Социология личности | Понятия и категории

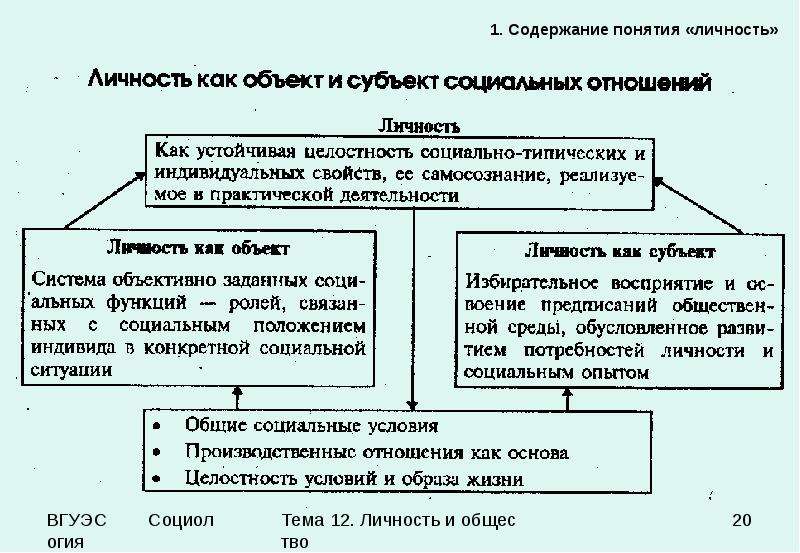

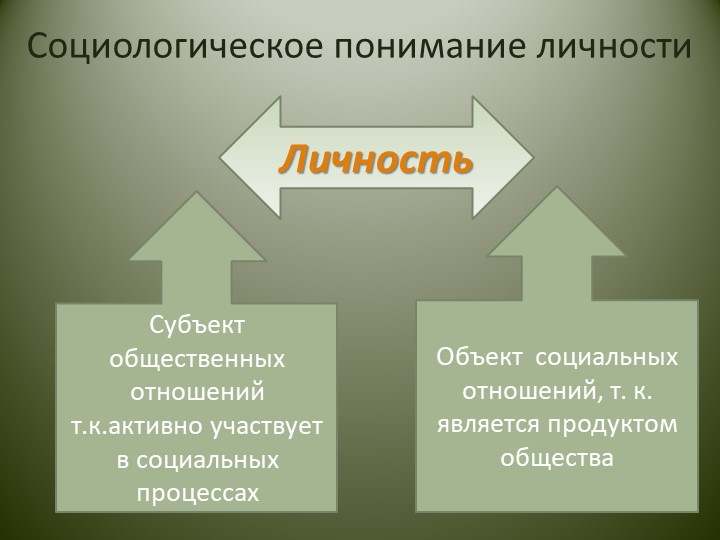

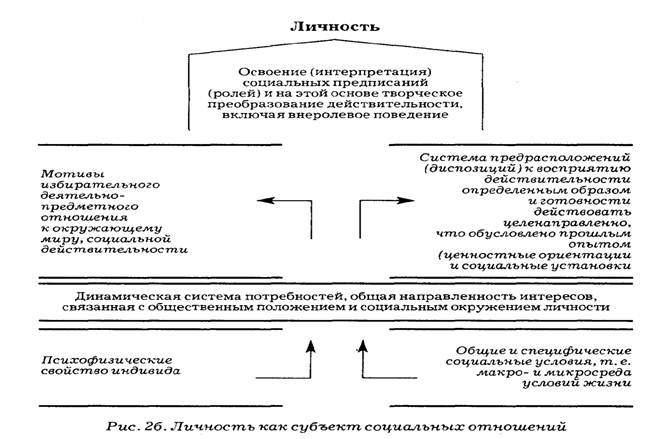

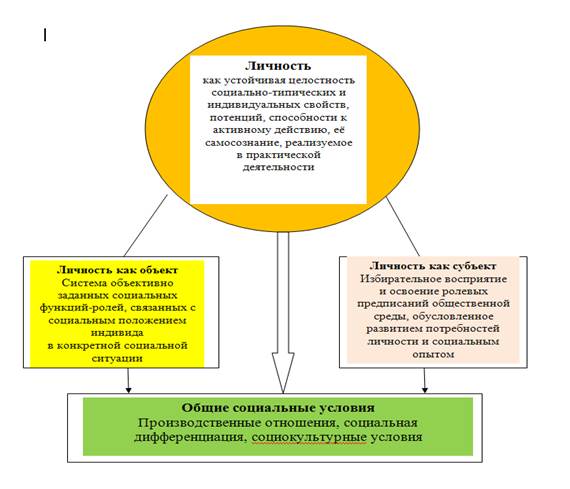

СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ — область изучения личности как социально-типического выражения системы общественных отношений и социально-типического субъекта этих отношений. Социология личности имеет своим предметом социально-исторические и социально-культурные типы личности, а также социально-типические проявления ролевой структуры личности, являющейся отображением многообразных социальных связей и обществ, необходимых функций, реализуемых индивидами.

Социология личности исходит из принципа решающего значения объективных социально-экономических и социально-культурных условий социализации личности, т.е. процесса ее формирования как социального субъекта, освоения общественных норм и ценностей, стереотипов социльного поведения.

На уровне социально-исторического и культурологического анализа может быть выделен базисный (А. Кардинер, Р. Линтон), т.е. нормативный для данной культуры, тип личности в отличие от модального, т.е. наиболее распространенного.

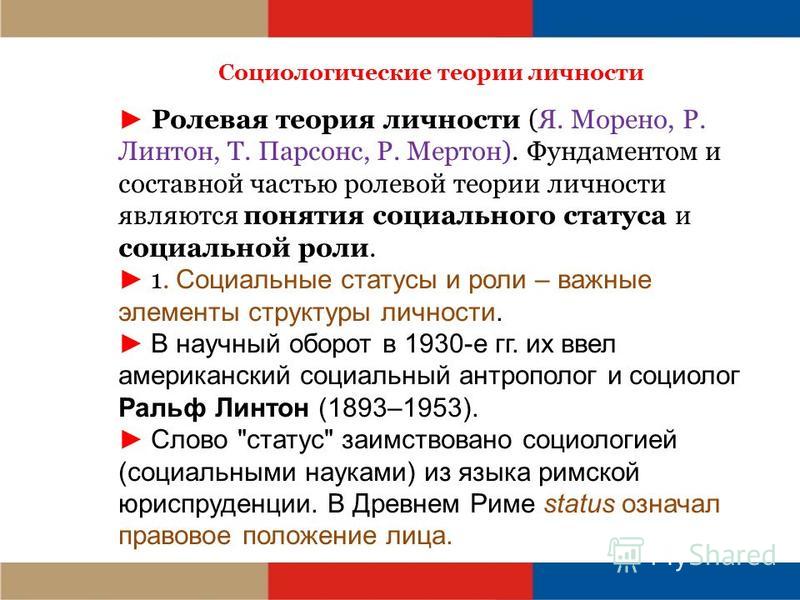

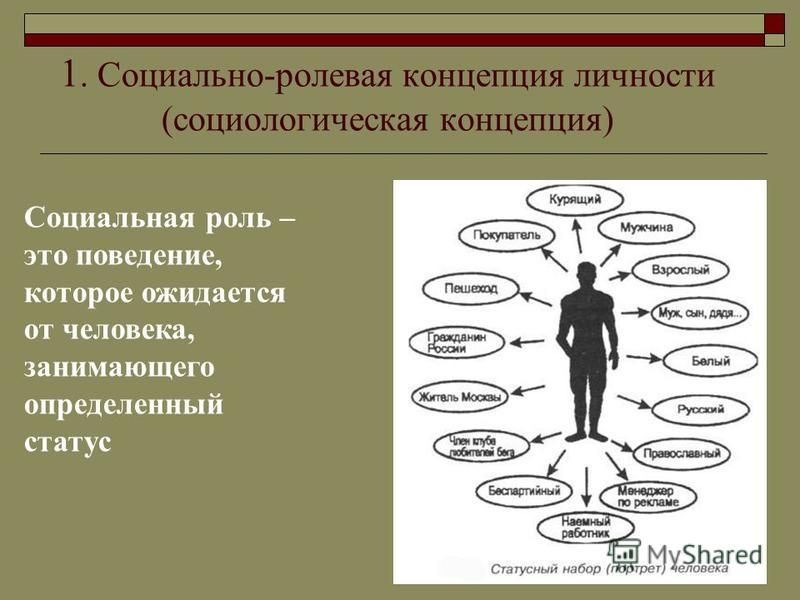

Ролевые теории личности (Дж. Мид, Р. Линтон, Р. Дарендорф) исследуют процессы освоения индивидом социальных заданных функций — ролей, что зависит от соц. статуса индивидов в системе взаимоотношений с др.

Марксистская концепция личности подчеркивает предметно-деятельностный характер становления личности, ее активность в освоении многообразных форм человеческой деятельности. Отчуждение личности от тех или иных форм чел. деятельности в классовом обществе — фактор ее одностороннего развития. Освоение многообразия форм деятельности — это механизм становления полноценного социального субъекта-личности как многосторонне и гармонично развитого человека.

Тяжелое наследие казарменного социализма, отчуждение производителей от средств производства, подавление социальной инициативы, пренебрежение правами человека — все это выступало тормозом в развитии личности качественно нового демократического общества.

Однако процесс исторического движения к такому обществу, типу личности сложен и противоречив. Быстрые темпы индустриализации в СССР, вовлечение в ряды рабочего кл. крестьянства, воспитание коллективизма, а вместе с тем развитие командно-бюрократических методов организации производства и общественной жизни стимулировали формирование таких черт соц. характера личности, как коллективизм, готовность к самопожертвованию, ударничество, организованную массовую инициативу и одновременно сдерживали развитие личной ответственности, самодисциплины, несанкционированного проявления инициативы. В современных условиях революционной перестройки всей общественной жизни на началах хозяйственно-производственной самостоятельности и демократизации неразвитость этих личностных черт становится серьезным тормозом развития чел. фактора как социального субъекта. В то же время происходящие изменения будут стимулировать развитие таких необходимых черт личности, как активность социальной позиции, ответственность, самостоятельность в действиях, самодисциплина, жизненная целеустремленность.

В.А. Ядов

Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М, 2014, с. 454-455.

Литература:

Кон И.С. Социология личности. М., 1967; Смирнов Г.Л. Советский чел.: формирование социалист, типа личности. М., 1980; Кон И.С. В поисках себя. М., 1984; Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология чел. взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология чел. судьбы. М., 1988.

Социология личности реферат по социологии

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАДИМИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА Р Е Ф Е Р А Т По дисциплине: «Социология» По теме: Социология личности» Выполнила: Студентка 3 курса дневного отделения факультета «Экономики и Финансов» специальности «Финансы и Кредит» группы ДФ-01 Иванченко И.Ю. Проверил: Марченков А.А. ВЛАДИМИР 2003 Содержание Введение 1. Личность и концепции её понимания 2. Типология личности 3. Социализация личности 4. Взаимодействии личности и общества как основа социально- культурной саморегуляции Заключение Список использованной литературы То, чего не достает рабу — это признание личности; принцип же личности есть всеобщность.

Модальный тип личности – тот, который реально преобладает в данном обществе. Идеальный тип личности не привязан к конкретным условиям. Это тип личности как пожелание на будущее, например, всесторонне и гармонично развитая личность у К.Маркса или новый Человек Э.Фромма. Базисный тип личности – тот, который наилучшим образом отвечает потребностям современного этапа общественного развития. Иными словами, социальный тип личности – это отражение того, как общественная система влияет на ценностные ориентации человека и через них – на его реальное поведение. Социализация личности Социология личности оперирует категориями, которые нередко рассматриваются как синонимы, — формирование, развитие, воспитание, социализация. Их неодинаковое использование затрудняет возможности социологического анализа. Когда употребляется понятие “формирование личности”, то имеется в виду единство объективных и субъективных условий, определяющих процесс становления и развития человека. Конечно, только при учете влияния всей совокупности общественных отношений в сочетании с субъективной деятельностью классов, общественных организаций и самого человека можно говорить о многостороннем воздействии на личность и соответственно формировать ее развитие.

Модальный тип личности – тот, который реально преобладает в данном обществе. Идеальный тип личности не привязан к конкретным условиям. Это тип личности как пожелание на будущее, например, всесторонне и гармонично развитая личность у К.Маркса или новый Человек Э.Фромма. Базисный тип личности – тот, который наилучшим образом отвечает потребностям современного этапа общественного развития. Иными словами, социальный тип личности – это отражение того, как общественная система влияет на ценностные ориентации человека и через них – на его реальное поведение. Социализация личности Социология личности оперирует категориями, которые нередко рассматриваются как синонимы, — формирование, развитие, воспитание, социализация. Их неодинаковое использование затрудняет возможности социологического анализа. Когда употребляется понятие “формирование личности”, то имеется в виду единство объективных и субъективных условий, определяющих процесс становления и развития человека. Конечно, только при учете влияния всей совокупности общественных отношений в сочетании с субъективной деятельностью классов, общественных организаций и самого человека можно говорить о многостороннем воздействии на личность и соответственно формировать ее развитие. Понятие “развитие личности” характеризует последовательность и поступательность изменений, происходящих в сознании и поведении личности. Воспитание связано с субъективной деятельностью, с выработкой у человека определенного представления об окружающем его мире. Хотя воспитание и учитывает влияние внешней среды, однако оно воплощает те усилия, которые осуществляют социальные институты. Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом смысле мы говорим о необходимости повышения педагогической культуры родителей, о выполнении человеком ответственных поручений, о соблюдении правил межличностного общения.

Понятие “развитие личности” характеризует последовательность и поступательность изменений, происходящих в сознании и поведении личности. Воспитание связано с субъективной деятельностью, с выработкой у человека определенного представления об окружающем его мире. Хотя воспитание и учитывает влияние внешней среды, однако оно воплощает те усилия, которые осуществляют социальные институты. Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом смысле мы говорим о необходимости повышения педагогической культуры родителей, о выполнении человеком ответственных поручений, о соблюдении правил межличностного общения. Иначе говоря, социализация означает процесс постоянного познания, закрепления и творческого освоения человеком правил и норм поведения, диктуемых ему обществом. Для успешной социализации, по Д. Смелзеру, необходимо действие трех фактов: ожидания, изменения поведения и стремления соответствовать этим ожиданиям. Процесс формирования, по его мнению, происходит по трем различным стадиям: 1) стадии подражания и копирования детьми поведения взрослых; 2) игровой стадии, когда дети осознают поведение как исполнение роли; 3) стадии групповых игр, на которой дети учатся понимать, что от них ждет целая группа людей. Французский психолог Ж. Пиаже, сохраняя идею различных стадий в развитии личности, делает акцент на развитии познавательных структур индивида и их последующей перестройке в зависимости от опыта и социального взаимодействия. Эти стадии сменяют одна другую в определенной последовательности: сенсорно-моторная (от рождения до 2 лет), операциональная (от 2 до 7), стадия конкретных операций (с 7 до 11), стадия формальных операций (с 12 до 15).

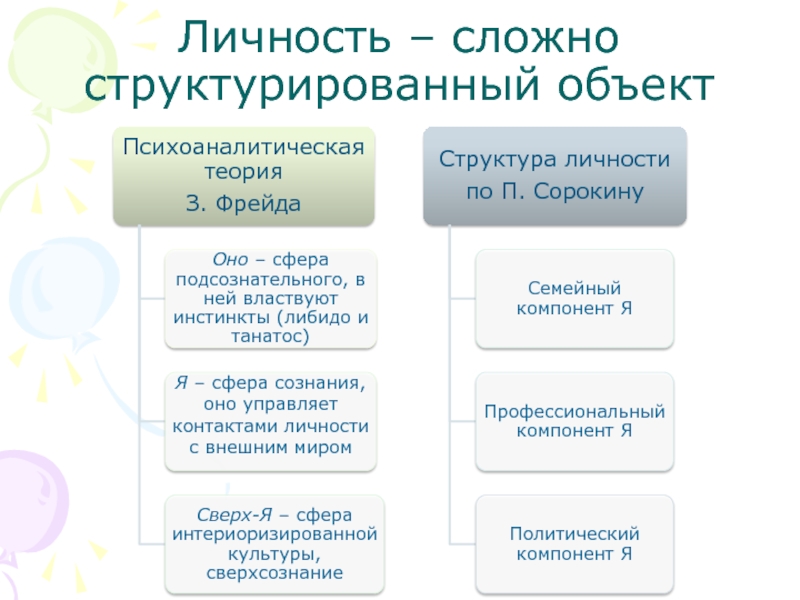

Иначе говоря, социализация означает процесс постоянного познания, закрепления и творческого освоения человеком правил и норм поведения, диктуемых ему обществом. Для успешной социализации, по Д. Смелзеру, необходимо действие трех фактов: ожидания, изменения поведения и стремления соответствовать этим ожиданиям. Процесс формирования, по его мнению, происходит по трем различным стадиям: 1) стадии подражания и копирования детьми поведения взрослых; 2) игровой стадии, когда дети осознают поведение как исполнение роли; 3) стадии групповых игр, на которой дети учатся понимать, что от них ждет целая группа людей. Французский психолог Ж. Пиаже, сохраняя идею различных стадий в развитии личности, делает акцент на развитии познавательных структур индивида и их последующей перестройке в зависимости от опыта и социального взаимодействия. Эти стадии сменяют одна другую в определенной последовательности: сенсорно-моторная (от рождения до 2 лет), операциональная (от 2 до 7), стадия конкретных операций (с 7 до 11), стадия формальных операций (с 12 до 15). Многие психологи и социологи подчеркивают, что процесс социализации продолжается в течение всей жизни человека, и утверждают, что социализация взрослых отличается от социализации детей несколькими моментами. Социализация взрослых скорее изменяет внешнее поведение, в то время как социализация детей формирует ценностные ориентации. Социализация взрослых рассчитана на то, чтобы помочь человеку приобрести определенные навыки, социализация в детстве в большей мере имеет дело с мотивацией поведения. Психолог Р.Гарольд предложил теорию, в которой социализация взрослых рассматривается не как продолжение детской социализации, а как процесс, в котором изживаются психологические приметы детства: отказ от детских мифов. Каковы же механизмы социализации? Уже З.Фрейд выделил психологические механизмы социализации: имитацию, идентификацию, чувство стыда и вины. Имитацией называется осознанная попытка ребенка копировать определенную модель поведения. Образцами для подражания могут выступать родители, родственники, друзья и т.

Многие психологи и социологи подчеркивают, что процесс социализации продолжается в течение всей жизни человека, и утверждают, что социализация взрослых отличается от социализации детей несколькими моментами. Социализация взрослых скорее изменяет внешнее поведение, в то время как социализация детей формирует ценностные ориентации. Социализация взрослых рассчитана на то, чтобы помочь человеку приобрести определенные навыки, социализация в детстве в большей мере имеет дело с мотивацией поведения. Психолог Р.Гарольд предложил теорию, в которой социализация взрослых рассматривается не как продолжение детской социализации, а как процесс, в котором изживаются психологические приметы детства: отказ от детских мифов. Каковы же механизмы социализации? Уже З.Фрейд выделил психологические механизмы социализации: имитацию, идентификацию, чувство стыда и вины. Имитацией называется осознанная попытка ребенка копировать определенную модель поведения. Образцами для подражания могут выступать родители, родственники, друзья и т. д. Идентификация — способ осознания принадлежности к той или иной общности. Через идентификацию дети принимают поведение родителей, родственников, друзей, соседей, и т.д., их ценности, нормы, образцы поведения как свои собственные. Имитация и идентификация являются позитивными механизмами, поскольку они нацелены на усвоение определенного типа поведения. Стыд и вина представляют собой негативные механизмы, так как они подавляют или запрещают некоторые образцы поведения. З.Фрейд отмечает, что чувства стыда, и вины тесно связаны друг с другом и почти неразличимы. Однако между ними имеются определенные различия. Стыд обычно ассоциируется с ощущением, что вас разоблачили и опозорили. Это чувство ориентировано на восприятие поступков индивида другими людьми. Ощущение же вины связано с внутренними переживаниями, с самооценкой человеком своих поступков. Наказание здесь совершается самим собой, контролирующей формой выступает совесть. Т.Парсонс и С.Бейлз применяли понятия, введенные З.Фрейдом к теории социального действия и социальных систем.

д. Идентификация — способ осознания принадлежности к той или иной общности. Через идентификацию дети принимают поведение родителей, родственников, друзей, соседей, и т.д., их ценности, нормы, образцы поведения как свои собственные. Имитация и идентификация являются позитивными механизмами, поскольку они нацелены на усвоение определенного типа поведения. Стыд и вина представляют собой негативные механизмы, так как они подавляют или запрещают некоторые образцы поведения. З.Фрейд отмечает, что чувства стыда, и вины тесно связаны друг с другом и почти неразличимы. Однако между ними имеются определенные различия. Стыд обычно ассоциируется с ощущением, что вас разоблачили и опозорили. Это чувство ориентировано на восприятие поступков индивида другими людьми. Ощущение же вины связано с внутренними переживаниями, с самооценкой человеком своих поступков. Наказание здесь совершается самим собой, контролирующей формой выступает совесть. Т.Парсонс и С.Бейлз применяли понятия, введенные З.Фрейдом к теории социального действия и социальных систем. Они определяют имитацию как процесс, с помощью которого усваиваются специфические элементы культуры, особые знания, умения, обряды и т.д. По их мнению, имитация не предполагает никакого длительного отношения с “моделью”. Идентификация же для них означает внутреннее освоение ценностей людьми и представляет собой процесс социального наущения. Степень идентификации определяется характером привязанности к “другому”. Поскольку наиболее сильны привязанности в семье, постольку она считается основной формой социализации. В социологии обращено внимание на тот факт, что ценность семьи как социального института долгое время недостаточно учитывалась. Более того, ответственность за воспитание будущего индивида пытались в определенной степени снять с семьи, переложив на школу, трудовой коллектив, общественные организации. Принижение роли семьи принесло большие потери, в основном нравственного порядка, но которые впоследствии обернулись крупными издержками в трудовой и общественно-социальной жизни. антропологическое, марксистское и т.

Они определяют имитацию как процесс, с помощью которого усваиваются специфические элементы культуры, особые знания, умения, обряды и т.д. По их мнению, имитация не предполагает никакого длительного отношения с “моделью”. Идентификация же для них означает внутреннее освоение ценностей людьми и представляет собой процесс социального наущения. Степень идентификации определяется характером привязанности к “другому”. Поскольку наиболее сильны привязанности в семье, постольку она считается основной формой социализации. В социологии обращено внимание на тот факт, что ценность семьи как социального института долгое время недостаточно учитывалась. Более того, ответственность за воспитание будущего индивида пытались в определенной степени снять с семьи, переложив на школу, трудовой коллектив, общественные организации. Принижение роли семьи принесло большие потери, в основном нравственного порядка, но которые впоследствии обернулись крупными издержками в трудовой и общественно-социальной жизни. антропологическое, марксистское и т. д.) есть два основных, которое соперничают между собой. Это экзистенциальное и собственно социальное. Первое абстрагируется от определений человека вообще. Достаточно простой констатации факта существования человека, тем более что, по мнению экзистенциалистов, существование предшествует сущности. Биологический организм становится человеком, притом не при помощи социальных институтов общества, а при помощи самого себя. Он сам делает себя человеком. Таким образом, принцип экзистенциализма гласит, что человек — абстрактное психофизическое существо, индивидуальное, существует один на один со своими проблемами. Ни один социальный организм не способен устранить такую личную индивидуальную трагедию человека, как смерть. Другое прямо противоположное направление — социальное, напротив, видит смысл существования человека не как индивидуального, экзистенциального существа, а как существа, который не может не находится вне групп и общества. Личная определенность человека устанавливается только в связи с обществом.

д.) есть два основных, которое соперничают между собой. Это экзистенциальное и собственно социальное. Первое абстрагируется от определений человека вообще. Достаточно простой констатации факта существования человека, тем более что, по мнению экзистенциалистов, существование предшествует сущности. Биологический организм становится человеком, притом не при помощи социальных институтов общества, а при помощи самого себя. Он сам делает себя человеком. Таким образом, принцип экзистенциализма гласит, что человек — абстрактное психофизическое существо, индивидуальное, существует один на один со своими проблемами. Ни один социальный организм не способен устранить такую личную индивидуальную трагедию человека, как смерть. Другое прямо противоположное направление — социальное, напротив, видит смысл существования человека не как индивидуального, экзистенциального существа, а как существа, который не может не находится вне групп и общества. Личная определенность человека устанавливается только в связи с обществом. Безусловно, что только во взаимодействии с обществом человек находит свое место в общественной структуре. Главное заключается в том, чтобы определить суть общественных механизмов, которые влияют на выбор человека. Сартр утверждает, что человек сам делает себя. Конечно, у человека, тем более у человека свободного, всегда есть выбор. Но его выбор ограничен, во-первых, социально-культурными условиями, во-вторых, структурой общества, в-третьих, характером общественного развития. Человек не может в диспозиционной структуре общества выполнять роль и иметь статус, которого не существует на данном этапе развития общества. Но с развитием общественной практики, с углублением общественного разделения труда общество имеет постоянную тенденцию к расширению. Появляются новые общественные роли, новые ячейки общества, следовательно, социальные статусы, которых не было еще 50-100 лет тому назад, могут оказаться сегодня в центре социальной системы. Заключение Социология личности – отрасль социологии, изучающая личность как социальное явление, её взаимодействие с различными социальными группами и обществом.

Безусловно, что только во взаимодействии с обществом человек находит свое место в общественной структуре. Главное заключается в том, чтобы определить суть общественных механизмов, которые влияют на выбор человека. Сартр утверждает, что человек сам делает себя. Конечно, у человека, тем более у человека свободного, всегда есть выбор. Но его выбор ограничен, во-первых, социально-культурными условиями, во-вторых, структурой общества, в-третьих, характером общественного развития. Человек не может в диспозиционной структуре общества выполнять роль и иметь статус, которого не существует на данном этапе развития общества. Но с развитием общественной практики, с углублением общественного разделения труда общество имеет постоянную тенденцию к расширению. Появляются новые общественные роли, новые ячейки общества, следовательно, социальные статусы, которых не было еще 50-100 лет тому назад, могут оказаться сегодня в центре социальной системы. Заключение Социология личности – отрасль социологии, изучающая личность как социальное явление, её взаимодействие с различными социальными группами и обществом. В своей работе я попыталась дать определение понятию «личность», рассмотреть концепции её понимания, их сходства и различия, рассмотрела такой вопрос как «социализация личности». Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом смысле мы говорим о необходимости повышения педагогической культуры родителей, о выполнении человеком ответственных поручений, о соблюдении правил межличностного общения. Список использованной литературы 1. Материалы «Международной научно-практической конференции xxi век: духовно- нравственное и социальное здоровье человека» 2.

В своей работе я попыталась дать определение понятию «личность», рассмотреть концепции её понимания, их сходства и различия, рассмотрела такой вопрос как «социализация личности». Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом смысле мы говорим о необходимости повышения педагогической культуры родителей, о выполнении человеком ответственных поручений, о соблюдении правил межличностного общения. Список использованной литературы 1. Материалы «Международной научно-практической конференции xxi век: духовно- нравственное и социальное здоровье человека» 2. Социология, под. Ред. Лавриненко В.Н., Юнити – Москва, 2002 г. 3. Социология, Кравченко С.А., Экзамен – Москва, 2002 г. 4. Социология социальных изменений, Штомпка П., Москва, 1996 г. 5. Что такое личность, Ильенков И.В., Москва 1991 г. 6. БИр://Лигиги. уапаех.ги

Социология, под. Ред. Лавриненко В.Н., Юнити – Москва, 2002 г. 3. Социология, Кравченко С.А., Экзамен – Москва, 2002 г. 4. Социология социальных изменений, Штомпка П., Москва, 1996 г. 5. Что такое личность, Ильенков И.В., Москва 1991 г. 6. БИр://Лигиги. уапаех.гиСтруктура личности и поведенческие типы (Реферат)

Московский институт сферы социальный отношений

Реферат

на тему:

«Структура личности и поведенческие типы»

по курсу:

«Социология»

учащейся группы 02-98

Степановой Юлии Валерьевны

Москва

1999 г.

Список литературы

Введение 4

Социальные системы и личность 5

Понятие личности в социологии 5

Компоненты структуры личности 6

Поведенческие типы 10

Социальное поведение 10

Ролевая концепция личности 11

Социальное поведение в представлении психологов и социологов 11

Заключение 15

Список литературы 16

Введение

Элементами любых социальных

систем, как говорилось, являются

люди. Включение человека в общество

осуществляется через различные социальные

общности, которые каждая конкретная

личность персонифицирует: социальные

группы, социальные институты, социальные

организации и системы принятых в обществе

норм и ценностей, т. с. через культуру,

В силу этого человек оказывается

включенным во множество социальных

систем, каждая из которых оказывает на

него систематизированное воздействие.

Человек становится, таким образом, не

только элементом социальной системы,

но и

сам он представляет систему, имеющую

сложнейшую структуру. Социология не

рассматривает личность по всем со

многообразий, т, е. как продукт природы,

а изучает со как совокупность общественных

отношений, т. с. как продукт общества.

Включение человека в общество

осуществляется через различные социальные

общности, которые каждая конкретная

личность персонифицирует: социальные

группы, социальные институты, социальные

организации и системы принятых в обществе

норм и ценностей, т. с. через культуру,

В силу этого человек оказывается

включенным во множество социальных

систем, каждая из которых оказывает на

него систематизированное воздействие.

Человек становится, таким образом, не

только элементом социальной системы,

но и

сам он представляет систему, имеющую

сложнейшую структуру. Социология не

рассматривает личность по всем со

многообразий, т, е. как продукт природы,

а изучает со как совокупность общественных

отношений, т. с. как продукт общества.

Социальные системы и личность

Понятие личности в социологии

Понятием «индивид» обычно

обозначается человек как единичный

представитель той или иной социальной

общности. Понятие «личность» применяется

по отношению к каждому человеку, поскольку

он индивидуально выражает значимые

черты данного общества. Непременными

характеристиками личности являются

самосознание, ценностные ориентации и

социальные отношения, относительная

самостоятельность по отношению к

обществу и ответственность за свои

поступки, а ее индивидуальность

— это то специфическое,

что отличает одного человека от других,

включая как биологические, так и

социальные свойства, унаследованные

или приобретенные.

Непременными

характеристиками личности являются

самосознание, ценностные ориентации и

социальные отношения, относительная

самостоятельность по отношению к

обществу и ответственность за свои

поступки, а ее индивидуальность

— это то специфическое,

что отличает одного человека от других,

включая как биологические, так и

социальные свойства, унаследованные

или приобретенные.

Личность является не только

следствием, но и причиной социально

этических действий, совершаемых в

данной социальной среде. Экономические,

политические, идеологические и социальные

отношения исторически определенного

типа общества преломляются и проявляются

по-разному, определяя социальное качество

каждого человека, содержание и

характер его практической деятельности.

Именно в ее процессе человек, с одной

стороны, интегрирует социальные отношения

окружающей среды, а с другой

— вырабатывает свое

особое отношение к внешнему миру. К

элементам, составляющим социальные

качества человека, относятся социально

определенная цель его деятельности;

занимаемые социальные статусы и

выполняемые социальные роли; ожидания

в отношении этих статусов и ролей; нормы

и ценности (т. е. культура), которыми

он руководствуется в процессе своей

деятельности; система знаков, которую

он использует; совокупность знаний;

уровень образования и специальной

подготовки;

социально-психологические особенности;

активность и степень самостоятельности

в принятии решений. Обобщенное отражение

совокупности повторяющихся,

существенных социальных качеств

личностей, входящих в какую-либо

социальную общность, фиксируется в

понятии «социальный тип личности». Путь

от анализа общественной формации к

анализу личности, сведение

индивидуального к социальному

позволяют раскрыть в личности существенное,

типическое, закономерно формулирующееся

в конкретно-исторической системе

социальных отношений, в рамках

определенного класса или социальной

группы, социального института и

социальной организации, к которым

принадлежит личность. Когда речь идет

о личностях как членах социальных групп

и классов, социальных институтов и

социальных организаций, то имеются

в виду не свойства отдельных лиц, а

социальные типы личностей.

е. культура), которыми

он руководствуется в процессе своей

деятельности; система знаков, которую

он использует; совокупность знаний;

уровень образования и специальной

подготовки;

социально-психологические особенности;

активность и степень самостоятельности

в принятии решений. Обобщенное отражение

совокупности повторяющихся,

существенных социальных качеств

личностей, входящих в какую-либо

социальную общность, фиксируется в

понятии «социальный тип личности». Путь

от анализа общественной формации к

анализу личности, сведение

индивидуального к социальному

позволяют раскрыть в личности существенное,

типическое, закономерно формулирующееся

в конкретно-исторической системе

социальных отношений, в рамках

определенного класса или социальной

группы, социального института и

социальной организации, к которым

принадлежит личность. Когда речь идет

о личностях как членах социальных групп

и классов, социальных институтов и

социальных организаций, то имеются

в виду не свойства отдельных лиц, а

социальные типы личностей. Каждый

человек имеет собственные идеи и цели,

помыслы и чувства. Это индивидуальные

качества, определяющие содержание

и характер его поведения.

Каждый

человек имеет собственные идеи и цели,

помыслы и чувства. Это индивидуальные

качества, определяющие содержание

и характер его поведения.

Понятие личности имеет смысл

лишь в системе общественных отношений,

лишь там, где можно говорить о социальной

роли и совокупности ролей. При этом,

однако, оно предполагает не своеобразие

и многообразие последних, а прежде всего

специфическое понимание индивидом

своей роли, внутреннее отношение к

ней, свободное и заинтересованное (или

наоборот —

вынужденное и формальное) ее исполнение.

Человек как индивидуальность выражает

себя в продуктивных действиях, и поступки

его интересуют нас лишь в той мере, в

какой они получают органичное предметное

воплощение. О личности можно сказать

обратное: в ней интересны именно поступки. Сами свершения личности (например,

трудовые достижения, открытия, творческие

успехи) истолковываются нами прежде

всего в качестве поступков, то есть

преднамеренных, произвольных поведенческих

актов. Личность —

это инициатор последовательного ряда

жизненных событий, или, как точно

определил М. М. Бахтин, «субъект

поступания». Достоинство личности

определяется не столько тем, много ли

человеку удалось, состоялся он или не

состоялся, сколько тем, что он взял под

свою ответственность, что он сам себе

вменяет. Первое философски обобщенное

изображение структуры такого поведения

дал два века спустя И. Кант. «Самодисциплина»,

«самообладание», «способность быть

господином себе самому» (вспомните

пушкинское: «умейте властвовать

собой…») —

таковы ключевые понятия кантовского

этического словаря. Но самая важная

выдвинутая им категория, проливающая

свет на всю проблему личности,—это автономия. Слово «автономия» имеет двоякий смысл.

С одной стороны, оно означает просто

независимость по отношению к чему-то.

С другой стороны (буквально), автономия

— это «самозаконность».

Но существует только один род общезначимых

норм, действительных для всех времен.

Это простейшие требования

нравственности, такие,

как «не лги», «не воруй», «не чини

насилия».

Личность —

это инициатор последовательного ряда

жизненных событий, или, как точно

определил М. М. Бахтин, «субъект

поступания». Достоинство личности

определяется не столько тем, много ли

человеку удалось, состоялся он или не

состоялся, сколько тем, что он взял под

свою ответственность, что он сам себе

вменяет. Первое философски обобщенное

изображение структуры такого поведения

дал два века спустя И. Кант. «Самодисциплина»,

«самообладание», «способность быть

господином себе самому» (вспомните

пушкинское: «умейте властвовать

собой…») —

таковы ключевые понятия кантовского

этического словаря. Но самая важная

выдвинутая им категория, проливающая

свет на всю проблему личности,—это автономия. Слово «автономия» имеет двоякий смысл.

С одной стороны, оно означает просто

независимость по отношению к чему-то.

С другой стороны (буквально), автономия

— это «самозаконность».

Но существует только один род общезначимых

норм, действительных для всех времен.

Это простейшие требования

нравственности, такие,

как «не лги», «не воруй», «не чини

насилия». Их-то человек и должен прежде

всего возвести в свой собственный

безусловный императив поведения. Лишь

на этом нравственном базисе может

утвердиться личностная независимость

индивида, развиться его умение «властвовать

собой», строить свою жизнь как осмысленное,

преемственно-последовательное

«поступание». Не

может быть нигилистической и аморальной

независимости от общества. Свобода от

произвольных социальных ограничений

достигается только за счет нравственного

самоограничения. Лишь тот, у кого есть

принципы, способен к независимому

целеполаганию. Только на основе последнего

возможна подлинная целесообразность

действий, то есть устойчивая жизненная

стратегия. Нет ничего более чуждого

индивидуальной независимости, чем

безответственность. Нет ничего более

пагубного для личностной целостности,

чем беспринципность.

Их-то человек и должен прежде

всего возвести в свой собственный

безусловный императив поведения. Лишь

на этом нравственном базисе может

утвердиться личностная независимость

индивида, развиться его умение «властвовать

собой», строить свою жизнь как осмысленное,

преемственно-последовательное

«поступание». Не

может быть нигилистической и аморальной

независимости от общества. Свобода от

произвольных социальных ограничений

достигается только за счет нравственного

самоограничения. Лишь тот, у кого есть

принципы, способен к независимому

целеполаганию. Только на основе последнего

возможна подлинная целесообразность

действий, то есть устойчивая жизненная

стратегия. Нет ничего более чуждого

индивидуальной независимости, чем

безответственность. Нет ничего более

пагубного для личностной целостности,

чем беспринципность.

Теория личности | Encyclopedia.com

ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНОСТЬ?

Определение личности , а таких определений много, должно предшествовать рассмотрению теории личности. С самого начала следует отметить, что личность — это не сущность или вещь. Это менталистическая конструкция, которая служит абстрактным когнитивным устройством для понимания (1) характерных способов поведения или склонности людей вести себя; (2) их восприятие своих определяющих характеристик; и, по мнению многих, (3) общее (в некоторых случаях измеренное) восприятие о них других.Этот взгляд на «личность» в значительной степени пересекается с взглядом Уильяма Джеймса на себя ([1890] 1952), как психологическим, так и социальным. Хотя персонологи иногда могут относиться к личности так, как если бы она была овеществлена, это проистекает не столько из их намерений, сколько из-за ограничений используемого языка. Учитывая это условие, можно только стремиться обеспечить как можно более точное соответствие определения этого слова сложной реальности, которую оно призвано отражать и улавливать.

С самого начала следует отметить, что личность — это не сущность или вещь. Это менталистическая конструкция, которая служит абстрактным когнитивным устройством для понимания (1) характерных способов поведения или склонности людей вести себя; (2) их восприятие своих определяющих характеристик; и, по мнению многих, (3) общее (в некоторых случаях измеренное) восприятие о них других.Этот взгляд на «личность» в значительной степени пересекается с взглядом Уильяма Джеймса на себя ([1890] 1952), как психологическим, так и социальным. Хотя персонологи иногда могут относиться к личности так, как если бы она была овеществлена, это проистекает не столько из их намерений, сколько из-за ограничений используемого языка. Учитывая это условие, можно только стремиться обеспечить как можно более точное соответствие определения этого слова сложной реальности, которую оно призвано отражать и улавливать.

Определения личности различаются в зависимости от точки зрения — научной, философской, гуманистической или строго психологической — которую придерживаются. Личность для наших целей — это та или иная эвристика, позволяющая социологам понимать и предсказывать человеческое поведение, как явное, так и неявное, а также сложные реакции людей на события, которые происходят над ними ежедневно. Говорить о личностях индивидов — значит ссылаться на все их давние характерологические свойства, которые склоняют их при любом стечении обстоятельств к предсказуемой реакции. Говоря популярным языком, «по-настоящему узнать кого-то» означает понять самооценку этого человека и идиосинкразию, в которой он или она решает проблемы повседневной жизни, будь то социальные, политические или чисто интрапсихические.Короче говоря, знать кого-то — значит знать его личность; но личность человека оценить непросто. Чтобы осознать это, нужно только учесть, что представление «я» меняется в зависимости от разнообразных ситуаций, в которых человек может оказаться. Один и тот же человек с единственной личностью имеет в своем распоряжении несколько личностей для (обычно) адаптивного использования.

Личность для наших целей — это та или иная эвристика, позволяющая социологам понимать и предсказывать человеческое поведение, как явное, так и неявное, а также сложные реакции людей на события, которые происходят над ними ежедневно. Говорить о личностях индивидов — значит ссылаться на все их давние характерологические свойства, которые склоняют их при любом стечении обстоятельств к предсказуемой реакции. Говоря популярным языком, «по-настоящему узнать кого-то» означает понять самооценку этого человека и идиосинкразию, в которой он или она решает проблемы повседневной жизни, будь то социальные, политические или чисто интрапсихические.Короче говоря, знать кого-то — значит знать его личность; но личность человека оценить непросто. Чтобы осознать это, нужно только учесть, что представление «я» меняется в зависимости от разнообразных ситуаций, в которых человек может оказаться. Один и тот же человек с единственной личностью имеет в своем распоряжении несколько личностей для (обычно) адаптивного использования.

В этом контексте полезно процитировать классическое утверждение Уильяма Джеймса:

Собственно говоря, человек имеет столько же социальных «я», сколько есть людей, которые узнают его и несут его образ в своем сознании.Ранить любое из этих образов — значит ранить его. Но поскольку индивиды, несущие образы, естественным образом делятся на классы, мы можем практически сказать, что у него столько разных социальных я, сколько существует различных групп людей, мнение которых ему небезразлично. Обычно он показывает разные стороны себя каждой из этих разных групп. Многие молодые люди, которые достаточно скромны перед своими учителями и родителями, ругаются и хвастаются, как пираты, среди своих «крутых» молодых друзей. Мы не показываемся нашим детям как товарищам по клубу, нашим клиентам как рабочим, которых мы нанимаем, нашим хозяевам и работодателям как нашим близким друзьям.

([1890] 1952, глава X, «Сознание себя», стр. 189–190)

Это утверждение, написанное в 1880-х годах, имеет современное звучание и явно предвещает более поздние работы, скажем, Хартсхорн и Мэй (1928) и Уолтер Мишель (1968). Ясно, что он представляет собой теорию личности, которая является релятивистской и относительной. По сравнению с первым аспектом он вызывает двойную перспективу. Первый — это точка зрения людей, поскольку они очень по-разному и даже непоследовательно представляют себя в разных контекстах разным классам людей.Во-вторых, это восприятие наблюдателей, которые выносят суждения о личностях (или характерах) людей на основе ограниченной выборки поведения, свидетелями которого они являются прямо или косвенно. Как таковое, он также представляет понятие «я» и личности, хотя эти два термина не имеют одинаковых значений, что гораздо сложнее, если смотреть изнутри индивидом, чем если смотреть извне со стороны общества. По сравнению с реляционным аспектом личность, по-видимому, формируется характеристиками спроса социальной группы, в которой работает индивид. С этой точки зрения Джеймса личность — это обратная сторона личности, то есть характеристика других наблюдателей в отличие от взглядов, которые эти последние люди имеют о себе. Действительно, повседневный язык, который люди используют для описания себя (а также других), предоставил словарь (например, альтруистический, агрессивный, заботливый, любознательный, азартный) для определения компонентов конструкта, личности (например, Cattell 1964, 1965) . Кроме того, эквиваленты этих терминов, используемые для персонологического различения людей, можно найти в большинстве языков мира.(Это понятие было названо «фундаментальной лексической гипотезой» и рассматривается ниже.)

С этой точки зрения Джеймса личность — это обратная сторона личности, то есть характеристика других наблюдателей в отличие от взглядов, которые эти последние люди имеют о себе. Действительно, повседневный язык, который люди используют для описания себя (а также других), предоставил словарь (например, альтруистический, агрессивный, заботливый, любознательный, азартный) для определения компонентов конструкта, личности (например, Cattell 1964, 1965) . Кроме того, эквиваленты этих терминов, используемые для персонологического различения людей, можно найти в большинстве языков мира.(Это понятие было названо «фундаментальной лексической гипотезой» и рассматривается ниже.)

Идентичность человека — понимание его или ее характера и типичных моделей поведенческих реакций на социальные и другие раздражители окружающей среды — является результатом не просто их личная история, но его или ее истолкование этой истории и либо ярких, либо неявных воспоминаний, которые формируют основу и основу их самопонимания. Принято считать, что воспоминания никогда не бывают абсолютно достоверными.Тот факт, что ложные воспоминания более или менее богато переплетаются с относительно истинными воспоминаниями, предполагает, что личность, с точки зрения ее владельца, частично построена самими собой. Уильям Джеймс заявил, что «ложные воспоминания отнюдь не редкость для большинства из нас, и всякий раз, когда они возникают, они искажают сознание меня … Наиболее частым источником ложных воспоминаний являются рассказы, которые мы даем другим о наших опыты »([1890] 1952, с. 241). Он утверждает, что это источник ошибок в свидетельских показаниях, которые человек намерен сделать честными.Это подтверждается в более поздних исследованиях (например, Laurence et al. 1998), которые демонстрируют, что характеристики людей самих себя или других могут быть неотразимо сформированы ситуативными, а также интрапсихическими требованиями, которые испытывают субъекты, когда они должны делать суждения о личности. То, что эта динамика может работать, когда люди завершают даже наиболее проверенную и самую надежную из личностных инвентаризаций, является причиной для осторожных выводов из таких инвентаризаций.

Принято считать, что воспоминания никогда не бывают абсолютно достоверными.Тот факт, что ложные воспоминания более или менее богато переплетаются с относительно истинными воспоминаниями, предполагает, что личность, с точки зрения ее владельца, частично построена самими собой. Уильям Джеймс заявил, что «ложные воспоминания отнюдь не редкость для большинства из нас, и всякий раз, когда они возникают, они искажают сознание меня … Наиболее частым источником ложных воспоминаний являются рассказы, которые мы даем другим о наших опыты »([1890] 1952, с. 241). Он утверждает, что это источник ошибок в свидетельских показаниях, которые человек намерен сделать честными.Это подтверждается в более поздних исследованиях (например, Laurence et al. 1998), которые демонстрируют, что характеристики людей самих себя или других могут быть неотразимо сформированы ситуативными, а также интрапсихическими требованиями, которые испытывают субъекты, когда они должны делать суждения о личности. То, что эта динамика может работать, когда люди завершают даже наиболее проверенную и самую надежную из личностных инвентаризаций, является причиной для осторожных выводов из таких инвентаризаций.

ОБЩИЕ ТЕОРИИ

Теорий, которые были разработаны для объяснения аспектов личности и способов ее развития, слишком много, чтобы их описать (см. Таблицу

| отдельных личностей и связанных теорий, и их создатели | |

| Адлер, Альфред | разработали целостную теорию, индивидуальную психологию, характеризующуюся телеологической, социобиологической и самоактуализирующейся динамикой.использовал понятие бессознательного, но использовал рациональный, здравый подход к решению проблем. |

| allport, gordon | предположил, что структурные элементы личности включают в себя черты, позволяющие людям реагировать на поля стимулов в предсказуемых моделях. черты рассматриваются как индивидуализирующие и номотетические. |

| angyll, andreas | разработали частичную теорию, в которой подчеркивается потребность человека в служении вышестоящим групповым целям, в то же время стремясь к самоиндивидуализации. |

| бандура, Альберт | разработал социальную когнитивную теорию человеческого развития, в которой моделирование поведения важными другими людьми формирует поведение и характер каждого человека. эта теория имеет сильный телеологический акцент, связанный с чувством самоэффективности. |

| Берн, Эрик | постулировал феноменологическую теорию человеческой личности, транзакционный анализ, включающий три различных эго-состояния: родитель, взрослый и ребенок. |

| binswanger, ludwig | экзистенциальный психолог, ученик Хайдеггера, который разработал феноменологический подход к пониманию человеческого поведения, особенно перед лицом самых сложных аспектов жизни. |

| норка, тригант | впервые представил человека как глубоко социальный, интерактивный, личностно сформированный групповой деятельностью. ранний групповой терапевт. |

| босс, medard | хайдеггерианец, чей противоположный подход, тем не менее, ограничивает конструктивистский взгляд на человеческую природу, но со следами психоаналитического и феноменологического. |

| cattell, raymond | разработал комплексную теорию черт и психометрическую оценку (16 pf) посредством факторного анализа народных выражений черт. |

| corsini, raymond | сформулировали теорию развития личности на основе адлеровского и роджерианского вдохновения, включая сильную генетическую составляющую; подчеркнули формирующее влияние родительских ценностей, образовательного опыта и критических стохастологических событий. |

| Дигман, Джон | (см. Макдугалл, Вашингтон) |

| долларов, Джон | разработал (вместе с Нилом Миллером) теорию личности, основанную на поведенческом вдохновении, состоящем в основном из развивающихся привычек; побуждения и связи «стимул-реакция» объясняют динамику изменения структур личности. |

| Эриксон, Эрик | разработали поэтапную модель человеческого развития на протяжении всей жизни, которая была психосоциальной и психоаналитической по своему вдохновению. основное внимание уделяется развитию личности. |

| Айзенк, Ханс | создал психологически поддерживаемую модель человеческой личности, которая основана на биологических особенностях и иерархически организована. |

| frankl, viktor | разработали телеологическую модель человеческого развития на протяжении всей жизни, не основанную на инстинктах, в которой доминирующей мотивационной силой является воля к смыслу, подкрепленная ценностями и идеалами. |

| Фрейд, Зигмунд | разработали основанную на состоянии конфликтную теорию личности, которая является пансексуальной и детерминированной. центральной конструкцией является эдипальный конфликт, разрешение которого позволяет, особенно для мужчин, полностью расширить психику. |

| Хорни, Карен | разработали ревизионистский психоанализ, который избавился от его андроцентрических черт; ее социопсихологическая теория позже развивалась по адлерианской линии и породила убедительную женскую психологию. |

| Джексон, Дон | с Дж. Хейли, стр. Ватцлавик, Дж. Бивин и другие сотрудники Института психических исследований в Пало-Альто, Калифорния, сформулировали гуманистический, системно-ориентированный подход к пониманию человеческого характера и поведения. |

| Жанет, Пьер | Основоположник психологического анализа. сформулировал целостную психологию человека, включая теорию раппорта, бессознательного и комплексов, управляющих человеческим поведением. будучи эмпириком девятнадцатого века, он разработал, среди прочего, понятия переноса и внушаемости. |

| Юнг, Карл | основатель аналитической психотерапии. постулировал целостную психологию человека, включая теорию бессознательного и комплексов, управляющих человеческим поведением. |

| Келли, Джордж | разработали личностную конструктивную теорию, конструктивистскую систему развития человеческой личности, основанную на предположении, что люди конструируют реальность в свете своей жизненной истории. эти конструкции управляют ожиданием и реализацией событий. |

| Левин, Курт | разработали топологическую психологию, основанную на принципах гештальт-психологии; это психофизическая модель человеческого поведения, использующая геометрические конструкции для концептуализации детерминант личности. |

| lowen, alexander | reichian in вдохновитель, lowen развитый биоэнергетический анализ, основанный на многофакторной модели человеческой личности, в значительной степени органический по характеру. терапия предполагает работу с телом. |

| Маслоу, Абрахам | сформировал психологию бытия, модель человеческой природы как самореализующейся, целостной, творческой и радостной.эта номотетическая модель постулирует иерархию психофизических потребностей, которые будут последовательно заявлять о себе, если им не препятствовать. |

| may, rollo | разработали экзистенциальную персонологию, которая подчеркивает динамику. этот континентальный экзистенциализм обеспечил элементы и «данности» конфликтов, лежащих в основе развития личности. |

| Mcdougall, W. | Пятифакторная модель личности имеет четкое происхождение: ее сформулировал В. mcdougall и разработан l.клаги, ф. Баумгартнер, г. Allport, e. Боргатта, д. fiske, e. tupes и r. Кристал и Дж. дигман, среди других более поздних исследователей, включает в себя сильный компонент наследуемости; эта модель является кросс-культурной и генерируется статистически и психометрически. |

| мед, Джордж | разработал теорию социального взаимодействия, систему социального бихевиоризма, в которой люди символически интериоризируют свои роли и статус как функцию интерактивного восприятия других. |

| Миллер, Нил | (см. Dollard, John) |

| Майер, Адольф | разработали психобиологическую теорию личности, подчеркивая единство разума и тела, первое является функцией второго. теория имеет сильную ориентацию на организм в генезисе психопатологии. |

| Мюррей, Генри | разработали всеобъемлющую целостную теорию, в которой особое внимание уделялось мотивации, окружающей среде, психодинамике, идиографо-номотетическому спектру, личному, жизненному периоду и, в частности, церебральным детерминантам того, что человек постоянно находится в поток личности. |

| Пиаже, Жан | разработал частичную теорию личности, включающую основополагающую модель когнитивного развития, которая намеренно абстрагировала эмоции и социальные матрицы. модель характеризуется неизменно последовательной линейной серией когнитивных стадий. |

| ранг, отто | эрудит, он разработал гуманистическую персонологию, основанную на минимизации изначальных страхов (перед жизнью и смертью) и развитии своей воли, которая объединяет представление человека о том, кто он или она.повлиял на Карла Роджерса. |

| Роджерс, Карл | разработали теорию человеческой природы, характеризующуюся самоактуализацией и холизмом; врожденный организменный процесс оценки, если ему не препятствовать, ведет людей к полноценной, подлинной и здоровой жизни. |

| skinner, burrhus | разработал оперантную теорию обусловливания, которая служит научной эвристикой для понимания развития поведенческих привычек и способностей любого организма; ошибочно полагают, что некоторые отрицают существование интрапсихических реальностей. |

| Салливан, Гарри | разработали межличностную теорию личности, которая фокусируется на социальной ситуации, а не на личности; Эта теория постулирует, что личности людей являются отражением той оценки, которую другие делают или, как предполагается, делают о них. |

| Вольпе, Джозеф | Отвергая психодинамические методологии, он разработал теорию развития личности, вдохновленную Павловым. его теория представляет интерес в первую очередь для психотерапевтов. |

1 для неполного списка). Каждого из них ревностно защищали и пропагандировали их приверженцы. Несмотря на скудность эмпирического подтверждения большинства из них, это не гарантирует их гибели. Хотя большинство крупномасштабных молярных теорий, которые все еще изучаются, были разработаны в двадцатом веке, изучение человеческой личности во второй половине века изменилось в сторону поддающихся контролю молекулярных теорий. Тенденция к тонкому, многомерному анализу человеческого поведения в устоявшемся экспериментализме академических кругов создала собственное напряжение с противовесом движению к целостным концептуализациям личности.Работа по объединению психосоциологических данных с когнитивными, аффективными и психонейроэндокринологическими данными еще не завершена. В конце концов, этот научный проект вылился в научную специализацию по многочисленным дисциплинам, которые только с большим трудом и некоторыми искажениями можно сформулировать в единую и связную теоретическую систему. Задача еще не решена.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕКУРСОРЫ

Следует отметить, что теоретические рассуждения о детерминантах человеческого поведения как отдельных людей, так и их социальных групп уходят корнями в древность и развиваются на протяжении всей истории.В греко-римской цивилизации, которая была зародышем западной культуры, существует богатая жилка философских рассуждений на эту тему. Эллинистические мыслители и драматурги завещали богатый ассортимент трактатов и идей тому, что впоследствии стало евро-американскими концепциями природы личности и ее развития. Идеи, которые наиболее важны для нас и оказали наибольшее влияние на современную западную мысль, исходили от великих эллинистических мыслителей, предшествовавших эпохе римской культурной и военной гегемонии.Среди досократиков физиологические теории развития личности можно проследить, по крайней мере, до Эмпедокла. Позднее Гиппократ (четвертый век до нашей эры) и еще позже Гален (второй век до нашей эры) (Каган, 1994) постулировали, что физические свойства тела связаны с темпераментом. Кровь, черная желчь, желтая желчь и мокрота были связаны, как предполагают эти существительные, с сангвиническим, меланхолическим, холерическим и флегматическим темпераментом соответственно. Специфике этой теории сегодня не придают значения, но принцип, согласно которому личность имеет физиологические детерминанты (или, по крайней мере, корреляты), жив.

Платон и Аристотель предложили мощные модели психологического развития человека. В Законах , например, Платон предложил экологическую перспективу в отношении проблем, которые вызваны чрезмерной реакцией родителей на спонтанное и незрелое поведение детей.

Уединение домашней жизни скрывает от общего наблюдения множество мелких инцидентов, слишком часто вызываемых детскими болями, удовольствиями и страстями, которые не соответствуют рекомендациям законодателя и имеют тенденцию вносить в персонажей смесь несоответствий наших граждан. (Книга 7, сек. 788)

Он не исключает генетическую перспективу, о чем свидетельствует следующий отрывок из той же работы.

Из всех безумных молодых людей сложнее всего справиться с мальчиком. Просто потому, что он больше, чем кто-либо другой, обладает источником интеллекта, который еще не «исчерпал себя», он является самым хитрым, самым озорным и самым непослушным животным. Таким образом, существо должно сдерживаться, как мы можем сказать, более чем одной уздечкой — в первую очередь, когда оно оказывается вне рук матери и няни, обслуживающим персоналом, чтобы позаботиться о его детской беспомощности, а затем и дальше. , всеми мастерами, которые его чему-нибудь учат. (Книга 7, сек. 808)

Ученик Платона, Аристотель, был более убежденным защитником окружающей среды, чем Платон. Он подтвердил принцип tabula rasa в своем трактате «О человеческом разуме».

Ум в некотором смысле потенциально есть все, что мыслимо, хотя на самом деле это ничто, пока он не подумал. В нем должно быть то, что он думает, точно так же, как можно сказать, что символы находятся на планшете, на котором еще ничего не написано. Именно это и происходит с умом. (Книга 3, глава 4, сек. 430)

То, что человеческая личность развивается в зависимости от бесчисленных случайностей, которые случаются с человеком в течение жизни, укоренилось с классических времен. Платон утверждал, что

В то время как балование детей делает их раздражительными, раздражительными и легко расстраиваемыми по пустякам, жестокая и безоговорочная тирания делает их жертв бездуховными, рабскими и угрюмыми, делая их непригодными для общения в домашней и общественной жизни. (Книга 7, сек. 791)

РЕЛИГИЯ И ПАТОГНОМОНИЯ

То, что человеческий характер имеет дисфункциональные и даже дурные наклонности, является номотетическим принципом, который пропагандировался в западной мысли как выдающаяся догма христианской церкви. Хотя оно широко отвергалось, оно пронизывало большую часть политических и социальных теорий вплоть до семнадцатого века и даже после него. Наиболее радикальное его выражение было в проповедях таких богословов, как Джонатан Эдвардс. Библейское изречение «Я был создан в беззаконии, и во грехе мать моя зачала меня» (Псалом 51) частично основывает традиционное христианское представление о том, что человеческая природа в корне испорчена «первородным грехом».»Это нашло выражение в различных средствах общественной мысли и интеллектуальных дискуссиях того времени. Философы Просвещения в Европе отвергли эту доктрину, хотя она продолжала распространяться в религиозных кругах и обозначаться в светских писаниях. коррумпированность сохранялась во многих философских системах, процветавших в девятнадцатом веке.

Доминирующими теоретиками личности того периода были клиницисты с медицинским образованием.Этот профессиональный опыт усилил патологический уклон, который они придавали своим описаниям человеческой личности. В их теориях психологического развития человека основное внимание уделялось причинам девиантного поведения, а не условиям нормального роста. Модели человеческой личности были наполнены предрасположенностью к агрессивному и нарциссическому поведению. Фрейд в своих более зрелых работах обозначил агрессивный инстинкт как один из двух столпов своей теории влечений; другой, конечно же, был эротическим, понятием, понимаемым в различных узких и широких терминах.Его принцип экспансивного удовольствия был предвосхищен в восемнадцатом веке в философии утилитаризма. Джереми Бентам, член этой школы, заявил, что люди обычно занимаются «успешным расчетом», предназначенным для получения максимального удовольствия и минимизации боли.

Теоретики двадцатого века, в основном экспериментаторы из университетов, стремились разработать персонологические модели, ориентированные на благополучие, а не на патогномоничность. Гордон Олпорт — один из ярких представителей этого движения.Тем не менее словарный запас, грамматика и понятия дисфункции и патологии продолжают вплетаться в современную психологию черт. Например, трехфакторная модель личности Айзенка содержит фактор психотизма и фактор невротизма, а невротизм является одним из факторов во влиятельной пятифакторной модели человеческой личности, постулированной Уильямом Макдугаллом и совсем недавно связанной с работами Пола Т. Коста и Роберт Р. Маккрэй.

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ

Противоположное движение, часто называемое «гуманистическим», основано на самоактуализирующихся и ориентированных на рост моделях Курта Голдштейна, Отто Ранка, Карла Роджерса, Абрахама Маслоу, когнитивного психолога Жана Пиаже и многие другие, в которых патология концептуализируется как отклонение от нормы, а не ее компонент.Роджерс, например, утверждал, что точно так же, как растения формируются в соответствии с направлениями, которые они должны принимать в поисках источников света, люди эволюционируют на протяжении всей своей жизни, достигая эмоциональной и социальной поддержки, которая позволит формировать «организменный процесс оценки». их в полностью выцветших и функционирующих лиц. В этих моделях человеческой натуры нет места внутреннему злу и патологии. И хотя человеческую природу можно рассматривать с точки зрения фундаментальных человеческих потребностей, как в «Психологии бытия » Маслоу , потребности направлены не на разрушение себя и других, а на наиболее полное выражение творческого, щедрого и радостного выражения жизни. .Это явно противоречит психодинамическим моделям психиатрии девятнадцатого века, в том числе системе Фрейда, которая объясняла двигатель человеческого развития с точки зрения либидинальных влечений и снижения напряжения.

Самораскрытие и социальная прозрачность — один из наиболее полезных аспектов этой модели нормальной личности. О. Хобарт Моурер заявил, что психологическое здоровье зависит от условий, обеспечивающих прозрачность, и он проследил его исторические корни еще в древней практике экзомологезиса , когда община верующих периодически участвовала в коллективном признании своих нарушений общественных нравов. , как в монашеских общинах (семитских) ессеев.Этот принцип находит наиболее яркое выражение в психотерапевтической литературе. Мориц Бенедикт в последней трети девятнадцатого века и Карл Густав Юнг в двадцатом сделали его центральным элементом своих терапевтических систем. Они подчеркнули критическую важность для пациентов разглашения «патогенных секретов», которые вплетены в ткань их жизни. Современное выражение этого появилось в 1960-х годах в движении терапевтического сообщества (TC) в таких местах, как Daytop Village и Phoenix House, где каждый день начинался с утреннего собрания, на котором каждый член «семьи» публично рассказывал о своем. неудачи предыдущего дня.

То, что мы знаем больше, чем можем сказать, и что мы знаем больше, чем мы осознаем, что мы знаем, постулировалось со времен досократиков эллинистической Греции. Основополагающая работа Иоганна Кристиана Рейла «Рапсодия», опубликованная в 1803 году, описывает феномен множественности личностей и сложную топографическую модель человеческой психики. По мере того, как мы приближаемся к двадцать первому веку, редко ставится под сомнение, что наше поведение находится под влиянием, а наша личность формируется информацией, которая накапливается в организме, перефразируя Мерло-Понти, но которая существует на подсимволическом уровне и не может в каждом случае быть сознательной. доступ.Гипотеза соматических маркеров Антонио Дамасио (1994; см. Главу 8, стр. 165–201) является недавним выражением этой позиции, которая имеет глубокие последствия для нашей концептуализации того, что такое «личность» и как она формируется.

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ

Для психолога очевидно, что нельзя рассматривать конструкт личности, не обосновав его научной психологией развития. Это верно даже для тех теорий, которые являются просто описательными, а не причинно-объяснительными.Люди не рождаются с личностями, хотя Томас и Чесс (1980), например, продемонстрировали в своем широко цитируемом Нью-Йоркском лонгитюдном исследовании, что на темпераментные черты, составляющие некоторые модели личности, сильно влияют наследственные факторы. Личности развиваются от младенчества до взрослой жизни и, действительно, на протяжении всей жизни. Если психология развития, на которой основана теория личности, имеет серьезные изъяны, то весьма вероятно, что сама эта теория личности также ошибочна.Ausubel et al. (1980) рассмотрели большое количество теорий развития и производных от них теорий личности. Эти теории варьируются от преформистских и причудливо теологических до самых социальных и образовательных систем, которые процветали в гуманистическом климате западной мысли конца двадцатого века. Следует подчеркнуть, что они имеют неравную ценность. Из этого следует, что по мере того, как преобладающие модели психологии развития развивались в свете эмпирических исследований, теории личности также должны были развиваться.Например, в той мере, в какой теория психосексуальной стадии человеческого развития, предложенная Фрейдом сто лет назад, была вытеснена и, возможно, дискредитирована, до такой степени фрейдистская теория личности устарела. Это можно сказать о ряде теорий личности, ценность которых для ученых в настоящее время носит в основном исторический характер. Здесь полезно добавить, что теория психологии развития является теорией личности, поскольку она обеспечивает комплексное и широкое представление о том, как люди развиваются в социальном, психическом и характерологическом отношении.

ДВИЖЕНИЕ К ХОЛИЗМУ

Холизм, часто используемый термин греческой этимологии, характеризует подход к пониманию человеческой личности, который объединяет все аспекты личности и, в последнее время, социальную матрицу, в которой она была сформирована и находит выражение . Психология человека, которая пытается объяснить поведение обращением только к одной «способности» или одному измерению человеческого организма, которая ограничивается, скажем, просто рационалистическими или нейроэндокринологическими процессами, не понимая системного характера личности, в значительной степени впала в немилость.Ян Кристиан Смэтс, Альфред Адлер и Курт Гольдштейн были ранними сторонниками интегративного и целостного подхода к изучению человека, объединяющего органические, а также социальные аспекты во всеобъемлющий взгляд на личность и ее детерминанты. Отказ от фрагментарных моделей повысил привлекательность работы Матураны и Варелы (1980). Созданная в конструктивистской традиции, эта работа является не только биологической, но и глубоко социально-психологической в своей концептуализации человеческой личности.Например, концепция «аутопоэзиса» этих исследователей заключается в том, что целостность и единство организма создается изнутри, даже когда он взаимодействует с окружающей средой и приспосабливается к ней. Каждый человек — самоорганизующаяся сущность. Механизмы прямой связи, о которых говорят современные конструктивисты, указывают на то, что знание — это в значительной степени построение схем, охватывающих весь организм. В этом отношении даже иммунологическая система человека является частью более крупной системы знаний. Соответствие этого видения самоактуализирующимся моделям Гольдштейна, Маслоу и Роджерса очевидно.Одномерные системы эволюционировали в многомерность. Персонологи все чаще преследуют цель сформулировать интегративные модели человеческого опыта.

«Холизм» как подход к пониманию человеческой личности теперь можно охарактеризовать в более широком смысле как биопсихосоциальный. Знание, которое люди имеют о себе, будь то неявное или сознательное, не определяется просто интрапсихически. Это знание зависит от того, что им говорят те, кто имеет для них наибольшее значение.Принцип Гарри Стэка Салливана, согласно которому наша самооценка — это образ, который мы видим отраженным в глазах тех, кто оценивает нас, имел свои предшественники в концепции «зеркального» я, разработанной Чарльзом Хортоном Кули. Джордж Герберт Мид и Джеймс Марк Болдуин в начале двадцатого века. В центре внимания оказался широко системный взгляд на развитие человеческой личности, который глубоко социологизирован.

ФЕМИНИСТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

В современной психологии широко распространено мнение, что номотетические модели личности в прошлом были сформулированы европейскими мужчинами, которые нерефлексивно основывали их на мужских психологических нормах.Если, как сказал Ницше, вся теория автобиографична, из этого следует, что теории личности, разработанные мужчинами, частично отражают их личный и культурно ограниченный опыт. Теории Зигмунда Фрейда, Лоуренса Колберга и Эрика Эриксона о нравственном развитии и эволюции человеческой идентичности были определены, среди прочего, как основанные на мужских нормах. Отклонения от этого мужского шаблона считались ненормальными. Карен Хорни была одной из первых, кто отверг психоаналитические утверждения о том, что женщины наделены моральным чутьем ниже мужского, потому что они не могли в детстве разрешить «Эдипов конфликт» в том однозначном смысле, в каком могли бы мальчики.Феминистки, в том числе Инге К. Броверман, Пэт Чеслер, Кэрол Гиллиган и Кэролайн З. Эннс, подробно описали искажения, скрытые в характеристиках типичной женской личности как покорной, конформистской, мазохистской, склонной к депрессии и так далее. Интернализация социальных ролей мужчинами и женщинами неизбежно приводит к формированию личностных профилей, отражающих эти роли. Приводится аргумент, что установление шаблона нормальности, проистекающего из ограниченной культурой социальной роли мужчин, неизбежно отбрасывает типичную женскую личность в царство неполноценных, по крайней мере в той степени, в которой она нагружена дефицитом ролей в какие женщины были социализированы.

Существуют ли универсальные, то есть номотетические психологические различия между мужчинами и женщинами, проистекающие из генетических детерминант гендерного поведения, — это эмпирический вопрос, который все еще изучается поведенческими генетиками. Если действительно нет существенной разницы в психологическом развитии двух полов, независимо от изменчивых, релятивистских культурных переменных, то, казалось бы, не имеет значения, какой пол используется в качестве номотетического шаблона для здорового человеческого развития.Фокус анализа обязательно сместится на социально сконструированные роли, которые навязываются женщинам. Оценка женщин как неполноценных в силу наличия у них личностных качеств, которые они усвоили в предписывающем их обществе, может показаться явно несправедливой.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТЬ

Так же, как не существует двух совершенно идентичных бутылок из-под колы и двух недавно отчеканенных монет, тем более не существует двух действительно идентичных людей.Напомнив, что преобладание человеческого генома наделяет каждого из нас универсальными характеристиками, мы также должны признать, что существует не менее 20000 генов, называемых «полиморфными генами», которые бывают многих разновидностей, которые случайным образом сортируются при зачатии, и которые частично наделяют нас нашей индивидуальностью. Гены, определяющие нас как людей, называются «мономорфными генами». Они объясняют тот факт, что все мы выглядим узнаваемыми людьми и обычно так себя ведем. Какие бы номотетические принципы не были действительно (или предположительно) установлены относительно психобиологических и поведенческих свойств человека, они по определению происходят от этих генов.

Поведенческие генетики, такие как Роберт Пломин и Томас Бушар (среди других исследователей в этой области), установили вклад наследственности в личность. Например, Бушар провел хорошо зарекомендовавшие себя исследования близнецов, воспитанных отдельно, которые пролили свет на наследуемость черт личности. Хотя его открытия и результаты других поведенческих генетиков вызвали споры и отрицательные комментарии, есть совпадение данных, показывающих, что действительно некоторые различия, обнаруживаемые в определенных чертах личности, имеют генетическое происхождение.Но нужно признать, что противоречие чревато как идеологическими и политическими проблемами, так и строго научными, и ценности, заложенные в этих противоречивых мнениях, могут склонять аргументы как в одну, так и в другую сторону. Горячей точкой, по преимуществу, для этого противоречия является позиция, занятая в отношении личностной черты «интеллект», конструкции, относящейся к определенным адаптивным и творческим способностям человека. То, что эти возможности все еще не полностью поняты, гарантирует, что различные конструкции, предназначенные для их определения, сформулированы еще более несовершенно.Психометристы оказываются еще дальше от этой туманной реальности, когда пытаются измерить ее, часто с помощью бумажно-карандашных инструментов.

Сила окружающей среды формировать или искажать личность неоспорима. Теория привязанности, связанная с работами Джона Боулби, среди прочих, предлагает убедительное объяснение условий для здорового психологического развития. Эта теория перекликается с принципами, разработанными такими этологами, как Тинберген, Лоренц, Хайнде и другими исследователями социальной жизни животных.Неспособность сформировать прочную связь между младенцем и основным опекуном в период первичной социализации (то есть между появлением первой социальной улыбки в возрасте нескольких недель и появлением тревоги у незнакомца, скажем, в возрасте от шести до восьми месяцев) считается, что закладывает основу психопатии развития — и разрыв этой связи в первые годы жизни, как полагают, закладывает основу для последующих аффективных расстройств. Схожая точка зрения принадлежит теоретикам объектных отношений, чьи взгляды на «материнство» и его влияние на развитие являются более (человеческими) отношениями и в меньшей степени основаны на инстинктах или побуждениях, чем классическая психоаналитическая модель.

Хотя влияние детских переживаний, как положительных, так и отрицательных, на взрослую личность не оспаривается, частичная обратимость этих эффектов утверждается Майклом Раттером, Джеромом Каганом и другими. Рассматриваемые переменные, например, привязанность в младенчестве к основному воспитателю и лишение стимулов в раннем детстве, в конце концов, непрерывны и сложны. Сила и продолжительность переменных, а также их взаимодействие с генетическими переменными идиографического и часто неизвестного характера создают личностные эффекты, которые невозможно предсказать с какой-либо точностью.Здесь обсуждается принцип неотении , то есть замедление темпов развития и сохранение пластичности и способностей к развитию в зрелом возрасте. Люди переживают относительно длительный период роста от младенчества до взрослой жизни, период, в течение которого прежние психологические уродства могут быть смягчены, если не полностью устранены. После травмирующего младенчества и детства длительная незрелость дает людям возможность искупления.

ГОМУНКУЛЯРИЗМ

Теории развития личности варьируются от самых жестких преформистов с одной стороны до самых податливых и экологически чувствительных с другой.Исторически западная психология сдвигалась в сторону последнего. В своей замечательной работе « веков детства » (1962) Филипп Арьес продемонстрировал давнюю традицию рассматривать детей как взрослых в миниатюре, так сказать, гомункулов . Теория гомункула в ее наиболее примитивной форме постулировала, что человеческий организм, маленький человек (то есть гомункулус), содержащийся в сперме мужчины, откладывается в матке матери. Предполагается, что он органически и морфологически завершен.Его просто нужно взрастить до зрелого состояния. Этот термин был расширен, как мы знаем, чтобы охватить постулат о том, что не только органические черты зрелого человека присущи новорожденному, но также и психологические особенности.

С этой точки зрения дети рождаются с заранее сформированными персонажами и когнитивными структурами взрослых. Процитируем Ausubel et al.,

Основные человеческие свойства и поведенческие способности — личность, ценности и мотивы; перцептивные, когнитивные, эмоциональные и социальные реакции — не рассматриваются как претерпевающие качественную дифференциацию и трансформацию на протяжении жизни, но предполагается, что они существуют до рождения. (1980, с. 15).