атаксия лобная — это… Что такое атаксия лобная?

- атаксия лобная

- (a. frontalis) статико-локомоторная А. на стороне, противоположной очагу поражения лобно-мостомозжечковых путей; обычно сочетается с симптомами поражения лобных долей головного мозга.

Большой медицинский словарь. 2000.

- атаксия лабиринтная

- атаксия локомоторная

Смотреть что такое «атаксия лобная» в других словарях:

АТАКСИЯ — (от греч. а отриц. част, и taxis порядок), расстройство координации движений. Нормальные движения зависят не только от силы сокращения, но и от правильного порядка сокращений отдельных мышц, гармонии этих сокращений, от надлежащей… … Большая медицинская энциклопедия

ЛОБНАЯ ДОЛЯ — ЛОБНАЯ ДОЛЯ, lobus frontalis cerebri, передний отдел головного мозга, особенно развитый у организмов, наиболее высоко стоящих на зоологической лестнице, и в частности у человека.

АТАКСИЯ — – нарушение координации движений, обычно вызывающее нарушение ходьбы и равновесия (статики), но не связанное с параличами. Выделяют сенситивную, вестибулярную, мозжечковую, лобную и психогенную атаксию. Сенситивная атаксия бывает вызвана… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Атаксия — (греч. ataxia беспорядок, от а отрицательная частица и taxis порядок) расстройство координации произвольных движений. Для точного и правильного выполнения движений и сохранения равновесия при различных положениях тела требуется… … Большая советская энциклопедия

Синдром Брунса лобный — Лобная атаксия, проявляющаяся неуверенностью, шаткостью при ходьбе в сочетании с нарушениями в психической сфере. Отмечается при поражении лобных долей мозга. Описал немецкий врач L. Bruns (1858–1916) … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

ГОЛОВНОЙ МОЗГ — ГОЛОВНОЙ МОЗГ.

Содержание: Методы изучения головного мозга ….. . . 485 Филогенетическое и онтогенетическое развитие головного мозга…………. 489 Bee головного мозга…………..502 Анатомия головного мозга Макроскопическое и… … Большая медицинская энциклопедия

Содержание: Методы изучения головного мозга ….. . . 485 Филогенетическое и онтогенетическое развитие головного мозга…………. 489 Bee головного мозга…………..502 Анатомия головного мозга Макроскопическое и… … Большая медицинская энциклопедияМОЗЖЕЧКОВО-МОСТОВОЙ УГОЛ — (Klein hirnbruckenwinkel, angle ponto cerebelleuse, по нек рым angle ponto bulbo cerebelleuse) занимает своеобразное место в невропатологии, неврогистопатологии и неврохирургии. Названием этим обозначается угол между мозжечком, продолговатым… … Большая медицинская энциклопедия

ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕК. Содержание: Происхождение человека ………… 5 24 Наследственность человека……….. 530 Человек по систематическому положению в органическом мире относится к царству животных (Animalia), к полцарству многоклеточных (Metazoa), к… … Большая медицинская энциклопедия

Подкорковая атеросклеротическая энцефалопатия — Болезнь Бинсвангера МКБ 10 I67.

367.3 МКБ 9 290.12290.12 DiseasesDB … Википедия

367.3 МКБ 9 290.12290.12 DiseasesDB … ВикипедияВнутричерепное кровоизлияние — Не следует путать с Внутримозговое кровоизлияние. Внутричерепное кровоизлияние … Википедия

Атаксия | Мир Психологии

АТАКСИЯ

Атаксия — см. Астазия.

Большая энциклопедия по психиатрии. Жмуров В.А.

Атаксия (греч. ataxia — нарушение движений, беспорядок)

- в неврологии — нарушение координации в двигательной сфере;

- в психопатологии – несогласованность в протекании психических процессов, чаще всего термин использовался для характеристики расстройства мышления (разорванность мышления).

Атаксия апрозектическая (атаксия греч. prosexis — внимание) — бессвязность мышления, вызанная крайней отвлекаемостью внимания (например, в состоянии мании) — В.П. Осипов (1923). Синоним: инкогеренция идей. См. Мышления нарушения.

Атаксия оптическая (Балинт, 1909) — фиксация взора преимущественно на одном объекте, нарушающая способность воспринимать другие объекты, также находящиеся в это время в поле зрения.

Атаксия истерическая — нарушения ходьбы с ослаблением мышечного чувства и кожной чувствительности (Briqet, 1859). При объективном исследовании у пациентов, действительно, выявляются указанные расстройства чувствительности.

Словарь психиатрических терминов. В.М. Блейхер, И.В. Крук

Атаксия — нарушение координации движений. Наблюдается преимущественно при органических поражениях ЦНС различной локализации (лобной, мозжечковой, вестибулярного анализатора и т.

Атаксия апрозектическая (а + греч. prosexis — внимание) [Осипов В.П., 1923] — нарушения мышления при выраженных маниакальных состояниях, характеризующиеся его бессвязностью. Основную роль играют значительное ускорение течения мыслительных процессов и грубые расстройства внимания. При замедлении темпа мышления, например в процессе лечения, эти расстройства исчезают. По выздоровлении патология мышления отсутствует. А.а. является крайней степенью выраженности «скачки идей». Син.: инкогеренция идей.

Атаксия истерическая [Briquet Р., 1859] — нарушения ходьбы, сопровождающиеся ослаблением мышечного чувства и кожной чувствительности. Син.: синдром Брике.

Атаксия интрапсихическая [Stransky E., 1903] — понятие, введенное для обозначения расщепления, диссоциации между аффективной (тимопсихика) и интеллектуальной (ноопсихика) сферами в психической деятельности больных ранним слабоумием, шизофренией. Соответствует понятию Блейлера Э. расщепления, Шаслена дискордантности.

Соответствует понятию Блейлера Э. расщепления, Шаслена дискордантности.

Атаксия мозжечковая [Marie P., 1893]. Наследственное заболевание, начинающееся в возрасте 20-30 лет и характеризующееся нарушением координации, глазными симптомами (птоз, стробизм, атрофия зрительных нервов), снижением интеллекта. Течение с обострениями. Син.: синдром Мари, болезнь Мари.

Атаксия острая алкогольная [Бехтерев В.М., 1900]. Симптомокомплекс мозжечковой атаксии, наступающий при длительном злоупотреблении алкоголем, однако иногда наблюдается и при острой алкогольной интоксикации [Боголепов Н.К., 1962]. Расстройство координации движений, неустойчивость при ходьбе, в выраженных случаях — невозможность ходить. Атаксия в конечностях сочетается с дизартрией, тремором головы, рук. Причина — поражение мозгового ствола и мозжечка.

Неврология. Полный толковый словарь. Никифоров А.С.

Атаксия (от греч. ataxia – беспорядочность, дискоординация) — расстройство координации, согласованности в сокращении мышц агонистов и антагонистов, необходимой для сохранения статики и выполнения целенаправленных активных движений. Атаксия может быть обусловлена поражением лобной доли мозга (лобная атаксия), мозжечка и его связей (мозжечковая атаксия), поражением вестибулярного аппарата (вестибулярная атаксия) и расстройством обратной афферентации (дезафферентацией) в связи с нарушением глубокой чувствительности (сенситивная или чувствительная атаксия).

Атаксия может быть обусловлена поражением лобной доли мозга (лобная атаксия), мозжечка и его связей (мозжечковая атаксия), поражением вестибулярного аппарата (вестибулярная атаксия) и расстройством обратной афферентации (дезафферентацией) в связи с нарушением глубокой чувствительности (сенситивная или чувствительная атаксия).

Атаксия артикуляторная

Атаксия Барракера-Бордаса-Руиса-Лара — атаксия в связи с быстро прогрессирующей атрофией мозжечка. Описали у больных раком бронхов, как вариант паранеопластического процесса, испанские врачи Barraquer Bordas, Ruis и Lara.

Атаксия взора — см. Синдром Балинта.

Атаксия вестибулярная — возникает при патологии вестибулярного аппарата. Проявляется головокружением, неустойчивостью при стоянии и ходьбе, с отклонением при этом в сторону поражения. Положительна «звездная» проба (см.). Атаксия может нарастать при определенных положениях головы, при поворотах взора возможны тошнота, рвота.

Атаксия лобная Брунса — син.: Апраксия ходьбы. Атаксия (см.), обусловленная преимущественным поражением коры премоторной области лобной доли и ее связей с мозжечком (лобно моcто мозжечкового пути). При этом больной при ходьбе широко расставляет ноги и отклоняется в сторону, противоположную патологическому очагу. Контроль зрением в таком случае не имеет существенного значения. При выраженной форме лобной атаксии возникает астазия абазия (см.), обычны и другие признаки лобного синдрома (см.). Описал немецкий невропатолог L. Bruns (1858–1916).

Атаксия мозжечковая — симптомокомплекс, вызванный поражением мозжечка и связанных с ним структур. Он включает нарушение равновесия и ходьбы (статолокомоторная атаксия), дисметрию и дискоординацию в конечностях, интенционное дрожание, скандированную речь, нистагм. Возникает вследствие поражения червя, полушарий и ножек мозжечка. Может наблюдаться при опухолях мозжечка, рассеянном склерозе, инфекционно аллергических, токсических и сосудистых заболеваний, а также при некоторых наследственных процессах, прежде всего болезнях Фридрейха (см. ), Пьера Мари (см.), оливопонтоцеребеллярной дегенерации (см.). Поражение червя мозжечка сопровождается утратой физиологических синергий, обеспечивающих стабилизацию центра тяжести, что ведет к «туловищной», статической атаксии на фоне диффузной гипотонии мышц. При этом больному трудно находиться в фиксированном вертикальном положении, в частности в позе Ромберга (см.), он падает вперед или назад, что связывается с поражением, соответственно, передней или задней части червя, при ходьбе широко расставляет ноги, проявляет осторожность, шаги при этом разной длины, отклоняется в стороны (мозжечковая походка, см.). При поражениях полушарий мозжечка гипотония мышц и расстройства координации движений (динамическая атаксия) проявляются преимущественно на стороне патологического очага. Движения чаще становятся чрезмерно размашистыми (гиперметрия, см.), сопровождаются интенционным тремором (см.), выявляется адиадохокинез (см.), речь изменена по типу мозжечковой дизартрии (см.), меняется почерк (мегалография, см.

), Пьера Мари (см.), оливопонтоцеребеллярной дегенерации (см.). Поражение червя мозжечка сопровождается утратой физиологических синергий, обеспечивающих стабилизацию центра тяжести, что ведет к «туловищной», статической атаксии на фоне диффузной гипотонии мышц. При этом больному трудно находиться в фиксированном вертикальном положении, в частности в позе Ромберга (см.), он падает вперед или назад, что связывается с поражением, соответственно, передней или задней части червя, при ходьбе широко расставляет ноги, проявляет осторожность, шаги при этом разной длины, отклоняется в стороны (мозжечковая походка, см.). При поражениях полушарий мозжечка гипотония мышц и расстройства координации движений (динамическая атаксия) проявляются преимущественно на стороне патологического очага. Движения чаще становятся чрезмерно размашистыми (гиперметрия, см.), сопровождаются интенционным тремором (см.), выявляется адиадохокинез (см.), речь изменена по типу мозжечковой дизартрии (см.), меняется почерк (мегалография, см. ). Обычно отмечается горизонтальный нистагм. Глубокая чувствительность при этом не нарушена. Зрительный контроль не оказывает значительного влияния на координацию движений.

). Обычно отмечается горизонтальный нистагм. Глубокая чувствительность при этом не нарушена. Зрительный контроль не оказывает значительного влияния на координацию движений.

Атаксия мозжечковая наследственная врожденная — проявляется задержкой развития двигательных функций ребенка (в 6 месяцев не может сидеть, поздно начинает ходить, при этом походка атактическая), а также речи (длительным сохранением дизартрии), иногда отставанием психического развития. Нередко уменьшение размеров головы, на КТ – уменьшены полушария мозжечка. Годам к 10 обычно наступает спонтанная частичная, а иногда и полная компенсация, которая, однако, может нарушаться под влиянием вредных экзогенных воздействий. Описаны и прогредиентные формы заболевания.

Атаксия мозжечковая наследственная Мари — см. Болезнь Мари (Пьера Мари).

Атаксия мозжечковая острая Лейдена–Вестфаля — мозжечковая стато кинетическая атаксия, возникающая остро или подостро. Рассматривается как хорошо очерченный симптомокомплекс, являющийся параинфекционным осложнением. Возникает чаще у детей через 1–2 недели после перенесенной общей инфекции (грипп, сыпной тиф, сельмонеллез, малярия и др.). Характерны грубая статическая и динамическая атаксия (см.), интенционное дрожание (см.), гиперметрия (см.), асинергии (см.), нистагм (см.), скандированная речь (см.), снижение мышечного тонуса. В ликворе – лимфоцитарный плеоцитоз, умеренное повышение белка. На КТ и МРТ патологии не выявляется. Течение доброкачественное. В большинстве случаев через несколько недель или месяцев – полное выздоровление, иногда – резидуальные расстройства в виде легкой мозжечковой недостаточности.

Возникает чаще у детей через 1–2 недели после перенесенной общей инфекции (грипп, сыпной тиф, сельмонеллез, малярия и др.). Характерны грубая статическая и динамическая атаксия (см.), интенционное дрожание (см.), гиперметрия (см.), асинергии (см.), нистагм (см.), скандированная речь (см.), снижение мышечного тонуса. В ликворе – лимфоцитарный плеоцитоз, умеренное повышение белка. На КТ и МРТ патологии не выявляется. Течение доброкачественное. В большинстве случаев через несколько недель или месяцев – полное выздоровление, иногда – резидуальные расстройства в виде легкой мозжечковой недостаточности.Описал в 1869г. немецкий врач Е. Leiden (1832–1910), а в 1872г. его соотечественник А. Westphal (1863–1941).

Атаксия наследственная Фридрейха — син.: Болезнь Фридрейха. Атаксия спинно церебеллярная. Относится к ранним мозжечковым атаксиям. Проявляется чаще в возрасте 7–25 лет. Характерна прогрессирующая мозжечковая патология (нистагм, мозжечковая атаксия, мышечная гипотония, скандированная речь) в сочетании с признаками поражения задних канатиков спинного мозга (расстройство глубокой чувствительности, сенситивная атаксия, сухожильная арефлексия). Постепенно нарастают признаки поражения пирамидной системы. Возможны атрофия зрительных нервов, парезы наружных мышц глаз, снижение слуха, снижение поверхностной чувствительности. Характерны костные деформации (кифосколиоз, «полая» стопа с высоким сводом – «стопа Фридрейха», см.), кардиомиопатия, врожденные пороки сердца. Наследуется по аутосомно рецессивному типу.

Постепенно нарастают признаки поражения пирамидной системы. Возможны атрофия зрительных нервов, парезы наружных мышц глаз, снижение слуха, снижение поверхностной чувствительности. Характерны костные деформации (кифосколиоз, «полая» стопа с высоким сводом – «стопа Фридрейха», см.), кардиомиопатия, врожденные пороки сердца. Наследуется по аутосомно рецессивному типу.Описал в 1861г. немецкий врач Fridreich (1825–1882).

Атаксия пароксизмальная семейная — син.: Атаксия периодическая. Дебютирует чаще в детском возрасте, но может проявляться и позже – до 60 лет. Клиническая картина сводится к приступообразным проявлениям нистагма, дизартрии и атаксии, к снижению мышечного тонуса, головокружению, тошноте, рвоте, головной боли длительностью от нескольких минут до четырех недель. При этом между обострениями заболевания очаговая неврологическая симптоматика в большинстве случаев не выявляется, но иногда возможны нистагм и легко выраженные мозжечковые симптомы. Приступы А. с.п. могут провоцироваться эмоциональным стрессом, физическим переутомлением, лихорадочным состоянием, приемом алкоголя. Морфологическим субстратом болезни признается гипотрофия мозжечка, преимущественно передней части его червя. В 1987г. при А.с.п. обнаружено снижение активности пируватдегидрогеназы лейкоцитов крови (до 50–60% от нормального уровня). Наследуется по аутосомно доминантному типу.

с.п. могут провоцироваться эмоциональным стрессом, физическим переутомлением, лихорадочным состоянием, приемом алкоголя. Морфологическим субстратом болезни признается гипотрофия мозжечка, преимущественно передней части его червя. В 1987г. при А.с.п. обнаружено снижение активности пируватдегидрогеназы лейкоцитов крови (до 50–60% от нормального уровня). Наследуется по аутосомно доминантному типу.Описал в 1946г. М. Parker.

Атаксия периодическая — см. Атаксия пароксизмальная семейная.

Атаксия полинейропатическая — см. Болезнь Рефсума.

Атаксия прогрессирующая миоклоническая Ханта — см. Диссинергия миоклоническая мозжечковая Ханта. Атаксия рецессивная Х хромосомная — медленно прогрессирующая мозжечковая недостаточность, проявляющаяся только у мужчин. Наследуется по рецессивному, сцепленному с полом типу.

Атаксия рубральная — бинамическая гемиатаксия, проявляющаяся на стороне, противоположной патологическому очагу, в зоне красного ядра, расположенного в покрышке среднего мозга.

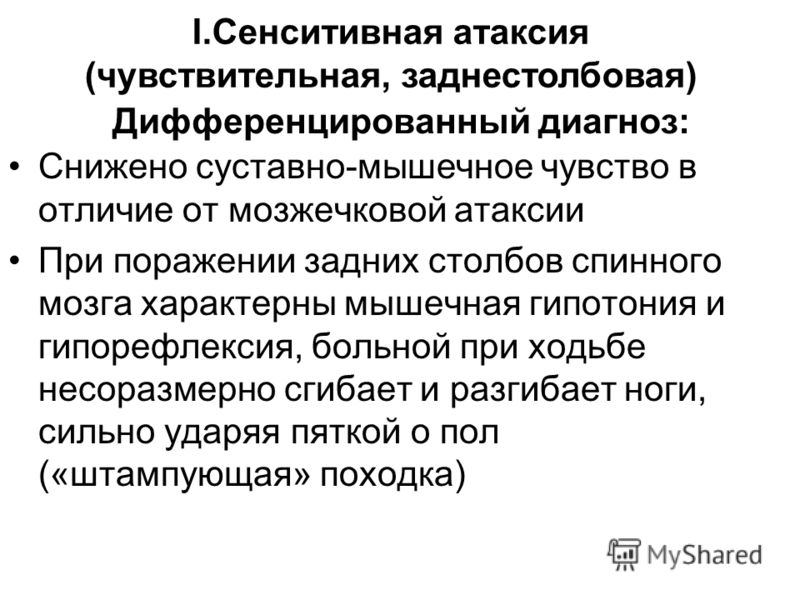

Атаксия сенситивная — развивается при поражении путей глубокой суставно мышечной чувствительности (см.), чаще вследствие вовлечения в процесс задних канатиков (столбов) спинного мозга – нежного и клиновидного трактов, но может быть обусловлена также поражением периферических нервов, задних корешков, медиальной петли в стволе мозга. Отсутствие в связи с этим информации о положении частей тела в пространстве ведет к расстройству обратной афферентации (см.) и атаксии (см.). Больные не ощущают положения своих ног (ощущение «ватных» ног) и испытывают затруднения как при стоянии, особенно в позе Ромберга (см.), так и при ходьбе. При ходьбе больной широко расставляет ноги, поднимает их выше необходимого, при их опускании на пол производит хлопающий звук («штампующая» походка), неустойчив, часто для опоры пользуется палкой (тростью). Нарушается координация движений при выполнении коленно пяточной пробы (см.), реже – при пальце носовой пробе (см.). Значительному уменьшению координаторных расстройств способствует зрительный контроль. При закрывании глаз, в частности при умывании, больной теряет устойчивость. В случаях нарушения глубокой чувствительности обычно отмечаются гипотония мышц и сухожильная гипо– или арефлексия. Проявляется чаще при спинной сухотке (см.), фуникулярном миелозе (см.).

При закрывании глаз, в частности при умывании, больной теряет устойчивость. В случаях нарушения глубокой чувствительности обычно отмечаются гипотония мышц и сухожильная гипо– или арефлексия. Проявляется чаще при спинной сухотке (см.), фуникулярном миелозе (см.).

Атаксия спиноцеребеллярная — см. Атаксия наследственная Фридрейха.

Атаксия телеангиэктазия — син.: Болезнь Луи Бар. Атаксия, телеангиэктазия с поражением кожи, глаз, мозговых оболочек и вещества мозга, главным образом мозжечка. Проявляется в раннем детстве статомоторной атаксией, дизартрией, нистагмом, миоклонией, арефлексией, гипестезией в дистальных отделах конечностей, задержкой развития. На коже – пигментные пятна кофейного цвета. Особенно страдает кожа лица, конъюнктива. Постепенно развиваются атрофические процессы в коже, поседение волос, возможное уже в школьном возрасте, признаки поражения задних канатиков спинного мозга, что ведет к сенситивной атаксии. Отмечается задержка физического и интеллектуального развития. Часто гипоплазия вилочковой железы, дисгаммаглобулинемия, тенденция к хроническим воспалительным заболеваниям легких, склонность к поражению ретикулоэндотелиальной системы (ретикулезы, лимфосаркома). Прогноз плохой. Относится к группе факоматозов (см.). Наследуется по аутосомно рецессивному типу.

Часто гипоплазия вилочковой железы, дисгаммаглобулинемия, тенденция к хроническим воспалительным заболеваниям легких, склонность к поражению ретикулоэндотелиальной системы (ретикулезы, лимфосаркома). Прогноз плохой. Относится к группе факоматозов (см.). Наследуется по аутосомно рецессивному типу.

Описала в 1941г. французская врач Louis Bar.

Оксфордский толковый словарь по психологии

Атаксия — частичная или полная потеря координации произвольных мышечных движений. Термин также используется несколько метафорически в отношении психических расстройств, при которых наблюдается потеря координации между эмоциями и мыслями. См. ментальная атаксия. Прилагательное – атаксический.

предметная область термина

АТАКСИЯ МЕНТАЛЬНАЯ — патологическое несоответствие между выражением эмоций и мыслей или идей. Вообще термин предназначен для случаев длительной дискоординации у людей, чье поведение часто не согласуется с их эмоциями, хотя острая форма может с большей долей вероятности быть вызвана сильным стрессом. Наиболее известный из описанных в литературе экспериментов пример того, что обычно расценивается как клинический синдром, это обиженный смех многих субъектов в экспериментах по «подчинению власти», в то время как они наносили, возможно, смертельные удары другим людям. См. здесь послушание. Также называется психической атаксией, внутрипсихической атаксией.

Наиболее известный из описанных в литературе экспериментов пример того, что обычно расценивается как клинический синдром, это обиженный смех многих субъектов в экспериментах по «подчинению власти», в то время как они наносили, возможно, смертельные удары другим людям. См. здесь послушание. Также называется психической атаксией, внутрипсихической атаксией.

назад в раздел : словарь терминов / глоссарий / таблица

Страница не найдена |

Страница не найдена |404. Страница не найдена

Архив за месяц

ПнВтСрЧтПтСбВс

15161718192021

22232425262728

2930

12

12

1

3031

12

15161718192021

25262728293031

123

45678910

12

17181920212223

31

2728293031

1

1234

567891011

12

891011121314

11121314151617

28293031

1234

12

12345

6789101112

567891011

12131415161718

19202122232425

3456789

17181920212223

24252627282930

12345

13141516171819

20212223242526

2728293031

15161718192021

22232425262728

2930

Архивы

Метки

Настройки

для слабовидящих

Лечение атаксии

Атаксия, в переводе с греческого языка, означает беспорядок. По своей сути, это определение характеризует нарушение координации двигательных функций, которые не связаны с центральным параличом.

По своей сути, это определение характеризует нарушение координации двигательных функций, которые не связаны с центральным параличом.

Основные виды атаксии и их характеристики

Существует несколько видов атаксий, которые имеют свои особенности и клинические проявления.

Атаксия бывает:

1. Вестибулярная.

2. Лобная.

3. Мозжечковая.

4. Сенситивная.

Причиной вестибулярной атаксии могут стать патологические изменения в области вестибулярного аппарата, расположенного во внутреннем ухе, или же вестибулярного нерва. Она, в большинстве случаев, проявляется нистагмом (непроизвольным движением глазных яблок в горизонтальной или вертикальной плоскости), тошнотой, рвотой, нарушением слуха, головокружением. Выше описанные симптомы, усиливаются при изменении положения тела или поворотах головы, при этом, сохраняется точность движений верхних конечностей.

Причинами лобной атаксии у детей могут быть опухолевые заболевания, нарушение кровообращения и гипоксия, абсцессы в области лобно-мостомозжечковой системы. Данное расстройство характеризуется максимальным нарушением движений в одной ноге. Иннервация ноги происходит из противоположного полушария, то есть, если страдает левая конечность, то очаг расположен в правой половине мозга. У больного с лобной атаксией нарушается устойчивость при поворотах, наклонах вниз и в стороны. Также у таких деток нарушается обоняние (нюх), хватательный рефлекс, расстройство психики, при этом зрение развивается нормально.

Данное расстройство характеризуется максимальным нарушением движений в одной ноге. Иннервация ноги происходит из противоположного полушария, то есть, если страдает левая конечность, то очаг расположен в правой половине мозга. У больного с лобной атаксией нарушается устойчивость при поворотах, наклонах вниз и в стороны. Также у таких деток нарушается обоняние (нюх), хватательный рефлекс, расстройство психики, при этом зрение развивается нормально.

Мозжечковая атаксия проявляется при поражении ножек, червя или полушарий мозжечка. Причиной таких изменений может стать энцефалит, опухолевый процесс, нарушение кровообращения в данной зоне мозга. Симптомы очень схожи с лобной атаксией, основной ее отличительной чертой является сниженный тонус в пораженной конечности.

При ходьбе отмечается шаткость, движения большого радиуса, ребенок широко расставляет ножки, стараясь создать максимальный упор.

Под контролем зрения у таких больных практически не заметно нарушение координации, а вот в позе Ромберга, когда у них закрыты глаза, симптомы становятся более четкими. Речь развивается медленно, она растянутая, может быть скандированной (по слогам). Развитие письма происходит с опозданием, буквы крупные, текст размашистый, не ровный.

Сенситивная атаксия возникает вследствие патологических изменений в области волокон, передающих информацию о пространственном положении тела человека в горизонтальной плоскости во время ходьбы.

Причинами нарушений могут стать онкологические заболевания спинного мозга с поражением восходящих волокон, идущих к головному мозгу, рассеянный склероз, сосудистая патология данной зоны.

Также ее вызывает дифтерийная полиневропатия, дефицит витамина В12. Основными проявлениями сенситивной атаксии являются нарушение ходьбы и равновесия в темноте, с закрытыми глазами, снижение интенсивности сухожильных рефлексов. Они высоко поднимают ноги и с дополнительным усилием опускают их на поверхность, которая кажется им не твердой, а мягкой как вата. При объективном осмотре могут быть обнаружены расстройства вибрационной чувствительности.

Иппотерапия – лечение или коррекция атаксии?

В большинстве случаев, изменения, развившиеся в определенной зоне головного мозга не обратимы. Особенности детского организма таковы, что все ткани, в том числе и нервная, способна регенерировать и восстанавливаться в большей степени, чем у взрослых.

Иппотерапия – не панацея от всех неврологических заболеваний в детском возрасте, но она поможет существенно снизить их проявления и адаптировать малыша к нормальному существованию в окружающей среде.

В процессе занятий верховой ездой костно-мышечная система находится в постоянном напряжении, чтобы удержаться ребенок должен постоянно искать точку опоры, также как и при ходьбе. Сама лошадь стимулирует ребенка прикладывать максимальное количество сил, чтобы научиться управлять ею и отдавать команды.

Постоянная стимуляция различных отделов мозга снижает барьеры на этих уровнях, в результате чего движения становятся менее угловатыми, неуклюжими и размашистыми. Занятия иппотерапией на рефлекторном уровне вырабатывают безусловные рефлексы, помогающие ребенку лучше ориентироваться в пространстве, одновременно усиливается кровоснабжение проблем участков мозга.

Со временем, иппотерапия позволяет укрепить мышечную систему, повысить ее тонус, адаптировать и развить вестибулярный аппарат, отвечающий за координацию в пространстве. Наравне с позитивными изменениями в нервно-мышечной сфере, занятия с лошадьми позитивно влияют на эмоциональное состояние наездника.

Ребенок, проходящий курсы иппотерапии, получает только позитивные эмоции, у него развиваются чувство ответственности и самостоятельности. Также снижается тревожность и настороженность к окружающим, улучшается социальная адаптация, прививается любовь к животным.

Нарушения ходьбы лобного типа у пациентов старших возрастных групп с дисциркуляторной энцефалопатией: клинико-нейровизуализационный анализ

Введение

Нарушения ходьбы являются одним из главных факторов, определяющих качество жизни пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) [1]. Особую значимость эта проблема приобретает в старших возрастных группах [2]. Ведущее место среди расстройств локомоции у данного контингента больных занимают нарушения ходьбы лобного типа [3, 4]. Патогенетически эти расстройства связывают с поражением звена планирования и программирования движений, осуществляемых фронтальными структурами совместно с базальными ганглиями [5-7]. Клинически они представляют собой континуум прогрессирующего ухудшения локомоции, проходящего стадии нарушений инициации ходьбы, «неуверенной» походки, лобной дисбазии, лобной астазии [3]. Феноменология и патогенез лобной дисбазии остаются предметом интенсивного изучения и дискуссий, что свидетельствует об актуальности исследований данной проблемы [1]. Кроме того, данные расстройства недостаточно известны практикующим врачам, что делает актуальной практическую сторону вопроса [5].

Учитывая вышеизложенное, целью настоящего исследования явился клинико-неврологический, нейропсихологический, нейровизуализационный анализ пациентов старших возрастных групп с лобными нарушениями ходьбы вследствие ДЭ для установления взаимосвязи выявленных расстройств.

Материалы и методы исследования

Обследовано 64 пациента с ДЭ, имеющих нарушения ходьбы лобного типа согласно классификации J. Natt J. et al. [3] Средний возраст пациентов составил 75,14 ± 0,76 года. Выраженность ДЭ соответствовала 2-3-й стадии по Е.В. Шмидту [8]. В контрольную группу были включены 23 человека сопоставимого возраста (73,17 ± 1,15 года, p > 0,05), не имевших неврологических нарушений (физиологическое старение мозга). В исследование не включались пациенты с наличием в анамнезе мозговых инсультов, травм нервной системы, нейроинфекций, алкоголизма, больные с выраженной декомпенсацией соматической патологии и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Неврологическое обследование соответствовало традиционной схеме. Оно было дополнено изучением параметров ходьбы (длины и ширины шага) импрегнационным методом [4]. Вычисляли также индекс длины — ширины шага (ИДШШ) [9]. Выраженность лобной дисбазии оценивали в баллах от 0 (отсутствие нарушений) до 3 (невозможность самостоятельного передвижения). Лобную астазию исследовали по той же методике: 0 баллов — полная устойчивость в позе Ромберга, 3 балла — невозможность самостоятельного стояния.

Нейропсихологическое исследование включало краткую шкалу оценки психического статуса (MMSE) [10], а также изучение кинестетического, оптико-пространственного, динамического и регуляторного праксиса по методу А.Р. Лурия [11]. Выраженность диспраксий оценивали от 0 (отсутствие нарушений) до 3 (выраженные нарушения) баллов.

С помощью КТ головного мозга изучали состояние желудочковой системы, степень и характер церебральной атрофии [12], наличие, количество, локализацию и размеры сосудистых очагов, локализацию и суммарную площадь лейкоареоза. Статистический анализ проводили с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение

По выраженности лобной дисбазии, диагностированной согласно классификации J. Natt et al. [3], обследованные пациенты были разделены на три группы: 26 (40,6%) имели минимальную дисбазию, 32 (50,0%) — умеренную, 6 (9,4%) — максимально выраженную. Данные три группы пациентов анализировали и сравнивали между собой.

Для больных с лобной дисбазией минимальной и умеренной выраженности (1-я и 2-я группы) была характерна замедленная шаркающая походка. Наблюдались покачивания, затруднения поворотов. При этом туловище пациентов было выпрямленным, руки участвовали в ходьбе. Отмечены укорочение длины и увеличение ширины шага. Кроме того, в группе умеренных лобно-дисбазических нарушений в большинстве случаев дополнительно имелась легкая (62,5%) или умеренная (15,6%) постуральная неустойчивость, что крайне редко отмечалось при минимальной лобной дисбазии (23,1% наблюдений).

Пациенты с дисбазией максимальной выраженности (3-я группа) не могли самостоятельно передвигаться. При ходьбе с поддержкой демонстрировали минимальные показатели длины шага и максимальную базу. Все больные имели также грубые расстройства статики, соответствующие критериям лобной астазии по J. Natt et al. [3] А у 3 (50,0%) пациентов атаксия наблюдалась также и в положении сидя. Несмотря на грубые статико-локомоторные нарушения, в положении лежа на спине больные удовлетворительно выполняли координаторные пробы.

Необходимо подчеркнуть, что исследуемые показатели локомоции и статики у сравниваемых групп имели достоверные различия (табл. 1). По мере утяжеления дисбазических нарушений уменьшалась длина шага, ИДШШ, увеличивалась его база, нарастала атаксия стояния и, как следствие, ухудшались возможность самостоятельного передвижения.

Проведенный корреляционный анализ показал наличие достоверно тесной взаимосвязи (p < 0,05) между выраженностью лобной дисбазии и изучаемыми параметрами ходьбы: длиной шага (r = –0,92) и его базой (r = 0,87), ИДШШ (r = –0,91). Значительными были корреляции лобной астазии с длиной (r = –0,72) и шириной шага (0,70), ИДШШ (r = –0,60). Выявлена также сильная связь между степенью локомоторных и постуральных нарушений (r = 0,76).

Результаты нейропсихологического анализа (табл. 2) также показали существенные закономерности. Значительной была связь двигательного и интеллектуального дефицита (r = –0,70, p < 0,05). Когнитивные расстройства по MMSE нарастали по мере утяжеления локомоторных нарушений. Не отмечено достоверных отличий выраженности когнитивной дисфункции только между группами умеренной и тяжелой лобной дисбазии. Следует отметить, что когнитивный дефицит у больных с лобными нарушениями ходьбы имел свои клинические особенности. Наибольшие изменения отмечены в разделе серийных счетных операций шкалы MMSE (проба отсчета от 100 по 7) (r = –0,60, p < 0,05). Характерным при проведении пробы у данных пациентов был или фактический отказ от выполнения задания, или замена его инертным стереотипом (типа 100 — 93 — 83 — 73 …). Вторым по значимости было нарушение удержания в памяти словесных следов (r = –0,57, p < 0,05). Часто встречались затруднения при повторении фраз из серий слов, имеющих в своем составе сложные артикуляции (r = –0,45, p < 0,05). При этом отсутствовали нарушения орального праксиса. Перечисленные расстройства характеризуют синдромокомплекс нарушений произвольной регуляции различных сторон психической деятельности. В основе его лежит нарушение функционирования префронтальных отделов лобной коры [11, 13]. Другие изменения шкалы MMSE были менее характерными.

Исследование праксиса у обследованных больных выявило нарушения, касающиеся преимущественно динамической организации двигательного акта (кинетическая апраксия) и его речевой регуляции (регуляторная апраксия). Наряду с этим кинестетическая и оптико-пространственная основа действий изменена не была.

Кинетическая апраксия проявлялась в нарушении последовательности и временной организации двигательного акта, которое особенно заметно при серийной организации движений. Регуляторная апраксия характеризовалась признаками ослабления или нарушения речевой регуляции движений: медленным вхождением в задание, частой потерей программы при выполнении серийных движений, сложностью выполнения движения в конфликтных ситуациях, появлением эхопраксий и персевераций. Выявленные расстройства праксиса свидетельствуют о нарушении деятельности премоторной и префронтальной коры головного мозга [11, 13].

Следует отметить тесные корреляционные зависимости, выявленные между тяжестью расстройств ходьбы лобного типа и выраженностью кинетической (r = 0,90, р < 0,05) и регуляторной (r = 0,79, р < 0,05) апраксии. По мере нарастания лобной дисбазии ухудшался кинетический и регуляторный праксис.

Корреляционный анализ между выраженностью лобной дисбазии и показателями нейровизуализации выявил следующее. Достоверно тесные умеренные ассоциации получены для тяжести дисбазии и визуализационных показателей, отражающих степень увеличения желудочковой системы мозга в целом (объемный индекс желудочков — r = 0,37), и показателей, характеризующих преимущественное расширение передних отделов боковых желудочков (индекс передних рогов — r = 0,46). Тяжесть лобной дисбазии нарастала по мере ухудшения КТ-характеристик, свидетельствующих об атрофических процессах в области базальных ядер (бикаудатный индекс — r = 0,46, индекс Хакмана — r = 0,47). Несколько меньшие корреляции получены для выраженности нарушений ходьбы лобного типа и площади лейкоареоза (r = 0,37). К особенностям лейкоареоза у обследованных больных следует отнести его преимущественную локализацию у передних рогов боковых желудочков. Еще меньше лобная дисбазия зависела от показателей, характеризующих корковую атрофию. Ассоциации лобной астазии с вышеперечисленными показателями КТ в целом были схожими, за исключением недостоверно меньшей выраженности тесноты связи.

Степень расстройств ходьбы лобного типа нарастала по мере прогрессирования ДЭ (r = 0,87), увеличения длительности заболевания (r = 0,57). Не получено существенных ассоциаций между тяжестью расстройств ходьбы и возрастом больных, полом, этиологическим сосудистым фактором.

Суммируя результаты проведенного исследования, необходимо отметить важность статико-локомоторных нарушений лобного типа для возрастных больных со 2-3-й стадией ДЭ. Прогрессирование ДЭ сопровождается утяжелением расстройств ходьбы — лобной дисбазии и астазии. Исследование продемонстрировало, что данные нарушения являются последовательными стадиями распада паттерна ходьбы. При этом система постурального контроля выступает в роли базиса исходной интеграции, на основе которой реализуется локомоция [4, 14]. Следует подчеркнуть, что расстройства ходьбы не были связаны с наличием у больных пирамидных, экстрапирамидных и мозжечковых симптомов. Выявленные кинетическая и регуляторная апраксии, тесно ассоциирующиеся с лобными нарушениями ходьбы, свидетельствуют о том, что данные статико-локомоторные расстройства связаны с поражением блока программирования и контроля движений. Особенности когнитивных нарушений у обследованных больных также подтверждают данное заключение.

Показатели нейровизуализации, в свою очередь, указывают на превалирование поражения лобных образований у обследованных пациентов. Это относится и к преимущественно лобному характеру вентрикуломегалии и локализации лейкоареоза вокруг передних рогов боковых желудочков. Наши данные соответствуют проведенным ранее исследованиям [5, 7]. Результаты этих работ свидетельствуют о связи лобного лейкоареоза с нарушениями ходьбы у больных с ДЭ. Данный факт авторы объясняют двусторонним поражением таламокортикокапсулярных путей, связывающих дополнительную двигательную зону лобных долей (поле 6) с эфферентной передней частью вентролатерального таламуса и эфферентными задними отделами прецентральной коры (поле 4). Эти волокна проходят в составе лучистого венца и внутренней капсулы вблизи боковых желудочков, подвергаясь ишемическому поражению при ДЭ. О поражении указанных путей может свидетельствовать также выявленное нами распространение атрофического процесса на уровень базальных ганглиев у возрастных больных с ДЭ.

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о единых патогенетических механизмах формирования двигательных и нейропсихологических расстройств у пациентов старших возрастных групп с безынсультным течением ДЭ. Эти механизмы связаны с нарастающей дисфункцией лобной коры, преимущественно ее премоторных и префронтальных отделов, по мере прогрессирования ДЭ. Очевидно, являясь филогенетически наиболее молодыми образованиями, данные отделы неокортекса более всего подвержены патогенным влияниям хронической ишемии. Кроме того, лобная дисфункция может быть обусловлена и повреждением белого вещества лобных областей при ДЭ, т.е. поражением лобно-субкортикальных связей.

Своевременная комплексная диагностика лобной дисфункции при ДЭ в старших возрастных группах, включая исследования ходьбы, нейропсихологического статуса, данные нейровизуализации, позволяет объективизировать тяжесть заболевания, строить лечебные стратегии. Дальнейшее изучение указанных расстройств, установление эффектов фармакологических воздействий на известные медиаторные, рецепторные механизмы их реализации позволит расширить возможности терапевтического влияния на развивающийся сложный полисиндромный дефицит ДЭ у пожилых и старых пациентов.

Bibliography1. Van Iersel M.B., Hoefsloot W., Munneke M. et al. Systematic review of quantitative clinical gait analysis in patients with dementia // Z. Gerontol. Geriatr. — 2004. — Vol. 37, №1. — P. 27-32.

2. Koutsavlis A.T., Wolfson C. Elements of mobility as predictors of survival in elderly patients with dementia: findings from the Canadian Study of Health and Aging // Chronic. Dis. Can. — 2000. — Vol. 21. — №3. — P. 93-103.

3. Natt J., Marsden C.D., Thompson P.D. Human walking and higher-level gait disorders, particularly in the elderly // Neurology. — 1993. — Vol. 43. — P. 481-484.

4. Брыжахина В.Г., Дамулин И.В., Яхно Н.Н. Нарушения ходьбы и равновесия при дисциркуляторной энцефалопатии. Сообщение 1 // Неврол. журн. — 2004. — №2. — С. 11-17.

5. Дамулин И.В., Брыжахина В.Г., Шашкова Е.В., Яхно Н.Н. Нарушения ходьбы и равновесия при дисциркуляторной энцефалопатии. Сообщение 2. Клинико-нейропсихологические и МРТ-сопоставления // Неврол. журн. — 2004. — №4. — С. 13-19.

6. Яхно Н.Н., Левин О.С., Дамулин И.В. Сопоставление клинических и МРТ-данных при дисциркуляторной энцефалопатии. Сообщение 1. Двигательные нарушения // Неврол. журн. — 2001. — №2. — С. 10-16.

7. Hennerici M.G., Oster M., Cohen S. et al. Are gait disturbances and white matter degeneration early indicators of vascular dementia? // Dementia. — 1994. — Vol. 5, №3-4. — P. 197-202.

8. Шмидт Е.В. Классификация сосудистых поражений головного и спинного мозга // Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 1985. — №9. — С. 1281-1288.

9. Левада О.А., Серга В.В. К вопросу объективизации тяжести лобной дисбазии у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ЗМАПО . — Запоріжжя , 2005. — Вип . 68, Кн . 2. — С . 159-164.

10. Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R. Mini-mental state: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // J. Psychiat. Res. — 1975. — Vol. 12. — P. 189-198.

11. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1962. — 432 с.

12. Терновой С.К., Дамулин И.В. Количественная оценка компьютерно-томографических характеристик головного мозга при нейрогериатрических заболеваниях. I // Мед. радиология. — 1991. — №7. — С. 21-26.

13. Хомская Е.Д. Нейропсихология: 4-е издание. — СПб.: Питер, 2005. — 496 с.

14. Taguchi K., Iijima M., Suzuki T. Computer calculation of movement of body center gravity // Acta Otolaryngol. (Stockh.). — 1978. — Vol. 85. — P. 420-425.

её виды и способы лечения

Атаксия , что в переводе с греческого означает беспорядок, рассматривается как заболевание, связанное с разбалансированием произвольных движений, нарушением их координации. Точность каждого движения мышц конечностей – это результат слаженной работы нескольких структур нервной системы, которые передают импульс друг другу в направлении к мышцам конечностей от головного мозга и в обратном направлении от мышечных волокон к головному мозгу, который анализирует правильность выполненного движения. В этой цепочке существует определенная последовательность: головной мозг (кора больших полушарий, мозжечок) > полукружные каналы лабиринта внутреннего уха (вестибулярный аппарат) > задние столбы спинного мозга и периферические нервы, от него отходящие> нервные волокна, пронизывающие мышечную ткань. Когда нарушается работа хотя бы одного звена этой цепи, возникает явление атаксии. А в зависимости от того, в каком именно месте произошел сбой, различают мозжечковую, сенситивную, лобную, лабиринтную атаксию.

- Мозжечковая атаксия – это результат нарушения структуры и/или функций мозжечка;

- Лобная (корковая) атаксия – это результат нарушения лобно – мозжечковых путей обработки и прохождения импульса;

- Сенситивная атаксия – это результат поражения задних столбов спинного мозга и периферических нервов, отходящих от него;

- Лабиринтная атаксия – это результат отклонений в работе вестибулярного анализатора.

Для каждого из видов атаксии характерны свои клинические проявления:

Симптомы мозжечковой атаксии проявляются в виде гиперметрии, когда плохо рассчитывается расстояние до предмета, который необходимо взять, рука проходит путь, гораздо больший, чем необходимо, и промахивается. Другим признаком мозжечковой атаксии является скандированная речь, когда человек говорит, то громко, то тихо и резко «выбрасывает» слова, а не произносит их плавно, часто разделяет слова на слоги. При мозжечковой атаксии меняется походка: человек ходит, раскачиваясь и заплетаясь, как пьяный. Начинаются проблемы с подъемом из положения «лежа», когда без помощи рук встать невозможно, потому что вместо туловища поднимаются ноги. При мозжечковой атаксии нарушается динамика сложных движений, появляется тремор рук при приближении их к цели.

При лобной атаксии (корковой) нарушаются моторные функции и координация движений со стороны, противоположной тому полушарию мозга, в котором возникло нарушение. Проявляет себя лобная атаксия в виде неустойчивости тела на поворота, при наклонах или разворотах туловища. Человек фактически не имеет возможности передвигаться без опоры на какие-либо предметы. Ко всему прочему нарушаются и другие функции нервной системы, пропадает обоняние, деградирует психика (появляется хватательный рефлекс).

Симптомы сенситивной атаксии отражаются на походке человека, когда при ходьбе он сильно увеличивает амплитуду размаха ноги, и идет, разбрасывая ноги в стороны. При положении «стоя» с сомкнутыми ногами и закрытыми глазами туловище человека начинает пошатывать в разные стороны.

При лабиринтной атаксии появляется горизонтальный нистагм (постоянное учащенное движение глазами из стороны в сторону), головокружение и многие симптомы, характерные для нарушения работы вестибулярного анализатора .

Причины атаксии , если не имеют генетического происхождения (или других аномалий развития организма), то связанны с рядом перенесенных или находящихся в процессе развития заболеваний, с недостатком витаминов, с травмами, с интоксикациями организма лекарственными препаратами или химическими вредными веществами, с инфекциями, с новообразованиями, расположенными в таких местах, где они препятствуют отлаженной работе нервной системы, инсультом, с гипертермией (или солнечным ударом).

Причиной мозжечковой атаксии могут стать опухоли, рассеянный склероз , токсические воздействия и авитаминозы .

Причиной лобной атаксии могут оказаться травмы, опухоли, воспалительные процессы.

Причиной сенситивной атаксии чаще всего оказываются травмы или опухоли спинного мозга и его ответвлений, недостаток витамина В12.

Причиной лабиринтной атаксии становятся хронические заболевания уха, энцефалиты, болезнь Меньера, рассеянный склероз.

Лечение атаксии – это упорный труд заболевшего человека и правильная терапия врача – невролога. Проводят терапию препаратами антихолинэстеразы, церебролизином, АТФ, витаминотерапию препаратами содержащими группу В. Порой назначают средства для коррекции иммунитета . Как правило, лечат не саму атаксию, а заболевания, способствующие ее развитию.

Если причиной атаксии является операбельная опухоль или операбельная аневризма, то проводят хирургическое лечение с удалением травмирующего фактора.

Большую роль в лечении атаксии играют специальные комплексы упражнений, направленные на тренировку координации движений, лыжные прогулки, скандинавская ходьба.

Прогноз лечения атаксии зависит от того, является ли атаксия наследственным или аномальным явлением, и какими конкретно заболеваниями она спровоцирована.

Проба Ромберга — применяется для выявления статической атаксии — стопы сдвинуты и глаза закрыты, при наличии атаксии пошатывается или падает.

Усложненная поза Ромберга — стопы на одной линии, одна впереди другой, пальцы одной ноги касаются пятки другой, затем положение ног меняется.

Для выявления динамической атаксии применяют:

Пальце-носовая проба, Коленно-пяточная проба, проба на диадохокинез — при его наличии наблюдается отставание одной кисти и неловкость движений.

Для выявления гиперметрии — чрезмерности движений — применяют пробы:

Проба Шильдера — рука поднимается вверх, а затем останавливается на горизонтальном уровне, при наличии гиперметрии рука на стороне поражения опускается ниже.

Проба Стюарта-Холмса — больной сгибает руку в локте, а врач препятствует и внезапно опускает. При гиперметрии рука ударяет в грудь — СМ «обратного толчка».

Пронаторная проба — вытянутые ладонями кверху руки удерживают так. На стороне пораженного полушария мозжечка кисть пронируется сильнее.

для выявления асинергии — нарушения координации в работе мышц-антагонистов — пробы Бабинского:

Верхняя проба — положение вертикальное, стопы сдвинуты, голова запрокинута, тело кзади отклонено. В норме расслабляется пресс и сгибаются колени. При поражении мозжечка падает назад.

Нижняя проба — лежа со скрещенными на груди руками предлагают сесть. При наличии асинегрии ноги поднимаются, а туловище поднять не может.

При расстройстве координации возникает атаксия.

Статическая — нарушение равновесия при стоянии и динамическую — расстройство координации при движении.

Виды атаксии в зависимости от локализации поражения:

Заднестолбовая / сенсетивная — поражены задние столбы С/М, усиливаются при выключении зрения и уменьшается при его контроле. Сочетается с нарушением глубокой чув-ти и гипотонией мышц.

Мозжечковая атаксия — при нарушении f(x) мозжечка или его связей с другими отделами ЦНС. Повреждение червя мозжечка — атаксия туловища; полушарий — конечностей на стороне поражения; мышечно-суставное чувство сохраняется, контроль зрения роли не играет. Так же при поражении мозжечка м/б: дисметрия, адиадохокинез, асинергия, интенционное дрожание, гипотония мышц, скандированая речь.

Лобная атаксия — поражения фронто-понто-церебелярной системы и проявляется на стороне, противоположной очагу.

Повышение тонуса мышц по пластическому типу и СМ поражения лобной доли: судорожный поворот глаз и головы в противоположную поврежденному полушарию сторону, парез или паралич взора, моторная афазия, моторная апраксия, лобная психика — неряшливость, неопрятность.

Вестибулярная атаксия — поражение лабиринта, вестибулярных ядер, сочетается с г/кружением. нистагмом, понижение слуха, шум в ухе, при движении и в позе Ромберга отклоняется в сторону п судорожного поворота глаз и головы в противоположную поврежденному полушарию сторону), парез или паралич взора, СМ орального автоматизма (Хоботковый, Астватацурова, сосательный), хватательные рефлексы Янишевского, моторная афазия, моторная апраксия, лобная психика — неряшливость, неопрятность, поражения.

______________________________________________________

35. Гиперкинезы, их виды, патогенез. Гиперкинезы — непроизвольные избыточные движения, при их исследовании отмечают характер, локализацию, темп, разнообразие или стереотипность, постоянство, степень выраженности, исчезает ли во сне, от чего усиливается. Гиперкинетико-гипотонический синдром (поражение экстрапирамидной системы) . Разв-ся п/поражении полосатого тела — повреждение ингибирующих нейронов неостриатума, волокна которых идут к бледному шару и черному веществу. Т.е. имеется нарушение нейрональных систем высшего порядка, что приводит к избыточному возбуждению нейронов нижележащих систем. В рез-те — гиперкинезы различных типов. Атетоз (перинатальное повреждение полосатого тела) — непроизвольные медленные, червеобразные движения с переразгибанием дистальных частей конечностей. Нерегулярное, спастическое повышение мышечного напряжения в агонистах и антагонистах — позы и движения довольно эксцентричны. Произвольные движения нарушены. Может распространяться на лицо, язык, спастические взрывы смеха или плача. Атетоз может сочетаться с контралатеральным парезом, м/б 2сторонним. Лицевой параспазм (Локализованный спазм) – тонические симметричные сокращения лицевых мышц рта, щек, шеи, языка, глаз. Может быть блефароспазм – изолированное сокращение круговых мышц глаз с клоническими судорогами мышц языка, рта. Возникает иногда во время разговора, еды, улыбки. Усиливается при волнении, ярком освещении. Исчезает во сне. Хореический гиперкинез — к ороткие, быстрые, непроизвольные подергивания, беспорядочно развивающимися, в мышцах и вызывающими различные движения, напоминающие произвольные. С дистальных отделов на проксимальные. Гримасы. Снижается тонус мышц. Медленное развитие — при хорее Гентингтона и малой хорее, вторичное при других заболеваниях мозга (энцефалит, отравление окисью углерода, сосудистые заболевания). Поражается полосатое тело. Может быть хореоатетоз — сочетание. Спастическая кривошея — тоническое расстройство, спастические сокращения мышц шейной области, приводящие к медленным, непроизвольным поворотам и наклонам головы. Больные часто рукой поддерживают голову (компенсируют гиперкинез). ГКСосцевидная мышца часто вовлекаются в процесс и трапециевидная. Поражаются скорлупа и центромедианное ядро таламуса, а также другие экстрапирамидные ядра (бледный шар, черное вещество и др.). Это ранний СМ энцефалита, хореи Гентингтона, гепатоцеребральной дистрофии. Торсионная дистония — пассивные вращательные движения туловища и проксимальных сегментов конечностей. Болезнь может быть симптоматической (родовая травма, желтуха, энцефалит, ранняя хорея Гентингтона, болезнь Галлервордена-Шпатца, гепатоцеребральная дистрофия). Или идиопатической. Баллистический синдром протекает в виде гемибаллизма . Быстрые сокращения проксимальных мышц конечностей вращающего характера. Движение очень мощное с сокращением крупных мышц. Причина — поражения субталамического ядра Льюиса и его связей с латеральным сегментом бледного шара. Развивается на стороне, контралатеральной поражению. Миоклонические подергивания обычно указывают на поражение области треугольника Гилльена – Молларе: красное ядро, нижняя олива, зубчатое ядро мозжечка. Это быстрые, обычно беспорядочные сокращения различных мышечных групп. Тики – быстрые непроизвольные сокращения мышц (наиболее часто круговой мышцы глаза и других мышц лица).

Гиперкинезы предположительно развиваются в результате утраты ингибирующего действия полосатого тела на нижележащие системы нейронов (бледый шар, черное вещество). Патологические импульсы идут в таламус, в двигательную область коры и затем по эфферентным кортикальным нейронам. У пожилых больных с церебральным атеросклерозом нередко можно встретить признаки паркинсоноподобных нарушений или гиперкинезов, особенно тремор, тенденцию к повторению слов и фраз, конечных слогов слов (логоклония) и движений (поликинезия). Может быть наклонность к псевдоспонтанным движениям, но истинные хореиформные или атетоидные движения сравнительно редки. В большинстве случаев симптомы обусловлены милиарными и несколько большими некротическими повреждениями полосатого тела и бледного шара, которые обнаруживаются в виде рубцов и очень малых кист. Это состояние известно как лакунарный статус. Тенденция к повторению и логоклонии считается обусловленной подобными поражениями хвостатого ядра, а тремор – скорлупы. Автоматизированные действия – сложные двигательные акты и другие последовательные действия, протекающие без контроля сознания. Возникают при полушарных очагах, разрушающих связи коры с базальными ядрами при сохранности их связи с мозговым стволом; проявляются в одноименных с очагом конечностях. При а кинетико-ригидном СН происходит утрата меланинсодержащих нейронов черного вещества. Поражение при болезни Паркинсона обычно двустороннее. При односторонней утрате клеток клинические признаки наблюдаются на противоположной стороне тела. Может наблюдаться пассивный тремор , малой частотой (4-8 движений в секунду), ритмичен и является результатом взаимодействия агонистов и антагонистов (антагонистический тремор), прекращается во время целенаправленных движений. Постуральный тремор принято считать результатом действия двух факторов: облегчающего эффекта синхронизирующих кортико-спинальных путей и утраты ингибирующего, десинхронизирующего влияния стрионигрального комплекса. Стереотаксические операции коагуляции медиальной части бледного шара, паллидоталамических волокон или дентатоталамических волокон и их терминального таламического ядра показаны части больных.

Атаксия — это тяжелое нервно-мышечное заболевание, проявляющееся нарушением нормальной двигательной способности конечностей, что обусловлено рассогласованностью в работе разных групп мышц, при полном или частичном сохранении силы.

Человек может сохранять способность ходить или что-нибудь делать, однако это сопряжено с большими трудностями. Движения становятся неловкими, хаотичными и плохо поддаются контролю. При этом заболевании также могут страдать и другие функции тела, например, наблюдаться проблемы с глотанием, синхронным движением глаз, нарушаться мелкая моторика конечностей. Различают статическую и динамическую атаксию. Статическая атаксия — нарушение равновесия в положении стоя, динамическая атаксия — нарушение координации при движении.

Причин, по которым может произойти развитие атаксии достаточно много. Обычно этому предшествуют другие тяжелые заболевания, среди них самую большую опасность переставляют:

- Случаи рассеянного склероза;

- Опухолевые поражения мозга любой этиологии;

- Гидроцефалия;

- Патологии развития черепа;

- Травмы головы разной тяжести;

- Поражения спинной части мозга;

- Нервные заболевания;

- Гипотиреоз;

- Заболевания уха;

- Недостаток витамина B 12 в организме;

- Отравления химическими веществами и лекарственными препаратами;

- Хронический ;

- Генетические патологии.

Заболевание бывает наследственным и приобретенным. К наследственным формам относят семейную атаксию Фридрейха, мозжечковую атаксию Пьера-Мари, синдром Луи-Бар. Все остальные случаи имеют отношение к заболеваниям, а не к генетике.

Атаксия характеризуется многочисленными проявлениями. По характеру изменений их разделяют на статическую, динамическую, и статодинамическую. В первом случае (Статическая атаксия) у больного имеются проблемы с равновесием, во втором (Динамическая атаксия) — наблюдается разрозненность и хаотичность движений, в третьем (Статодинамическая атаксия) — присутствуют оба признака.

При разных типах атаксии поражаются разные участки мозга. Потому принято еще одно разделение по этому признаку. Атаксия может быть сенситивная, мозжечковая, вестибулярная и корковая .

Симптомы при атаксииСенситивная атаксия характеризуется следующими признаками:

- Штампирующей походкой;

- Общей неустойчивостью;

- Усилением нарушений без визуального контроля.

При мозжечковой атаксии заметны следующие изменения:

- Нарушается походка и нормальная устойчивость;

- Расстраивается речь, и изменяется почерк;

- Может наблюдаться нистагм и интенционный тремор;

- Развивается мышечная гипотония.

Для вестибулярной атаксии свойственны такие симптомы:

- Шаткость походки;

- Горизонтальный нистагм;

- , ;

- Усугубление состояния при резких поворотах головы.

Корковая атаксия известна такими проявлениями:

- Сильными нарушениями координации движений;

- Проблемами со слухом и обонянием;

- Нарушением памяти;

- Велика вероятность психических отклонений и галлюцинаций.

Любой из этих симптомов является отклонением от нормы и служит сигналом немедленного обращения за медицинской помощью.

Диагностика атаксииДля установления диагноза используют данные анамнеза, проводят общий осмотр пациента,

проводят всевозможные исследования. Учитывают такие показатели, как время появления недомогания, перенесенные ранее заболевания, наследственную предрасположенность к атаксии. При осмотре проверяют на соответствие норме, тонус мышц, слух, зрение, проводят тесты на координацию, оценивают рефлексы.

Лабораторные исследования состоят из следующих процедур:

- Анализ мочи и крови;

- Электроэнцефалография;

- Спинномозговая пункция;

- МРТ;

- Электронейромиография;

- Биохимический скрининг;

- Генетический тест.

Окончательный диагноз ставится на основании всех полученных в ходе обследования данных.

Лечение атаксииАтаксия полностью не излечима. Терапия зависит от причин, вызвавших заболевание. Практически полностью поддаются коррекции случаи, обусловленные опухолями, скачками давления, сильным отравлением. При устранении причин удается добиться хороших результатов.

В остальных вариантах все сводится к симптоматическому лечению, укреплению организма, стимуляции иммунитета, для того, что бы как можно дольше продлить двигательную активность больного.

Для продления контроля над координацией движений, укрепления мышц и поднятия жизненного тонуса назначают специальный комплекс упражнений и постоянные физические упражнения. Это помогает улучшить самочувствие больного и затормозить развитие патологии. Применяют при необходимости и курсы лечебного массажа, плазмаферез.

Для удобства передвижения пациентам, страдающим атаксией, рекомендовано использование ортопедических приспособлений, таких, например, как трости, ходунки и д. р.

Из лекарственных средств используют:

- Янтарную кислоту,

- Витамин E;

- Иммуномодуляторы;

- Ноотропные препараты;

- Препараты для стабилизации давления;

- Антибиотики;

- Гормональные препараты.

Раннее диагностирование болезни и правильно подобранная врачом терапия позволяют на время продлить социальную и физическую активность больного. Если ничего не делать — прогноз будет самый неутешительный.

Следует напомнить, что все рекомендации являются советами, а не указаниями по лечению, так как каждый случай уникален в своём роде и без нужных анализов и рекомендаций врача вряд ли помогут окончательно победить эту хворь.

Так что лечитесь, но не сильно углубляйтесь в самолечение.

Выздоравливайте!

Атаксия — это сбои моторики, при которых человек не может координировать движения нормально. У больных наблюдается некоторое понижение силы конечностей, им сложно сохранять равновесие стоя или во время передвижения. Со стороны движения кажутся неловкими, человек не может делать их точно, преемственность, последовательность нарушаются.

Атаксия: как это?

Атаксия — это заболевание, связанное с невозможностью точно контролировать движения. В норме координация реализована через активность мышечных структур: синергистов, антагонистов. Для нормальной последовательности сокращений координационная система имеет три механизма контроля: через мозжечок, рецепторы и импульсы вестибулярного аппарата. Мозжечок — это центральный орган, его связи, системы наиболее важны для корректной координации. Рецепторы необходимы, чтобы оценивать, насколько растянуты мышцы, сумки суставов, сухожилия. Через рецепторы в каждый момент времени информация о состоянии тканей поступает в координирующий центр. Наконец, импульсы необходимы, чтобы оценивать положение организма в пространства.

Атаксия — это патологическое состояние, при котором нарушается работа одного из трех пунктов или нескольких сразу. Классификация случаев основана на оценке работоспособности разных элементов системы координации.

Что есть?

Основные виды болезни:

- сенситивная;

- вестибулярная;

- мозжечковая;

- корковая.

Возможна наследственная атаксия. Это заболевания Фридрейха, Пьера-Мари, Луи-Бара.

Откуда пришла беда?

Причины атаксии — различные ушибы и удары, травмы черепа, мозга. Возможно нарушение способности координировать движения, если в мозговых полостях скапливается жидкость, если есть порок развития мозга либо черепной коробки, а также нарушение кровотока. Атаксия может появиться на фоне энцефалита или паралича, онкологического заболевания или абсцесса. Если в детском возрасте пациент страдает от эпилепсии, риск развития атаксии оценивается как выше среднего.

О типах подробнее

Синдром атаксии сенситивного типа может наблюдаться, если нарушена целостность, функциональность периферических узлов или заднего мозгового ствола, теменного мозгового участка, задних нервов и бугра, ответственного за зрение.

Мозжечковая форма наблюдается, если нарушено здоровье, целостность червя этого органа, ножек, полушарий. Чаще такое наблюдается на фоне склеротических процессов, энцефалита.

Вестибулярный вид атаксии наблюдается, если нарушена работа, целостность вестибулярного аппарата (любого из его частей). Могут пострадать мозговые стволовые ядра, корки в височной мозговой части, лабиринт мозга или нерв, ответственный за работу системы.

Корковая форма возможна, когда нарушается работа лобной мозговой доли.

Наследственная атаксия может передаваться одним из двух механизмов: аутосомно-рецессивный, аутосомно-доминантный.

Как заметить?

Симптомы атаксии зависят от формы заболевания. В частности, при сенситивной страдают ноги, в первую очередь — мышцы, суставы. Пациент теряет устойчивость, при ходьбе излишне сгибает ноги, ощущает себя так, словно идет по вате. Рефлекторно такой человек постоянно смотрит под ноги во время движения, чтобы компенсировать нехватку активности двигательного аппарата. Если закрыть глаза, симптомы станут более выраженными. Если поражение мозговых участков очень тяжелое, больной теряет способность двигаться в принципе.

Симптомы мозжечковой атаксии включают шаткость во время ходьбы, неоправданно широкое расставление ног и размашистые движения. Больной неловок, а при ходьбе заваливается на одну сторону — это показывает, какое именно полушарие мозжечка пострадало. Проблемы с координацией не зависят от зрительного контроля ситуации, симптоматика в равной степени сохраняется, если глаза открыты и закрыты. Пациент медленно говорит, размашисто пишет. Снижается тонус мышц, нарушаются рефлексы сухожилий.

Проявления: какие еще возможны?

Если развивается вестибулярная форма, ее можно заметить по частым позывам к тошноте и рвоте. У больного кружится голова, это ощущение становится сильнее, если повернуть голову, даже при плавном движении.

Корковая атаксия выражает себя неустойчивостью при движении, наиболее выраженной при поворотах, нарушениями восприятия запахов, а также психическими отклонениями. У больного пропадает хватательный рефлекс.

Наследственные формы

Атаксия Пьера-Мари по своим проявлениям близка к мозжечковой. Чаще первые проявления болезни наблюдаются в возрасте около 35 лет — нарушается походка, наблюдаются сложности с мимикой. Больному тяжело двигать руками и говорить, повышаются рефлексы сухожилий, а сила мышц нижних конечностей ослабевает. Возможны непроизвольные кратковременные судороги. Падает зрение, ухудшается интеллект. Многие страдают от депрессии.

Заболевание Фридрейха сопровождается нарушением работоспособности систем Голля, Кларка, спинальных. Походка становится неуклюжей, человек двигается неуверенно, размашисто, при этом ноги расставлены неоправданно широко. Больной отклоняется от центра в разные стороны. Постепенно страдает мимика, ухудшается речь, понижаются рефлексы определенных групп сухожилий, слабеет слух. Если заболевание протекает тяжело, меняется скелет, страдает сердце.

Синдром Луи-Бара обычно появляется у детей. Заболеванию свойственна высокая скорость прогресса, и к десятилетнему возрасту пациент уже не может передвигаться. Нарушается работа нервов черепа, интеллект отстает, снижается иммунитет. Больным этим синдромом свойственны частые бронхиты, пневмония, насморк.

Как уточнить состояние?

Предполагая мозжечковую атаксию, вестибулярную или любую другую из описанных выше, необходимо обратиться к доктору за полноценной диагностикой. Только после формулировки окончательного диагноза можно выбирать программу лечения.

При подозрении на атаксию пациента направляют на МРТ для оценки состояния головного мозга, электроэнцефалографию и электромиографию. При подозрении на наследственную форму необходима диагностика ДНК. По итогам косвенного анализа такого типа врачи выявляют, как высока вероятность наследования патогена внутри семьи. Также больному назначают МРТ ангиографию. Если есть мозговые опухоли, именно этот способ помогает определить их максимально точно.

Чтобы выявить наследственную, статическую, мозжечковую атаксию и любую другую форму, делают ряд дополнительных исследований. Больного осматривают офтальмолог, невропатолог, психиатр. В лабораторных анализах удается выявить проблемы обмена веществ.

Как бороться?

Лечение атаксии возможно только в условиях клиники. Самостоятельно справиться с этой болезнью нельзя — не играет роли, в какой форме и по какому типу развивается нарушение. Контроль за лечением возлагается на невролога. Основная идея терапевтического курса — устранение той болезни, которая привела к атаксии. Если это новообразование, его удаляют, кровоизлияние — устраняют поврежденные ткани. В некоторых случаях показано изъятие абсцесса и стабилизация давления в кровеносной системе, понижение показателей давления в ямке черепа сзади.

Лечение атаксии предполагает практику гимнастических упражнений, комплекс которых разрабатывают, исходя из состояния пациента. Основная задача гимнастики — укрепить мышечные ткани и ослабить проблемы с координацией. Больному выписывают общеукрепляющие средства, витамины, АТФ.

Как лечить атаксию при синдроме Луи-Бара? Кроме описанных выше мер, больному показаны препараты для устранения иммунодефицита. Назначают курсом иммуноглобулин. При болезни Фридрейха показаны медикаменты, позволяющие корректировать работоспособность митохондрий.

А если не лечить?

При атаксии человек не может нормально двигаться, поэтому прогресс патологии становится поводом присвоения статуса инвалида. Есть риск летального исхода. При атаксии пациенты страдают от тремора рук, сильно и часто кружится голова, невозможно самостоятельно двигаться, глотать, нарушается возможность дефекации. Со временем наблюдается недостаточность работы дыхательной системы, сердца в хронической форме, снижается иммунный статус. Больному характерны частые инфекции.

Явные осложнения наблюдаются не в 100 % случаев. Если четко следовать рекомендациям доктора и употреблять выписанные специалистом медикаменты, принимать меры для корректировки признаков болезни, качество жизни останется на прежнем уровне. Пациенты, проходящие адекватную терапию, доживают до преклонных лет.

Опасности и вероятность заболеть

Преимущественный процент больных — лица, предрасположенные к атаксии в силу генетического фактора. С высокой долей вероятности понадобится лечение атаксии (мозжечковой, сенситивной или другого типа) лицам, перенесшим инфицирование мозга, страдающим эпилепсией и злокачественными новообразованиями. Выше вероятность атаксии при наличии пороков развития черепной коробки, мозга, а также проблемах кровотока.

Чтобы минимизировать рождение страдающих атаксией, при плохой наследственности необходимо очень ответственно подходить к вопросу продолжения рода. В ряде случаев врач может порекомендовать в принципе воздержаться от рождения детей. Это особенно актуально, если уже есть дети с атаксией, обусловленной генетикой.

Профилактика атаксии предполагает отказ от браков между близкими родственниками, терапию любых инфекционных очагов и контроль давления, а также соблюдение нормального распорядка дня, правильное питание. Следует избегать разновидностей спорта, занятие которыми сопряжено с риском ЧМТ.

Мозжечковая форма: особенности

При этой форме болезни пациент не может координировать движения, речь становится скандированной, беспокоит судорожность рук, ног, головы. Заболевание может поразить и ребенка, и взрослого. Для уточнения диагноза необходим физикальный осмотр, инструментальные исследования. Устранить атаксию полностью нельзя. При быстром развитии болезни прогноз отрицательный. Исключение — мозжечковая атаксия, объясняющаяся инфекцией.

Чаще болезнь выявляется в наследственной форме, намного меньший процент случаев приходится на приобретенную. Спровоцировать мозжечковую атаксию может нехватка витамина В12, ЧМТ, новообразование, вирус или инфекция, склероз, ДЦП и сходные патологические состояния, инсульт, отравление ядами, металлами. Из статистки известно, что приобретенная форма чаще наблюдается после инсульта или травмы. Наследственная может объясняться генной мутацией. В настоящее время нет подробного объяснения причин процессов.

Типы и формы: мозжечковая

Наследственная болезнь может быть врожденный и не склонной к прогрессу, аутосомно-рецессивной и рецессивной, при которой недостаточность мозжечка постепенно прогрессирует. Выделяют форму Баттена, врожденную форму, при которой развитие ребенка замедляется, но в будущем пациенту удается адаптироваться. Поздний формат мозжечковой атаксии — заболевание Пьера-Мари. Преимущественно диагностируется в возрасте 25 лет и старше.

Мозжечковая атаксия бывает острая (на фоне вирусной инвазии, инфицирования), подострая, спровоцированная новообразованием, склерозом, хроническая, склонная к прогрессу, и пароксизмально-эпизодическая. Для уточнения, с какой формой необходимо бороться в конкретном случае, врач назначает анализы и исследования.

Специфика проявления мозжечковой формы

Клиническая картина склонной к прогрессу формы болезни специфична, поэтому установить точный диагноз обычно легко. Предположить болезнь можно, исходя из общей симптоматики, поведения больного, принимаемым им позам. При наблюдении человека создается ощущение, что он пытается балансировать, для чего раскидывает руки в стороны. Больной стремится избегать поворотов туловищем, головой, произвольно падает от легкого толчка в момент попытки сдвинуть ноги, и даже не осознает этого. Конечности напряжены, походка сходна со свойственной пьяному, тело выпрямлено и откинуто назад.

По мере прогресса мозжечковая атаксия приводит к неспособности корректировать движения. Невозможно коснуться кончика носа. Меняется почек, речь, лицо похоже на маску, мышцы все время в тонусе, болит спина, шея, ноги и руки. Возможна судорожность, нистагм, косоглазие. У некоторых пациентов слабеет зрение, слух, становится сложно глотать.

Мозжечковая форма: врожденная

Заподозрить заболевание у ребенка можно, если усилия, прикладываемые малышом к совершению движений, несоразмерны с действием. Больной неустойчив, развитие замедленное, ползать и ходить он начинает позже сверстников. Наблюдается нистагм, слова выговариваются по слогам, четко ограниченны друг от друга. Замедлено развитие речи, психики.

Перечисленные симптомы могут указывать не только на мозжечковую атаксию, но и некоторые иные патологические состояния, связанные с работой мозга. Для уточнения диагноза необходимо показать ребенка доктору.

Что делать?

При мозжечковой атаксии основная задача лечения — замедлить негативные процессы. Форма Фридрейха, как и другие врожденные, не лечится. Применение радикальных, консервативных подходов помогает сохранить качество жизни пациента максимально долго. Назначают медикаменты, родственников обучают правилам ухода за нуждающимся.

Лечение атаксии предполагает употребление ноотропов, стимуляторов кровотока в мозге, средств от судорог, веществ, понижающих тонус мышц, миорелаксантов и бетагестиновых препаратов.

Больному показан массаж, гимнастика, терапия трудом, физиотерапия, логопедические занятия, психотерапия. Врач порекомендует, какие предметы помогут адаптироваться к жизни — трости, кровати, иные бытовые вещи.

Четкое следование врачебным рекомендациям помогает замедлить прогресс состояния, но полностью избавиться от врожденной мозжечковой атаксии невозможно. Прогноз определяется причинами патологического состояния, формой проявления, возрастом пациента, показателями жизнедеятельности организма.

Атаксия лобной доли — PubMed

Точная анатомия и физиология ходьбы человека остаются малоизученными. Лобные доли кажутся решающими и, на основании клинических наблюдений, способствуют контролю движения туловища, постуральных реакциях и поддержанию равновесия и передвижения. Об этой сложности свидетельствует богатый репертуар лобных нарушений походки. При заболеваниях лобных долей встречаются вариабельные комбинации дисбаланса с широкой опорой, повышенным раскачиванием тела и падениями, потерей контроля над движением туловища, нарушением опорно-двигательного аппарата с нарушением зажигания походки, неуверенностью при старте, шарканьем и замерзанием.Кроме того, характер походки может изменяться по мере прогрессирования лобной болезни. Медленная ходьба, отсутствие атаксии пяточно-голени или верхних конечностей, дизартрия или нистагм отличает широкую стойку от атаксии походки мозжечка. Живое выражение лица, нормальные произвольные движения верхних конечностей, признаки верхних мотонейронов и отсутствие тремора покоя отличают гипокинетические элементы от болезни Паркинсона. Плохая подвижность туловища, нарушение осанки и падения после малейшего возмущения в конечном итоге делают невозможным ходьбу, даже если простые движения ног все еще возможны в положении сидя или лежа.Одна или несколько из этих особенностей обычно преобладают при начальных проявлениях синдрома фронтальной походки. Соответственно, существуют значительные различия в способах проявления и эволюции нарушений фронтальной походки. Синдром походки сопровождается лобными моторными и когнитивными изменениями, которые могут быть незаметными или затмеваемыми нарушением походки. Эта сложность клинической картины объясняет множество описаний от «лобной атаксии» до «апраксии походки». Как предполагалось в первоначальных описаниях лобной атаксии, спектр нарушений походки, вероятно, связан с повреждением лобной коры и ее связей с подкорковыми структурами, включая базальные ганглии, мозжечок и ствол мозга.

Атаксия лобной доли — PubMed

Фон: Нарушения походки часто возникают в результате нарушений, присущих мозжечку. Трудности походки, возникающие в результате заболевания лобной доли, встречаются реже, но хорошо распознаются. Патофизиологический механизм этого типа атаксии до конца не изучен. Одно многообещающее объяснение предполагает вовлечение лобно-понто-мозжечкового тракта (пучок Арнольда).Этот тракт берет начало в лобной доле в области 10 Бродмана и несет информацию о предполагаемом движении к контралатеральному мозжечку через понтоцеребеллярную ножку. Обрыв этого тракта лишает мозжечок этой информации, таким образом нарушая координацию и движение.

Методы: Пациент описан с большим двусторонним поражением медиально-орбитальной области лобной доли, прогрессирующим нарушением походки и дизартрией.Поражение определяется с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с использованием 18-фтордезоксиглюкозы. Кистозный компонент поражения дренирован хирургическим путем.

Полученные результаты: ПЭТ-сканирование с использованием 18-фтордезоксиглюкозы показало нормальную скорость метаболизма в стволе мозга, снижение метаболизма в талмусе на 10-15% и симметричное снижение только на 15% в мозжечке с обеих сторон.МРТ мозжечка не показала значительной атрофии. У пациентки улучшилась речь, но после хирургического дренирования и частичного удаления кистозного поражения лобной доли изменение походки было минимальным.