Социальная адаптация и ее виды

Социальная адаптация: что это?

Определение 1

Социальная адаптация выступает в качестве одного из значимых объектов социологической науки. Исследователи определяют социальную адаптацию как особый процесс, который оказывает влияние на приспособление отдельной личности или более широкой социальной группы к новым условиям, или же к условиям, которые претерпевают постоянные изменения по различным параметрам (экономическим, политическим, социальным, духовным и иным). Иными словами, социальная адаптация – это результат приспособления человека к социальной группе или обществу, в котором он существует или планирует реализовывать свою жизнедеятельность.

От адаптационного процесса человека напрямую зависит возможность его самореализации, выявления и раскрытия творческого потенциала. Адаптируясь, человек вступает в совершенно новые социальные связи, и если они достаточно крепки, то и цели, которые ставит перед собой личность, адаптируясь, будут реализовываться более успешно. Тем не менее, адаптация – это не только привыкание и общение: это более глубокий процесс. Он предполагает оценку своих способностей, соотнесение возможности удовлетворения потребностей с теми ресурсами, которыми располагает общество.

Человек зависит не только от людей и социальных институтов, которые окружают его: он также зависит и от существующих в обществе установленных норм и законов. Попадая в новую среду, он обязан исполнять их, даже если они расходятся с его мировоззрением и пониманием ситуации. Только в этом случае он будет «своим», не будет отвергнут обществом. Особо это важно в том случае, если человек в течение долгого времени стремился стать частью какой-либо общности, и, попав в нее, негласно должен быть согласен с ее установками, ценностями и нормами.

Замечание 1

Адаптация – это непрерывный процесс. Он касается человека даже тогда, когда тот не планирует изменить место своего жительства, работы. Окружающие условия постоянно меняются, на первое место выходит технический прогресс и его особенности. Все это заставляет человека приспосабливаться, чтобы быть полноценным участником социальных, политических, экономических и иных отношений. В связи с этим человек сталкивается с несколькими проблемами. Во-первых, каким образом определить свое предназначение, и во-вторых, как найти смысл жизни, если действительность постоянно предлагает новые условия.

Окружающие условия постоянно меняются, на первое место выходит технический прогресс и его особенности. Все это заставляет человека приспосабливаться, чтобы быть полноценным участником социальных, политических, экономических и иных отношений. В связи с этим человек сталкивается с несколькими проблемами. Во-первых, каким образом определить свое предназначение, и во-вторых, как найти смысл жизни, если действительность постоянно предлагает новые условия.

Виды социальной адаптации

Определение 2

Социальная адаптация – это особый процесс, который отличается управляемостью как извне, так и самим человеком, которому необходимо адаптироваться к новым условиям. По сути, самоуправление – основа социальной адаптации, ведь только сам человек может осознать важность своей адаптации и найти оптимальные пути восприятия новых условий, при этом не нарушая установленные социальные нормы.

Существует несколько основных видов социальной адаптации, которые исследователи подразделяют по определенному набору признаков. Безусловно, стоит сразу уточнить, что социальная адаптация является наиболее доминирующим видом, но мы хотели бы уточнить значение каждой:

Управленческая адаптация, или как ее еще называют «организационная» — она подразумевает, что без управления никакая социальная система не может существовать и выполнять свои функции. В этой связи, благодаря управленческой адаптации, руководство может предоставить человеку наиболее благоприятные условия, а также создать предпосылки для дальнейшего развития человеческой личности, обеспечивать его профессиональную и повседневную жизнедеятельность.

Экономическая адаптация – это процесс, который сложился во время усвоения новых социальных и экономических норм и принципов, которыми располагает общество. Это адаптирование к условиям труда, заработной платы, социальным выплатам, пенсиям, а также к условиям социального страхования, которые предоставляют человеку новые общества.

Педагогическая адаптация представляет собой процесс приспособления к системе образования, ее стандартам и нормам. Воспитание играет очень важную роль в жизни человека, поскольку образование и воспитание – непрерывны. Человек оканчивает школу, университет, но по-прежнему продолжает обучаться, что дает ему возможность совершенствоваться и в негласном порядке адаптироваться к новым условиям.

Функции социальной адаптации

Социальная адаптация выполняет ряд особых функций. Во-первых, это мобилизующая, которая заключается в принятии отдельных элементов, как и в социальном, так и в психологическом освоении ценностной системы. Вторая функция – это стимулирующая. Потребность в принятии новых норм и ценностей, стать «своим» в новой социальной группе в определенном смысле стимулирует человека совершенствоваться, изучать что-то новое, воспринимать совершенно новые, несвойственные ему формы жизнедеятельности.

По сути, процесс адаптации способствует развитию индивида, его процветанию, воспроизводству новых ценностей и вступлению в совершенно новую стадию социальной среды. Цель адаптации, как отмечают исследователи – это развитие личности в новых социально-политических, экономических и культурных условиях. Это, в свою очередь, означает рост потребностей, их выход из категории «базовые» в категорию «возвышенные». А этот процесс, в свою очередь, ведет к повышению уровня образования и культуры. По этой причине функционирование социальной адаптации представляется исследователями как преимущественно положительный процесс. Но стоит сделать оговорку о том, что успех можно констатировать лишь в том случае, если внешние требования общества совпадают с внутренними возможностями личностями, ее готовностью отказаться от некоторых своих базовых установок ради процветания как собственного, так и общественного.

Социальная адаптация человека и ее значение для жизни в обществе

Человек – практически идеальный пример того, как можно приспосабливаться к различным средам климата, флоры и фауны. Достаточно посмотреть насколько отличаются условия, в которых живут люди в разных уголках планеты: ни постоянный холод, ни изнуряющая жара не стали помехой. Но наша среда обитания не ограничивается климатическими особенностями.

Несмотря на высокие адаптивные возможности, нестабильность и динамичность современного мира, требуют повышенной мобильности. Социальная адаптация человека – актуальная проблема рискогенного общества, от которой зависит эмоциональный и психологический комфорт индивидуума. Попадая в различные условия существования, человек вынужден постоянно взаимодействовать и принимать на себя разные социальные роли.

Это понятие означает сложный и непрерывный процесс приспособления (на латыни – «аdaptatio») отдельной личности или целых групп к социальной среде, в которой они планируют реализовывать себя. Это могут быть как совершенно новые условия, так и привычные ситуации, которые подверглись изменению под давлением экономических, политических, духовных, идеологических или социальных сил. Кроме того, социализация подразумевает не только активное участие в принятии социально значимых правил, норм и ценностей, но и их последующую передачу другим участникам социальной среды.

Французский социолог и философ Эмиль Дюркгейм говорил о том, что социальная адаптация – своеобразный критерий эволюции общества. Отсутствие норм, расплывчатые правила социума, которые в последующем индивидуум примет – патология общества.

Примечательно, что и само понятие адаптируется исследователями. Хотя социальная адаптация широко изучается (биология, философия, социология) в качестве самостоятельного объекта исследования, единого научного термина, определенных критериев и показателей на сегодняшний день не существует.

Социализация разделяется на два процесса: один затрагивает методы адаптации от рождения до смерти, правила поведения формируется близким кругом окружающей среды (родители, родственники, друзья) – объективный процесс; второй связан с личностными качествами человека, взглядами и убеждениями, без учета возрастных особенностей или положения в обществе – субъективный процесс.

При оценке учитываются взаимодействие многих составляющих:

- объективные социальные условия. Включают в себя социальное происхождение, уровень образования.

- условия среды обитания. К ним относится взаимодействия внутри семьи, в школьном или трудовом коллективе.

- личностные качества. Учитывается пассивность или активность личности в социальной работе, способности к творчеству и таланты.

Также в зависимости от целей исследований могут проводить сравнительный анализ процесса адаптации личности внутри макросреды (общества в целом), микросреды (внутри одной группы), внутриличностная адаптация (комфорт самого индивидуума).

Приспосабливаясь, человек становится участником новых связей — взаимодействия, и если они достаточно устойчивы, то и цели, которые он ставит перед собой, адаптируясь, будут реализовываться более успешно, а его восприимчивость к стрессам будет минимальна.

Личность – не является набором готовых качеств, характеристик и знаний. Процесс формирования происходит под воздействием результатов активной деятельности в различных сферах.

В адаптировании личности к социуму и социальной среде выделяют несколько уровней:

- низкий (дезадаптация). Сложный противоречивый процесс, которому присуща социальная не успешность, сопровождаемая психоэмоциональным напряжением.

- средний. Пассивность вовлечения во взаимодействие с социумом не является причиной психологического напряжения.

Другими словами, человек не проявляет желания адаптироваться в социуме, и при этом не испытывает дискомфорта.

Другими словами, человек не проявляет желания адаптироваться в социуме, и при этом не испытывает дискомфорта. - высокий оптимальный характеризуется высокой социальной успешностью и позитивным психоэмоциональным состоянием.

- избыточно высокий. Социальная успешность на фоне выраженного психологического дискомфорта и напряженности.

Формы и характер адаптации, мотивы и результаты действия личности во многом определяются уровнем развития общества. Сам процесс приспосабливания связан с развитием и изменением функциональных возможностей и навыков, привычек, качеств. Это в конечном итоге это приводит к гармонии личности и окружающей его среды при определенной деятельности.

Для того чтобы, максимально точно проводить оценку социализации человека, используют комплексный подход, разделяя процесс на несколько видов.

Антроповиталистическая адаптация. В нее входят психологическая (выбор механизмов защиты и стратегий) и виталистическая (человек вынужден быстро перестраивать свое поведение в связи с изменениями в своем здоровье)

Деятельностная адаптация. В ее состав входят: информационная, социально-экономическая, профессиональная. Во время информационного приспосабливания человек выбирает специфику отбора информации, источники, а также учиться определять для себя главное. Экономические изменения носят разноплановый характер в структуре массового сознания, и часто становятся причиной дезадаптации населения. В таких условиях особенно четко видны примеры социально-инфантильных личностей, которые не могут найти «себя» в условиях рискогенного общества. Профессиональная адаптация стала одной из актуальных проблем общества по причине миграций, глобализации и роста безработицы. Известно, что профессиональный успех зависит от симбиоза склонностей к определенному виду работ и благоприятных социальных условий (насколько общество заинтересовано в таких услугах.)

Активная социальная адаптацияБиологическая и социальная адаптация человека не тождественны, по той причине, что живой организм, адаптируясь к условиям среды обитания, принимает ее как данность, не пытается ее изменить. Человек, обладающий сознанием, активно взаимодействует со средой, и при личных потребностях, старается изменить ее – активная адаптация.

Человек, обладающий сознанием, активно взаимодействует со средой, и при личных потребностях, старается изменить ее – активная адаптация.

Адаптация занимает большое место в социальной работе, основной посыл которой, восстановление социальных связей и налаживание процесса взаимодействия в макро- и микросредах. Ведь каждый человек, попадая в новые среды и условия, нуждается в защите.

В развитых обществах особое внимание уделяется социализации незащищенных слоев населения: детям (в том числе и детям-сиротам), людям с ограниченными возможностями, пожилым. Одной из приоритетных задач общества является создание таких условий, при которых неудобства и сложности взаимодействия в социуме при определенных неблагоприятных условиях будут минимальны. По уровню развития социальной среды можно дать оценку всему обществу.

Большое разнообразие социальных ролей и активное развитие социума должно было предоставить больше возможностей для «маневра» и вариантов быстрее и легче проходить адаптацию в обществе, однако, по-прежнему, не все успешно справляются с этой задачей. Как считаете, это проблема незаинтересованности общества в целом или не желание отдельных личностей?

25 Основные виды социальной адаптации человека.

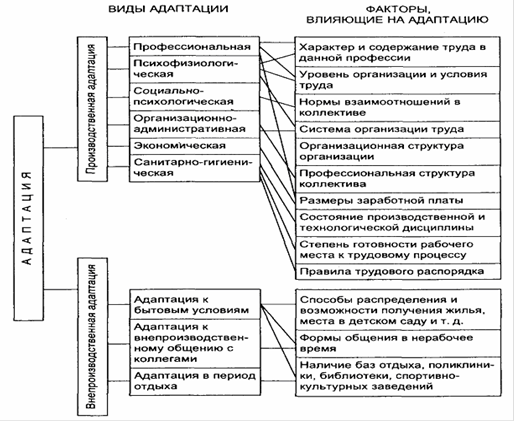

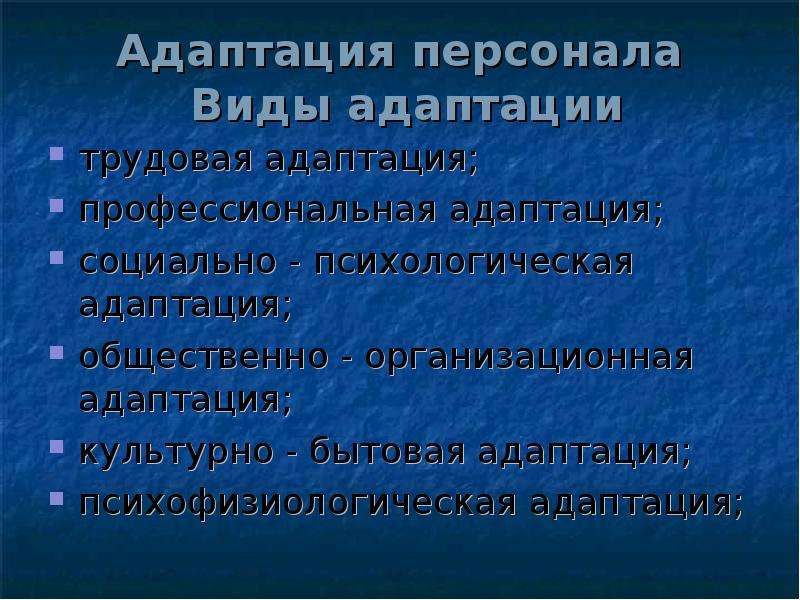

Все виды адаптации взаимосвязаны между собой, но доминирующим здесь является социальная. Полная социальная адаптация человека включает физиологическую, управленческую, экономическую, педагогическую, психологическую и профессиональную адаптацию.

Управленческая (организационная) адаптация. Без управления невозможно предоставить человеку благоприятные условия (на работе, в быту), создать предпосылки для развития его социальной роли, влиять на него, обеспечивать деятельность, отвечающую интересам общества и личности.

Социальная

адаптация — процесс управляемый.

Управление им может осуществляться не

только в русле воздействия социальных

институтов на личность в ходе ее

производственной, внепроизводственной,

допроизводственной, постпроизводственной

жизнедеятельности, но и в русле

самоуправления. Последнее предполагает

требовательное, самокритичное отношение

человека к самому себе, к своим мыслям

и поступкам.

Последнее предполагает

требовательное, самокритичное отношение

человека к самому себе, к своим мыслям

и поступкам.

Экономическая адаптация. Это сложнейший процесс усвоения новых социально-экономических норм и принципов экономических отношений индивидов, субъектов. Для технологии социальной работы здесь важен так называемый «социальный блок», включающий адаптирование к реальной социальной действительности размеров пособий по безработице, уровню зарплаты, пенсий и пособий. Они должны отвечать не только физиологическим, но и социокультурным потребностям человека. Нельзя говорить о полноценной социальной адаптации человека, если он беден или влачит нищенское существование или является безработным.

Педагогическая адаптация. Это приспособление к системе образования, обучения и воспитания, которые формируют систему ценностных ориентиров индивида. Следует указать и на то, что адаптация человека зависит от комплексного воздействия на него природных, наследственных, географических факторов, хотя последние и не играют решающей роли в его социализации.

26 Формы и методы социальной работы по регулированию адаптивных процессов.

Адаптационный

потенциал — степень скрытых возможностей

субъекта оптимально включаться в новые

или изменяющиеся условия окружающей

его социальной среды. Он связан с

адаптивной подготовкой — накоплением

человеком такого потенциала в процессе

особым образом организованной деятельности

по приспособлению к социальным условиям.

Внешние трудности, болезнь, состояние

затяжной экстремальности, голод и т.д.

снижают адаптационный потенциал

индивида, и при встрече с ситуацией,

угрожающей его жизненным целям, может

возникнуть дезадаптация. Различные

формы асоциальной активности —

наркомания, алкоголизм, психическая

напряженность — следствие неудачной

социальной адаптации либо дезадаптации.

Именно с людьми, социально дезадаптированными

или характеризующимися преобладанием

неадекватной активности, чаще всего

приходится взаимодействовать социальному

работнику.

Адаптационные процессы проявляются в трех формах, характеризующихся различным соотношением стихийных и сознательных приспособительных механизмов:

Преимущественно стихийное протекание адаптационных процессов проявляется в неудовлетворенности человека условиями его самореализации без достаточного осознания путей выхода из существующего положения. В этом случае завершением адаптационных процессов чаще всего является отказ (полный или частичный) от общественно-полезной деятельности, перемещение центра активности личности в сферу досуга или самореализация человека в альтернативных группах, не входящих в социальную структуру общества. В современных условиях эти процессы находят свое выражение в переориентации человека на самого себя: всевозможные оздоравливающие системы, нетрадиционные способы психологической и физиологической самореализации, развитие «экстрасенсорных» способностей, стремление к мистическим и оккультным переживаниям и т.п.

Другая форма, характеризующаяся примерно равным соотношением стихийных и сознательных элементов, проявляется в конструировании идеальных моделей воображаемой деятельности без реального их воплощения. Результат этой формы адаптации личности — создание различных социальных утопий и их пропаганда.

Третья форма адаптационных процессов связана с преобладанием сознательных элементов и выражается в формировании жизненных планов личности, целенаправленной жизнедеятельности. При прочих равных условиях эта форма адаптации в наибольшей степени способствует действительной самореализации личности и ее превращению в субъект общественного развития.

В практике социальной работы технология регулирования адаптивными процессами приобретает особую значимость в стационарных социальных учреждениях для детей и взрослых, в том числе в домах-интернатах для престарелых.

Одной из важнейших

функций современных домов-интернатов,

придавшей новый смысл этим учреждениям,

стала социальная адаптация и реадаптация. Известно, что людям престарелого возраста

присущи физиологические изменения. В

старости происходят также изменения

психики, проявляющиеся на различных

уровнях. Помимо некоторых личностных

изменений (скупость, подозрение,

недоверчивость, нетерпимость, ранимость

и т.д.), связанных с процессом старения,

возможны трансформации психических

функций, в том числе нарушения памяти,

внимания, эмоциональной сферы,

психомоторной деятельности, ориентировки

в целом — нарушение адаптивных механизмов.

Известно, что людям престарелого возраста

присущи физиологические изменения. В

старости происходят также изменения

психики, проявляющиеся на различных

уровнях. Помимо некоторых личностных

изменений (скупость, подозрение,

недоверчивость, нетерпимость, ранимость

и т.д.), связанных с процессом старения,

возможны трансформации психических

функций, в том числе нарушения памяти,

внимания, эмоциональной сферы,

психомоторной деятельности, ориентировки

в целом — нарушение адаптивных механизмов.

Ослабление способности к адаптации, свойственное пожилому возрасту, сказывается при смене места жительства, привычного окружения, при необходимости общения в непривычной обстановке и т.п. При этом возникают реакции дезадаптации, которые имеют разные степени выраженности — от личностных до клинически очерченных. Например, различным факторам риска дезадаптации пожилых людей в домах-интернатах противопоставляется группа альтернативных факторов, т.е. определенная технология социальной адаптации: мероприятия по профилактике предубежденности, негативного отношения к этим учреждениям и др.

Деятельность социального работника, выбора им соответствующей технологии зависит от этапа «прохождения» социально-психологической адаптации лиц пожилого возраста в доме-интернате. В основном это три этапа, которые подразумевают определенную технологичность в работе:

Пребывание в

приемно-карантинном отделении. На данном

этапе можно выделить следующие функции

социального работника: разъяснить цели

и задачи учреждения, познакомить с

распорядком дня, расположением служб

помощи и администрации. При этом могут

использоваться разнообразные методы:

беседа, консультирование, рассказ о

досуге и быте учреждения (в форме стендов,

альбомов, с помощью разных технических

средств и т.д.) — все это должно

способствовать адаптации, снизить

неуверенность, тревожность клиента. В

этот период важно установить причину

поступления в дом-интернат. Как правило

(около 40% случаев), причиной является

конфликтная ситуация в семье, что

осложняет эмоционально-психологическую

адаптацию пожилых людей, способствует

длительному сохранению негативных

эмоциональных реакций и в связи с этим

требует активного вмешательства

социального работника в адаптационный

процесс.

Размещение для проживания в доме-интернате. После двухнедельного пребывания в приемно-карантинном отделении клиенты переводятся в отделение на постоянное место жительства. Этот этап характеризуется дополнительными эмоциональными нагрузками для человека. Перед ним встает проблема вынужденной адаптации к новым условиям с длительной перспективой. Успех социально-психологической адаптации зависит от многих факторов: подбора комнаты, соседей, психологического климата, традиций и т.д. Для того, чтобы помочь клиенту адаптироваться в новых условиях, социальному работнику необходимы сведения о характерологических особенностях этого пожилого человека, наклонностях и интересах, установках и привычках. Социальный работник может и должен также научить индивида общению, сочувствию, осмыслению ситуации совместного проживания и т.д.

Третий, более длительный этап — проживание пожилого человека в доме-интернате первые 6 месяцев. Здесь встает проблема окончательного решения: остаться в доме-интернате на постоянное проживание или вернуться в прежние, привычные домашние условия. В этот период происходит критическая оценка как социально-бытовых условий в доме-интернате, так и своих возможностей для адаптации к ним. Одним из эффективных методов является так называемая «терапия средой», т.е. создание благоприятного психологического микроклимата. Этот процесс осуществляется совместно с медработниками, трудинструкторами, культработниками и библиотекарями, а также с помощью методов трудотерапии и т.п. Конечно, после этого этапа работа по адаптации не прекращается, так как и по истечении 6-месячного срока пребывания проблемы остаются.

Здесь очень важно

сочетать как индивидуальные, так и

групповые методы воздействия. Во многих

домах-интернатах разрабатываются,

например, «Индивидуальные программы

социальной адаптации пожилого человека,

проживающего в доме-интернате». Сюда

включаются: трудовая деятельность,

общественная занятость, досуг, общение,

самообслуживание. В этой программе

указываются сроки, предусматриваются

ответственные за ее выполнение,

отслеживается эффективность различных

видов занятости в процессе адаптации.

В целом для работы с пожилыми людьми социальный работник должен осуществлять контакты с врачом и медицинским персоналом, используя данные из истории болезни, о прошлой жизни, знакомиться с состоянием здоровья клиента, его возможностями по передвижению, способностями к самообслуживанию.

Сложные проблемы возникают у лиц, отбывших тюремное наказание. Особенно остро встают семейно-бытовые проблемы, проблемы взаимоотношений в трудовых коллективах.

Социальная адаптация, реадаптация таких лиц в новых условиях проходит следующие этапы:

Этап выработки адаптационных навыков и способностей, облегчающих впоследствии социальную адаптацию. Этот период во многом зависит от тех установок и ценностей, которые индивид вынес из мест лишения свободы. Средствами убеждения, а подчас и принуждения социальный работник должен добиться нейтрализации или уменьшения антиобщественной установки личности, если таковая имеется.

Приспособительный этап, когда освобожденный решает насущные жизненные проблемы, связанные с бытовым и трудовым устройством. Хотя этот этап должен быть кратким, но он очень важен для дальнейшей реализации планов и установок индивида: стремления трудиться, наладить внутрисемейные, дружеские отношения в социальной среде и т.д.

Этап усвоения социально полезных ролей. Он наиболее сложен и противоречив, связан с психологическими и нравственными трудностями освобожденного. Происходит изменение социальных ролей, ломка стереотипов поведения, сознания. Профилактическое значение этого этапа состоит в том, чтобы не допускать влияния неблагоприятного социального окружения и других факторов, обусловливающих асоциальное поведение.

Этап правовой адаптации, когда в сознании утверждаются и закрепляются социально значимые установки и цели исправления судимого лица.

Поскольку социальная адаптация представляет собой не одномоментное изменение системы, а протекающий во времени процесс, то возникает вопрос о его стадиях. Здесь можно говорить о четырех качественных стадиях социальной адаптации:

первая (начальная) стадия, когда адаптирующийся индивид улавливает лишь правила поведения, но система ценностей социума внутренне им не признается;

вторая стадия (терпимость), когда как социальная среда, так и индивид признают равноценность эталонов поведения в отношении друг друга;

третья стадия — приспособления, «аккомодации» — связана со взаимными уступками: индивид признает и принимает систему ценностей среды, но и представители этой среды признают некоторые его ценности;

четвертая стадия

— полной адаптации, «ассимиляции»,

когда индивид отказывается от прежних

образцов и ценностей и полностью

принимает новые.

Специфические моменты технологии социальной адаптации:

— только человеку свойственно создавать специальные «приспособления», определенные социальные институты, нормы, традиции, облегчающие процесс его адаптации в данной социальной среде;

— только человек обладает способностью сознательно готовить к процессу адаптации молодое поколение, используя для этого все средства воспитания;

— процесс «принятия» или «неприятия» индивидами существующих социальных отношений зависит как от социальной принадлежности, мировоззрения, так и от направленности воспитания;

— человек сознательно выступает как субъект социальной адаптации, меняя под влиянием обстоятельств свои взгляды, установки, ценностные ориентации.

Итак, только человек способен с помощью особой технологии целенаправленно контролировать и регулировать процесс социальной адаптации, только для человека характерна относительная способность варьировать свое поведение при изменении условий и обстоятельств.

сущность, виды и стадии формирования – тема научной статьи по психологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Ковригина И.С.

Соискатель, кафедра педагогики, Брянский Государственный Университет

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И

СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ

Термин «адаптация» впервые был введен Г. Аубергом и получил широкое распространение как в естественных, технических, так и общественных науках. Он происходит от позднелатинского «adaptatю» — прилаживание, приспособление. Данный термин трактуется неоднозначно, в зависимости от акцента на определенную сторону процесса. Понятие «адаптация », возникшее первоначально в биологии, может быть отнесено к таким общенаучным понятиям, которые, возникают на « стыках», « в точках соприкосновения наук или даже в отдельных областях знания и экстраполяризуются в дальнейшем на многие сферы естественных и социальных наук. Понятие адаптация как общенаучное понятие, по словам Г.И. Царегородцева, содействует синтезу, объединению знаний различных систем. Наряду с философскими категориями, общенаучные понятия способствуют объединению исследуемых объектов различных наук в целостные теоретические построения [8, с.7].

Понятие адаптация как общенаучное понятие, по словам Г.И. Царегородцева, содействует синтезу, объединению знаний различных систем. Наряду с философскими категориями, общенаучные понятия способствуют объединению исследуемых объектов различных наук в целостные теоретические построения [8, с.7].

В философском аспекте проблема адаптации рассматривалась еще в древние времена. Так, например, Анаксагор (6 век до н.э.) в «Гиппократовом сборнике» впервые пытается объяснить зависимость организмов от условий жизни. В сборнике содержатся первые медицинские воззрения об изменении конституции человека под воздействием пищи, климата, воды, образа жизни. Демокрит подметил наследственный характер изменение в строении тела и, ориентируясь на физиологическую основу, пришел к выводу, что именно образ жизни, деятельности и движения определяет специфику и многообразие форм и окраска животных; Аристотель выделяет причины формы и активности живых тел.

С точки зрения биологии, адаптация объясняется через эволюцию. Ламарк, рассуждая о силе окружающей среды, ставит ее причиной изменения отдельных организмов. Идеи Ламарка в дальнейшем найдут свое отражение в теории адаптации Ч. Дарвина.

По механизмам развития в физиологии различают срочную и долговременную адаптацию.

Срочная адаптация является врожденной, наследственно-обусловленной, мало изменяющейся под воздействием окружающей среды, в отличие от долговременной адаптации, которая является постепенным процессом привыкания организма к действию раздражителя.

Как утверждают физиологи, адаптация осуществляется за счет резервных возможностей организма, которые проявляются в форме физиологических и биохимических сдвигов, морфологических перестроек на уровне клетки, ткани, систем органов. Эти изменения были изучены Г. Селье, он разработал классическую модель развития приспособляемости (адаптации) к стрессу и выделил три стадии ответной реакции на стресс: стадия тревоги, стадия сопротивления, стадия истощения.

Эти изменения были изучены Г. Селье, он разработал классическую модель развития приспособляемости (адаптации) к стрессу и выделил три стадии ответной реакции на стресс: стадия тревоги, стадия сопротивления, стадия истощения.

У человека адаптация выступает как свойство организма, которое обеспечивается автоматизированными, саморегулирующимися системами — сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и другими. В каждой из них можно выделить несколько уровней адаптации от субклеточного до органного, отмечая на каждом уровне повышение жизнестойкости, устойчивости системы к факторам среды. В адаптации, по мнению Н.А.Фомина, выделяют две противоборствующие системы: с одной стороны — отчетливые изменения, затрагивающие все системы и органы, с другой — сохранение гомеостаза, перевод организма на новый уровень функционирования, при непрерывном условии-поддержании динамического равновесия [8,с.37].Процесс адаптации направлен на

достижение подвижного равновесного состояния системы путем противодействия влиянию внутренних и внешних факторов, нарушающих это равновесие.

В зависимости от уровня взаимодействия человека со средой можно выделить типы адаптации: биологическую, физиологическую, психологическую, социальную, социально-психологическую и профессиональную (рис.1). Так, при изучении биологической адаптации в центре внимания находятся изменения в обмене веществ и функциях органа соответственно жизненному значению раздражителей. Физиологичная адаптация касается перестройки соответствующих систем органов.

Психологическая адаптация раскрывается как приспособление индивида к условиям и задачам на уровне психических процессов.

Социальная адаптация представляет собой систему, направленную на овладение новыми общественными связями. Она не устраняет биологические формы адаптации, а видоизменяет и опосредует, включая их в себя как регулируемый, так и модифицируемый ею внутренний элемент.

Она не устраняет биологические формы адаптации, а видоизменяет и опосредует, включая их в себя как регулируемый, так и модифицируемый ею внутренний элемент.

Рис.1 Типы адаптации

В зарубежной литературе проблеме адаптации посвящены работы E. Erikson, A. Maslow, G. Allport, R. Lasarus. Так, E. Erikson трактует социально- психологическую адаптацию как гомеостатическое равновесие между требованиями окружающей среды и внутренними стимулами личности. Из-за несоответствия потребностей личности и требований окружающей среды возникает конфликт, порождающий состояние тревоги.

Интерес вызывает и точки зрения A. Maslow, G. Allport. По их мнению, социально-психологическую адаптацию следует рассматривать как оптимальное взаимодействие личности и среды. Цель адаптации представляется как достижение позитивного духовного здоровья. A. Maslow отмечает, что конфликт возникает в результате рассогласования личностно-значимых ценностей с восприятием реальной социальной ситуации. Состояние переживания побуждает личность к активности по его устранению. В результате происходит не только устранение переживаний в сознании индивида, но и появляются зачатки практических действий по преодолению неприятной ситуации [2, с.15]. Следовательно, A. Maslow, G. Allport рассматривают социально- психологическую адаптацию как сложный динамический процесс взаимодействия личности и социальной среды, который приводит к оптимальному соотношению ценностей личности и среды.

Не менее важным представляется взгляд R. Lasarus на процесс социально-психологической адаптации. По его мнению, в процессе взаимодействия со средой личность получает информацию, которая противоречит ее установкам. В результате возникает рассогласованность между установкой личности и образом реальной ситуации, что приводит к состоянию дискомфорта. Переживание дискомфорта побуждает индивида

Переживание дискомфорта побуждает индивида

2

к действию. Актуализация реакций индивида, обусловленная интенсивностью его переживаний, будет свидетельствовать о степени адаптированности личности.

В работе И.А. Милославской отмечается объективно- субъективный характер адаптации (приспособление и приспосабливание) и указывается, что благодаря социальной адаптации человек усваивает необходимые для жизнедеятельности стандарты, стереотипы, с помощью которых активно приспосабливается к повторяющимся условиям жизни [3, с.89].

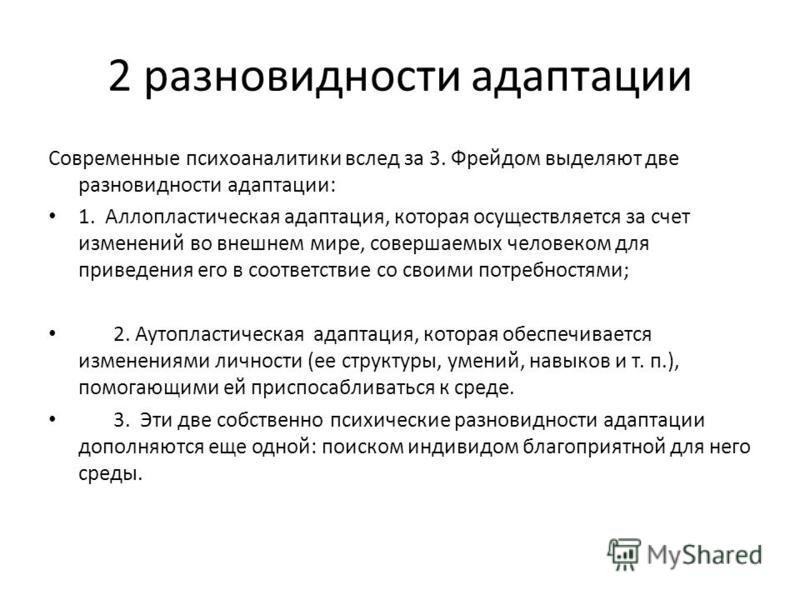

В рамках психоанализа, яркими представителями которого являются З.Фрейд, А. Фрейд, А.Адлер, Г.Гартман, проблема адаптации разрабатывалась на основе анализа защитных механизмов личности. Адаптация включает как процессы, связанные с конфликтными ситуациями, так и те процессы, которые входят в свободную от конфликтов сферу Эго. Психоаналитики, в частности Гартман, проводят различие между адаптацией как процессом и адаптированностью как результатом процесса.

Хорошо адаптированный человек, по мнению Гартмана, считается тот человек, у которого продуктивность, способность наслаждаться жизнью и психическое равновесие не нарушены. В процессе адаптации активно изменяется как личность, так и среда, в результате чего между ними устанавливается состояние адаптированности. Адаптивный процесс регулируется со стороны ЭГО [1, с .15].

Большое значение психоаналитики придают социальной адаптации. Г.Гартманн отмечает, что задача адаптации к другим людям встает перед человеком со дня рождения. Он адаптируется в жизни общества, но и активно создает те условия, к которым должен адаптироваться. Структура общества, процесс разделения труда и места человека в обществе в совокупности определяет возможности адаптации, а также и развития Я. Структурой общества, частично с помощью обучения и воспитания определяется, какие формы поведения с большей вероятностью обеспечат адаптацию. Введенный термин «социальная уступчивость» призван обозначить то явление, когда социальная среда как бы исправляет нарушения адаптации таким образом, что неприемлемые в одних социальных условиях формы поведения становятся приемлемыми в других. Таким образом, процесс адаптации рассматривается как многослойный и лежит в основе здоровья человека [1, с.17].

Структурой общества, частично с помощью обучения и воспитания определяется, какие формы поведения с большей вероятностью обеспечат адаптацию. Введенный термин «социальная уступчивость» призван обозначить то явление, когда социальная среда как бы исправляет нарушения адаптации таким образом, что неприемлемые в одних социальных условиях формы поведения становятся приемлемыми в других. Таким образом, процесс адаптации рассматривается как многослойный и лежит в основе здоровья человека [1, с.17].

Выработка полноценного научного определения социально-психологической адаптации личности, возможна только на основе идеи онтогенетической социализации, если определение этого понятия, в свою очередь, правильно отражает тот реальный и чрезвычайно сложный процесс, благодаря которому индивид превращается в личность, обладающую некоторыми основными чертами социально- психологической зрелости.

Социально- психологическая адаптация — это взаимоотношение личности и группы, при котором личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои социогенные потребности, в полной мере идет на встречу ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, переживает состояние самоутверждения и свободно выражает нормальную, девиантную и патологическую виды адаптации [4, с.134].

Нормальная адаптация приводит к устойчивой адаптивности личности в типичных проблемных ситуациях без патологических изменений ее структуры и одновременно без нарушения норм той социальной группы, в которой протекает активность личности [4, с.156].

Девиантная адаптация — это те процессы социальной адаптации личности, которые обеспечивают удовлетворение потребностей индивида в данной группе, при том условии, что ожидания остальных участников социального процесса не оправдываются таким поведением. В данном случае личность может либо оказаться выключенной из социального окружения, либо создать вокруг себя зону постоянного напряжения и конфликтов[4, с.156].

В данном случае личность может либо оказаться выключенной из социального окружения, либо создать вокруг себя зону постоянного напряжения и конфликтов[4, с.156].

Патологическая адаптация — это такой социально — психологический процесс, который полностью или частично осуществляется с помощью патологических механизмов

и форм поведения и приводит к образованию патологических комплексов характера, входящих в состав невротических и психотических синдромов[4, с.156].

Существует несколько подходов к классификации видов адаптации. Одна классификация построена на основе анализа потребностей и мотивов личности. А.А. Налчаджян выделяет: потребности и мотивы, адаптированные в данной социальной среде; потребности и мотивы, стремление к удовлетворению которых в данной социальной среде приводит к дезадаптации личности [4, с.167].

Согласно другой классификации автор выделяет внешнюю и внутреннюю разновидности адаптации. Внешняя адаптация- это такой процесс, посредством которого личность приспосабливается к объективным внешним проблемным ситуациям. Внутренняя адаптация- адаптация, направленная на разрешение внутренних конфликтов и других внутренних проблем[4, с.198] .

В специальной литературе встречается следующее (более широкое) понимание социальной адаптации: это итог процесса изменений социальных, социально-психологических, морально-психологических, экономических и демографических отношений между людьми, приспособление к социальной среде.

Процесс социально- психологической адаптации протекают по времени неодинаково. Следовательно, по мнению В.С. Саблина, существует такой параметр, как скорость адаптации, т.е. достижение определенной степени адаптированности за некоторый промежуток времени[6, с. 87].

87].

Этот параметр свидетельствует о том, что каждая личность обладает определенной способностью к адаптации, которая называется адаптивной способностью. Чем выше скорость адаптации, тем меньше времени потребуется для адаптации личности в группе и тем большей адаптивной способностью она обладает. Она выражает также меру реализации сущностных сил человека в адаптации и позволяет судить о способе реализации адаптивной потребности и потребностей в достижении состояния адаптированности[6, с.88].

Динамика адаптации включает ряд последовательных стадий, т.е. временных отрезков, характеризующих те или иные особенности качественных и количественных изменений содержания адаптационного процесса. [6, с.89]

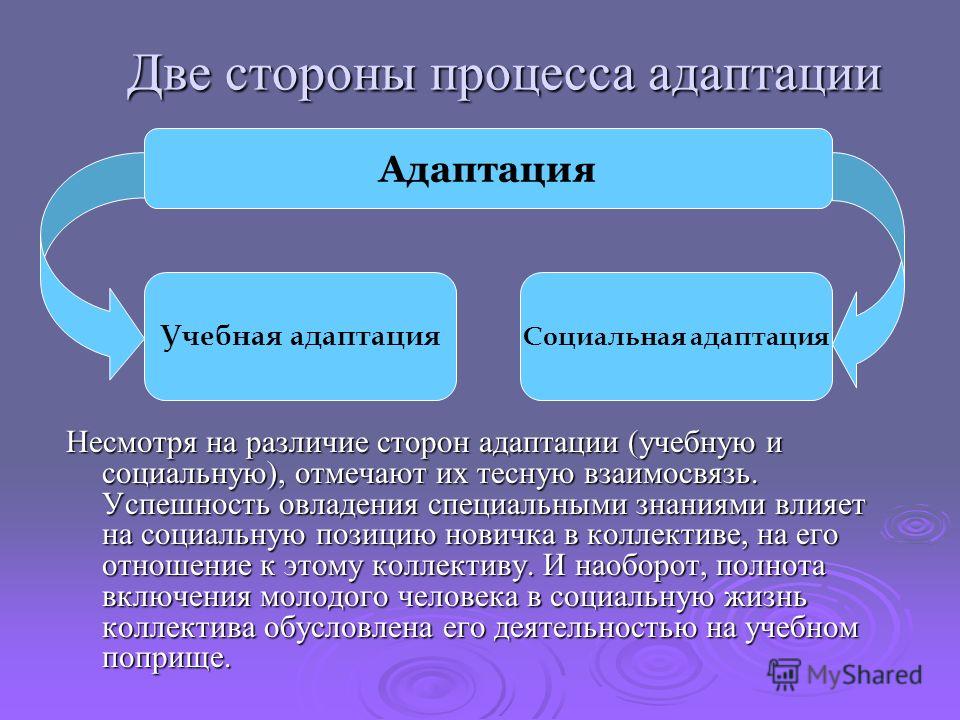

Основным критерием для выделения стадий адаптационного процесса служит наблюдаемое поведение личности в сфере взаимоотношений с членами группы. Выделяют три стадии (рис.2):

1 стадия — ориентировочная — характеризуется противоречиями между представлениями, ожиданиями адаптирующейся личности и реальным положением дел. Характерна сдержанности в общении, скованность в поведении.

2 стадия — истинной адаптации — характеризуется оценкой степени соответствия выдвигаемых требований и их применением членами групп. Осознав реакцию на выдвигаемые требования, личность вырабатывает стратегию общения и поведения, направленную на установление соответствия между выдвигаемыми требованиями, их применением и реализацией среди членов группы.

3 стадия — стабилизации — характеризуется установлением динамического равновесия во взаимоотношениях между адаптирующейся личностью и социальным окружением, когда выдвигаемые требования соответствуют их реализации среди членов группы. Для адаптирующей личности это и есть состояние адаптации[6, с.89-103].

Стадия стабилизации ¥

Стадия истинной адаптации

Ориентировочная стадия

Рис. 2 Стадии социально-психологической адаптации

В отечественной психологии процесс социально- психологической адаптации предполагает рассмотрение соотношения двух процессов, в которых личность выступает, с одной стороны, объектом многоаспектного взаимодействия, с другой — она является творческим субъектом.

Это соотношение различно в различных парадигмах. Оно отражено в концепциях: психического как процесса (С.Л. Рубинштейн) и деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев).

Исследователи, опирающиеся на теорию психического как процесса, адаптацию определяют через понятие « психологической включенности» личности в социальную среду. По мнению одних авторов — это процесс включения личности в новую для нее социальную среду, в частности, в коллектив.

В ходе социально — психологической адаптации реализуются потребности, интересы и стремления личности, раскрывается и развивается ее индивидуальность, личность входит в новое социальное окружение, становится полноправным членом коллектива, самоутверждается.

Рассматривая социально- психологическую адаптацию как процесс, Л.П.Хохлова выделяет необходимые внешние и внутренние условия. К внешним условиям она относит совместную деятельность, достижение конечного результата, а также единого пространства и одновременно выполнение индивидуальной деятельности. Кроме этого, к внешним условиям относят адаптирующую способность группы, характер взаимоотношений в коллективе, ценностные ориентации, традиции коллектива, социально- психологический климат. Успешность адаптации во многом зависит от того, как согласуется система отношений личности с ценностями группы[7, с.65].

По мнению Л.П.Хохловой, на ход адаптации оказывает влияние не только ближайшее окружение человека, но и так называемый вторичный коллектив, частью которого является малая группа (первичный коллектив)[7, с.65]. Поэтому есть необходимость учитывать макроскопические факторы. Эта необходимость вызвана тем, что конкретный коллектив, членом которого становится человек, является элементом вторичного коллектива, определенным носителем его норм и традиций. Одновременно с вхождением в структуру деловых и межличностных отношений группы происходит интегрирование личности в сложившуюся систему макросреды [7, с.68].

Таким образом, внешние условия социально- психологической адаптации включают в себя практически все характеристики малой группы, непосредственно действующей на человека, а также влияние более широкой социальной среды.

К внутренним условиям адаптации Л.П. Хохлова относит свойства, принадлежащие к высшим уровням личностной структуры. Это чаще всего установки, ценностные ориентации, направленность, самооценка. Что особенно важно, названные характеристики отражают систему отношений личности к деятельности, к другим людям и к самому себе [7 ,с. 70].

Отмечается связь адаптации с такими личностными характеристиками, как тревожность и внушаемость, эмоционально- волевое самообладание. Отдельно выделяют такое свойство, как активность личности. В кратком словаре психологических понятий К.К. Платонов дает такое определение активности: «Под активностью понимают сознательную целенаправленную деятельность личности и ее целостные социально-психологическое качества, которые, будучи диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или меру персонального воздействия субъекта на предметы, процессы и явления окружающей действительности»^, с.96].

Активность необходимо рассматривать в двух аспектах: ее изменения и сохранения. Это значит, что при вхождении в новую среду происходит изменение системы отношений человека. Но при этом личность, не просто усваивает цели, ценностные ориентации, представления группы, а проявляет себя как субъект социальной деятельности.

Помимо этого, вторая сторона активности заключается в способности сохранять себя, т.е. оставлять неизменным ядро своих отношений. В этом плане адаптация представляется как процесс самоутверждения, самореализации, самовыражения личности.

Таким образом, личность как субъект отношений с социальными общностями, в которых она включена, выходит за рамки некоего замкнутого пространства внутри органического тела индивиды и обнаруживает себя в пространстве межиндивидуальных отношений.

Таким образом, теоретический анализ проблемы позволяет определить социально-психологическую адаптацию, как процесс вхождения личности в коллектив, в новую для нее социальную среду. Исходя из того, как складываются взаимоотношения личности и группы можно выделить следующие виды адаптации: нормальную, девиантную и патологическую. Адаптация рассматривается как определенный период, по истечении которого устанавливается оптимальное соотношение личности и ее окружения, т.е. достигается состояние адаптированности. В этом процессе выделяются следующие стадии: ориентировочная, истинной адаптации и стабилизации, которая, по своей сути, для адаптирующейся личности и является состоянием адаптированности.

Литература

1. Г.Гартман. К понятию бессознательного// Новые идеи в философии. СПБ,1914.

2. Милославская И.А. Роль социальной адаптации в условиях современной НТР // Философия и социальная психология научный доклад.

3. Маслоу А.Психология бытия .- М.:Рефл-бук, 1997.- 307с.

4. Налчаджян А.А. Социально-психологическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегия).-М.: Ереван, 1988. — 237с.

5. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. — М.:Высшая школа, 1984. — 174с.

6. Саблин В.С. Психология человека.- М.: Мысль, 2004. -250с.

7. Хохлова Л.П Исследование адаптирующей способности коллективов. — В кн.: Психологические основы формирования личности в условиях общественного воспитания. Тезисы докладов Всесоюзной конференции (11-12 апреля1979г.)

8. Фомин Н.А. Физиология человека. Учебное пособие для студентов факультетов физического воспитания пед. ин-тов.- М.:Просвещение, 1982. — 320с.

9. Царегородцев Г.И. Философские проблемы теории адаптации. -М.: Просвещение, 1975.277 с.

Социальная адаптация женщин на рынке труда

Социальная адаптация женщин на рынке труда

Центры занятости населения Иркутской области безработным женщинам предлагают государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда.

Цели социальной адаптации:

Обучение женщин навыкам активного, самостоятельного поиска работы в целях минимизации сроков поиска работы, преодоления последствий безработицы и возвращения мотивации к трудовой деятельности.

Формирование практических навыков делового общения и личностного поведения, необходимых для успешного планирования карьеры и уверенного поведения при трудоустройстве.

Формирование у женщин умения ставить профессиональные и жизненные цели.

Содействие повышению уверенности в себе, выработке адекватной самооценки, овладение навыками психической саморегуляции при взаимодействии с работодателем.

Виды и формы социальной адаптации

Услуги по социальной адаптации оказываются в рамках программ «Клуба ищущих работу» и курсов «Новый старт».

Услуги могут быть оказаны в групповой и индивидуальной форме.

Условия предоставления услуги

Услуги по социальной адаптации женщинам предоставляются в случаях если:

— Женщина испытывает трудности в поиске работы.

— Впервые ищет работу (ранее не работала).

— Стремится возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва.

— Состоит на учёте в органах службы занятости более шести месяцев.

— Утратила способность к выполнению работы по прежней профессии, (специальности).

Результат получения услуг по социальной адаптации

В ходе проведения занятий с женщиной должны быть решены задачи:

— Расширение границ профессиональной применимости.

— Обеспечение женщин информацией о рынке труда.

— Обучение навыкам поиска работы и трудоустройства.

— Оказание помощи в практическом применении полученных навыков в целях минимизации сроков поиска подходящей работы.

— Развитие коммуникативных навыков.

— Преодоление стресса безработицы и развитие целеустремлённости, саморегуляции.

Советы профессионала:

- Верьте в свои знания, которыми вы обладаете, а также твердо верьте в то, что в любое время Вы можете усвоить те знания, которые захотите.

- Научитесь верить в себя и ценить свой труд.

- Определите сами свою рыночную стоимость как профессионала.

- Уверенно действуйте на рынке труда. Ваши профессиональные, социальные навыки, и, конечно, ваша личность как женщины помогут Вам в достижении поставленной цели – найти работу.

Виды адаптации

Виды адаптации

Специалисты в области управления персоналом выделяют несколько аспектов процесса адаптации:

- организационный — или введение в компанию;

- социально-психологический — или введение в коллектив;

- профессиональный или введение в профессию;

- психофизиологический.

Организационная адаптация

Для того чтобы начать работать эффективно, человеку необходимо получить

ответы на вопросы, связанные с организацией деятельности в компании:

- каковы стратегические цели и приоритеты компании?

- какова ее структура?

- как осуществляется управление?

- кто принимает решения?

- что можно делать и чего нельзя?

- как оформить командировку?

- где находится IТ-отдел?

- как решать бытовые проблемы?

Организационная адаптация — один из самых сложных этапов освоения сотрудника в компании, так как она подразумевает получение и анализ большого объема информации.

К сожалению, немногие предприятия в состоянии обеспечить сотрудников необходимой информацией в структурированном виде из-за отсутствия прописанных правил и процедур, поэтому новичку приходится разбираться во всех тонкостях самостоятельно.

Социально-психологическая адаптация

Приходя на работу, человек принимает те нормы поведения и общения, которые существуют в коллективе, включается в систему взаимоотношений с коллегами. На этом этапе он знакомится с «атмосферой компании» — корпоративной культурой. Часто случается, что хорошего кандидата «отбраковывают» на этапе подбора, из-за того что он не подходит по стилю поведения и вероятность неприятия им ценностей организации очень высока.

Очень важно приложить максимальные усилия, чтобы выбранный в процессе отбора кандидат почувствовал себя в коллективе комфортно. Здесь по большому счету компании надо постараться ему понравиться.

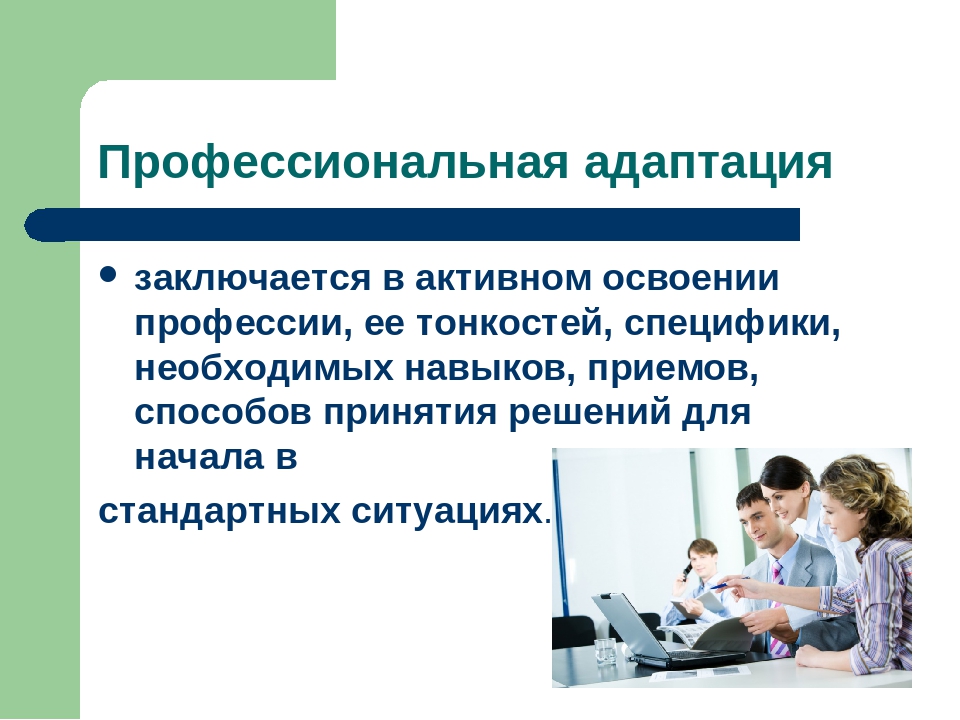

Профессиональная адаптация

Данный аспект адаптации можно назвать «дообучением». Он напрямую связан с приобретением новым сотрудником недостающих знаний и навыков в профессиональной области. Когда необходима профессиональная адаптация?

- Если новичок обладает заведомо более низкими профессиональными компетенциями, чем требуется для эффективного выполнения его должностных обязанностей. В этом случае для него разрабатывается дополнительный план развития, и он проходит обучение в первые месяцы работы.

- В компании приняты собственные стандарты работы (профессиональные или технологические). Например, в дистрибьюторских компаниях принятый на должность супервайзера отдела продаж специалист, вне зависимости от своего предыдущего опыта, посещает тренинг «Техника продаж». Это нужно не столько для отработки непосредственно навыков продаж, сколько для ознакомления с существующими в компании профессиональными стандартами в этой области.

Психофизиологическая адаптация

Данный аспект в первую очередь включает приспособление к определенному, часто отличному от привычного, режиму труда и отдыха.

Особое внимание психофизиологической адаптации нужно уделять в следующих ситуациях:

- При сменном графике работы. Если человек никогда не работал по ночам, ему объективно будет тяжело работать в смену или менять время пребывания на работе, к примеру, с 8 часов на 12.

- Если график работы сдвинут. В некоторых компаниях предлагается график работы с 8 до 17, в других — с 11 до 20. Резко переключиться с одного режима работы на другой нередко бывает довольно сложно.

- В компании ненормированный рабочий день. К ненормированной работе сложно привыкнуть, если на предыдущем месте работы у сотрудника был нормированный график. Необходимость сверхурочной работы необходимо обговаривать на собеседовании.

- Когда предусмотрены длительные командировки — для ряда сотрудников это может стать дополнительным Стрессом.

- Проектная работа — в этом случае сотрудник должен быть готов к пиковым нагрузкам, которые обычно возникают перед сдачей проекта.

- Работа в режиме домашнего офиса (home office). Данная форма становится все более распространенной в России: компании приглашают региональных представителей или нанимают специалистов, например программистов или веб-дизайнеров, из других городов, не создавая при этом специальных подразделений или филиалов. Надо изначально понимать, что такой формат работы будет для многих непривычным

Полное описание смотрите в книге Натальи Володиной «Адаптация персонала. Российский опыт построения комплексной системы»

Виды социальной адаптации

Добрый день, дорогие читатели!

Эксперты сайта приветствуют на информационно-образовательном сервисе и надеемся, что сможем ответить на все волнующие и интересующие Вас вопросы. Вы заглянули на наш сайт с задачей выяснить, какие существуют главные виды социальной адаптации? Как и где они проявляются? Аргументируйте ваше мнение на наглядных примерах.

Стоит заметить в первую очередь, что на этом уроке оперирующими понятиям будут: ПСИХОЛОГИЯ, НАУКА, СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, ВИД. Для начала давайте рассмотрим основные понятия, которые буду оперирующими на сегодняшнем занятии. ПСИХОЛОГИЯ – это наука, которая изучает закономерности возникновения, а также развития и функционирования психики человека и группы людей. А теперь давайте разбираться вместе, какие существуют основные виды социальной адаптации? Стоит отметить, что под социальной адаптацией называют процессы активного приспособления человека к новым социальным условиям. Социальная адаптация характеризуется показателем состояния человека, который отражает его возможности для выполнения определенных функций. Основой данного вида адаптации служат общие цели и ценности группы людей, входящих в него индивидов, а также понимание правил и традиций данной культуры, применение моделей поведения.

В современной психологии существует две разновидности социальной адаптации:

- Активная форма, как правило, свойственна людям, стремящимся влиять на внешнюю среду для ее изменения.

- Пассивная форма, это когда человек подстраивается в любой внешним переменным и воздействия.

Добавим, что в социальной среде выделяют следующие виды процессов:

— Бытовые. Формирование необходимых навыков и умений направлен на укрепление отношений людей в коллективе на бытовом уровне;

— Досуговые процессы, а именно направленные на создание установок и получения эстетического удовольствия, поддержанию хорошего настроения и здоровья;

На этом наше занятие подошло к концу. Рассчитываю, что это занятие прошло для Вас информативно и с пользой, и Вы узнали для себя что-то новое. Если же что-то осталось сложным для восприятия из этой темы, Вы всегда можете задать свой волнующий вопрос у нас на сайте.

Желаем успехов!

Социальная адаптация — обзор

Социальная адаптация и активность

Социальная адаптация отличается у людей с детской эпилепсией от людей с взрослой эпилепсией. Любое хроническое заболевание, начавшееся до полового созревания, влияет на психосоциальное развитие человека (Gode and Smith, 1983). Само собой разумеется, что ранний личный опыт несходства с братьями и сестрами, сверстниками и друзьями, чрезмерной опекой, ограничениями, перестановками в доме и стигматизацией по-прежнему сильно и негативно влияет на уверенность в себе, самооценку и человеческие отношения (Räty et al. ., 2004; Bandstra et al., 2008). Женщины значительно чаще страдают от плохой самооценки, самооценки и человеческих отношений, чем мужчины (Räty et al., 2005). Отношение к людям с невидимыми нарушениями менее позитивно, чем к людям с видимыми нарушениями (Dixon, 1977).

Сто семьдесят два новорожденных и детей с впервые установленным диагнозом наблюдались и ежегодно в течение 3 лет обследовались на предмет адаптивного поведения, измеряемого по шкалам адаптивного поведения Вайнленда.Исходно общие баллы по Вайнленду были немного ниже среднего. В то время как исходные оценки были стабильными во времени в 75%, в остальных 25% наблюдалось снижение. Значительное снижение наблюдалось только у детей с предшествующей эпилептической энцефалопатией, симптоматической этиологией припадков или трудноизлечимых припадков (Berg et al., 2004c). Используя Контрольный список поведения ребенка, социальные навыки были значительно предсказаны наличием неспособности к обучению и аномальной семейной функции (Tse et al., 2007).

Часто сообщается о негативном влиянии эпилепсии на психосоциальный исход и адаптацию подростков (Sillanpää, 1973, 1987; Kokkonen et al., 1997; Räty et al., 2005, 2007).

В популяционном поперечном исследовании детей с хроническими заболеваниями, проспективно наблюдаемом в течение 4 лет, дети с эпилепсией сравнивались с детьми с синдромом дефицита внимания / гиперактивности, церебральным параличом, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. , или врожденный порок сердца, и у здоровых людей (Sillanpää, 1987).По сравнению с контрольной группой у пациентов с эпилепсией было значительно меньше настоящих друзей, меньше настоящих друзей вне школы, меньше хобби вне дома и более неприемлемое поведение. В соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения (1980) для классификации нарушений, инвалидности и физических недостатков, за исключением диабета, все дети с хроническими заболеваниями, включая эпилепсию, имели значительный недостаток социальной интеграции (Sillanpää, 1987, 1992). В своем обзоре социальных результатов молодых людей с абсансной эпилепсией в детстве по сравнению с юношеским ревматоидным артритом (Camfield and Camfield, 2007b), у субъектов с абсансной эпилепсией было гораздо меньше образования, более низкий рабочий статус и больше поведенческих и психиатрических проблем.Был сделан вывод, что социальные проблемы связаны с эпилепсией и / или стигмой, а не вызваны хроническим заболеванием per se . Подгруппа пациентов с симптоматической генерализованной эпилепсией с дебютом в детстве имела мрачный социальный исход 20 лет спустя, с высоким уровнем смертности и выраженной социальной и финансовой зависимостью (Camfield and Camfield, 2008).

В популяционном исследовании 245 детей с эпилепсией, личностные функциональные способности и независимость, первостепенное условие для нормальной социальной адаптации, было 10 лет спустя (в среднем), полное у 44% и легкая или умеренная зависимость у еще 14%, в то время как остальные 42% были умеренно или сильно независимыми и инвалидами (Sillanpää, 1973).После предполагаемого 30-летнего периода наблюдения (Sillanpää and Helenius, 1993) 58% чувствовали себя полностью независимыми в повседневной деятельности и 57% были успешно трудоустроены. Хорошие коммуникативные способности, нормальный интеллект и свобода от припадков предсказывали хороший уровень социальной компетентности.

Влияние эпилепсии на социальную жизнь определяется многими факторами, включая возраст начала в детстве по сравнению с взрослым. Согласно самоотчетам молодых людей с детской эпилепсией, проживающих в обществе, эпилепсия считалась имеющей заметное или умеренное влияние на школьную посещаемость и успеваемость в 29%, выбор профессии — в 29%, поиск работы — в 28%. , выбор супруга — 24%, досуг — 15% (Силланпяя, 1990).В другом исследовании эмоций, испытываемых молодыми людьми с подростковой эпилепсией (Räty et al., 2007), половина пациентов чувствовали себя «здоровыми», а другая половина — «инвалидами». Большинство (70%) тех, кто чувствовал, что эпилепсия отрицательно влияет на свою повседневную жизнь, обнаружили, что эффект незначителен или невелик. Соответственно, только 15% имели отрицательные эмоции по отношению к эпилепсии.

Популяционное рандомизированное контролируемое исследование комбинированной неосложненной эпилепсии с началом у детей (58%) и у взрослых (42%) (Koponen et al., 2007) показали, что пациенты с хорошо контролируемой эпилепсией и успешным базовым образованием имеют социальное функционирование, сопоставимое с таковым у здоровых людей из контрольной группы. Низкий возраст начала болезни отразился на низком базовом образовании и последующем менее благоприятном статусе занятости и меньших социальных отношениях.

По сравнению с контрольной группой, люди с первым в истории неспровоцированным эпилептическим припадком во взрослом возрасте, определенным в результате проспективного исследования заболеваемости, стали физически значительно менее активными, реже выезжали за границу, и их общая активность в свободное время была меньше, чем в контрольной группе, но большинство видов досуга , семейное положение и водительские права остались, несмотря на арест (Lindsten et al., 2003). Физическая активность с точки зрения спорта, по-видимому, связана с продолжительностью заболевания, но не с типом эпилепсии или временем с момента последнего припадка (RESt-1 Group, 2000).

Перейти к основному содержанию ПоискПоиск

- Где угодно

Поиск Поиск

Расширенный поиск- Войти | регистр

- Подписка / продление

- Учреждения

- Индивидуальные подписки

- Индивидуальные продления

- Библиотекари

- Тарифы, заказы и платежи

- Завершено Пакет для Чикаго

- Полный цикл и охват содержимого

- Файлы KBART и RSS-каналы

- Разрешения и перепечатки

- Инициатива для развивающихся стран Чикаго

- Даты отправки и претензии

- Часто задаваемые вопросы библиотекарей

- Агенты

- Тарифы, заказы, и платежи

- Полный пакет Chicago

- Полный охват и содержание

- Даты отправки и претензии

- Часто задаваемые вопросы об агенте

- Партнеры по издательству

- О нас

- Публикуйте с нами

- Недавно приобретенные журналы

- Издательская номинация tners

- Новости прессы

- Подпишитесь на уведомления eTOC

- Пресс-релизы

- СМИ

- Книги издательства Чикагского университета

- Распределительный центр в Чикаго

- Чикагский университет

- Положения и условия

- Заявление об издательской этике

- Уведомление о конфиденциальности

- Доступность Chicago Journals

- Доступность университета

- Следуйте за нами на facebook

- Следуйте за нами в Twitter

- Свяжитесь с нами

- Медиа и рекламные запросы

- Открытый доступ в Чикаго

- Следуйте за нами на facebook

- Следуйте за нами в Twitter

Ссылка SAGE — Глоссарий социальных и поведенческих наук SAGE

Ссылка SAGE — Глоссарий социальных и поведенческих наук SAGEДля правильного отображения страницы необходимо включить Javascript

Перейти к основному содержаниюСпособ, которым социальные системы реагируют на окружающую их среду.Любая социальная система — национальное государство, корпорация или семья — должна адаптироваться к окружающей среде, иначе она рухнет. Талкотт Парсонс популяризировал это социологическое значение этого термина в середине 20 века. Адаптация является составной частью теории выживания социальной системы Парсонса. Адаптация — это одна из четырех «функциональных предпосылок» (остальные — достижение цели, интеграция и поддержание модели), которые должна выполнять любая социальная система, чтобы преуспеть.

Парсонс утверждает, что специализированные подсистемы разрабатываются для выполнения этих функциональных требований.Подсистема, соответствующая адаптации, — это экономика.

10.4135 / 9781412972024.n40

значок блокировкиВойдите, чтобы получить доступ к этому контенту

Получите 30-дневный БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

Смотрите видеоролики из различных источников, помогающие оживить учебные темы

Прочтите современные разнообразные бизнес-кейсы

Изучите сотни книг и справочников

SAGE рекомендует

Мы нашли другой релевантный для вас контент на других платформах SAGE.

обратная ссылка Чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом, SAGE хранит файлы cookie на вашем компьютере. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на получение файлов cookie. (открывается в новом окне) Подробнее. ПродолжатьСвязь интернет-игрового расстройства с психопатологией и социальной адаптацией у итальянской молодежи

Предпосылки: когда Интернет становится единственным интересом в жизни человека, а все остальное теряет значение, изоляция, в которой субъект снова закрывается, приводит не только к последствиям. с психологической, но также с физической и социальной точки зрения.Целью этого исследования было: а) изучить распространенность интернет-игрового расстройства (IGD) среди итальянской молодежи, б) изучить связи между первым и психопатологическими симптомами и в) изучить его последствия для социального функционирования.

Методы. В выборку вошли 566 молодых людей, 324 мужчины и 242 женщины в возрасте от 18 до 35 лет (M = 22,74; SD = 4,83). Их попросили указать их любимые игры, и им выполнили демографический опросник, контрольный список симптомов APA, основанный на диагностических критериях IGD в DSM-5, краткую форму шкалы игрового расстройства в Интернете (IGD9-SF), контрольный список симптомов. 90 Revised (SCL-90 R) и Шкала самооценки социальной адаптации (SASS).

Результаты: различные используемые типы игр распределяются следующим образом: MMORPG (35,7%), флэш-игры (20,3%), многопользовательские игры (27%), азартные игры онлайн (9,9%), другие игры (6,5%). Результаты исследования показали высокое использование видеоигр (95% выборки), но низкую частоту игрового расстройства в Интернете среди молодых людей. Тридцать субъектов (20 мужчин и 10 женщин) из 566 (5,3% выборки) соответствовали пяти или более критериям клинического диагноза IGD. Данные показали положительную корреляцию между использованием онлайн-игр (общий балл IGD9-SF), чем выше уровень депрессии (r =.501), тревожность (r = 0,361) и психотизм (r = 0,431) и более низкие отношения в семье и вне семьи (r = -,383). Линейный регрессионный анализ показал, что соматизация (p = 0,002), депрессия (p = 0,000) и нарушения сна (p = 0,003) являются прогностическими переменными расстройства, связанного с интернет-играми.

Выводы. Данное исследование подчеркивает необходимость поставить диагноз «зависимость от онлайн-игр» как «независимое расстройство», которое будет включено в будущую категоризацию согласно DSM-5, по сравнению с другими видами аддиктивного поведения.

Ключевые слова

Связь расстройства интернет-игр с психопатологией, социальная адаптация у итальянской молодежиКультура и адаптация | Безграничная социология

Истоки культуры

Культура — центральное понятие в антропологии, охватывающее ряд человеческих явлений, которые нельзя отнести к генетической наследственности.

Цели обучения

Перефразируйте то, что в настоящее время считается причиной развития языка и сложной культуры

Ключевые выводы

Ключевые моменты

- Термин «культура» имеет два значения: (1) развитая человеческая способность классифицировать и представлять опыт с помощью символов и действовать творчески; и (2) различные способы, которыми люди, живущие в разных частях мира, действовали творчески и классифицировали или представляли свой опыт.

- В настоящее время проводится различие между физическими артефактами, созданными обществом, его так называемой материальной культурой и всем остальным, включая нематериальные активы, такие как язык, обычаи и т. Д., Которые являются основным референтом термина «культура».

- Происхождение языка, понимаемое как человеческая способность к сложной символической коммуникации, и происхождение сложной культуры, как часто думают, проистекают из одного и того же эволюционного процесса у древнего человека.

- Язык и культура возникли как средство использования символов для построения социальной идентичности и поддержания согласованности внутри социальной группы, слишком большой, чтобы полагаться исключительно на до-человеческие способы построения сообщества (например, уход за собой).

Ключевые термины

- Сообщество : Группа, разделяющая общее понимание и часто один и тот же язык, манеры, традиции и законы. Смотрите цивилизацию.

- садоводство : Искусство или наука выращивания садов; садоводство.

Культура (лат. cultura , букв. «Возделывание») — это современное понятие, основанное на термине, впервые использованном в классической античности римским оратором Цицероном: «cultura animi. Термин «культура» впервые появился в Европе в его нынешнем понимании в 18 -м и 19 -м веках, чтобы обозначить процесс выращивания или улучшения, как в сельском хозяйстве или садоводстве.В 19, и годах этот термин был разработан для обозначения сначала улучшения или совершенствования личности, особенно посредством образования, а затем реализации национальных чаяний или идеалов. В середине 19 -го века некоторые ученые использовали термин «культура» для обозначения универсальных человеческих способностей.

В 20, 90, 25, 4, 90, 25 века, «культура» стала центральным понятием в антропологии, охватывая ряд человеческих феноменов, которые нельзя отнести к генетической наследственности.В частности, термин «культура» в американской антропологии имеет два значения: (1) развитая человеческая способность классифицировать и представлять опыт с помощью символов и действовать образно и творчески; и (2) различные способы, которыми люди, живущие в разных частях мира, действовали творчески и классифицировали или представляли свой опыт. В настоящее время проводится различие между физическими артефактами, созданными обществом, его так называемой материальной культурой и всем остальным, включая нематериальные активы, такие как язык, обычаи и т. Д.это главный референт термина «культура».

Происхождение языка, понимаемое как человеческая способность к сложной символической коммуникации, и происхождение сложной культуры, как часто думают, проистекают из одного и того же эволюционного процесса у древнего человека. Эволюционный антрополог Робин И. Данбар предположил, что язык развился, когда первые люди начали жить в больших сообществах, которые требовали использования сложной коммуникации для поддержания социальной согласованности. Тогда и язык, и культура возникли как средство использования символов для построения социальной идентичности и поддержания согласованности в социальной группе, слишком большой, чтобы полагаться исключительно на до-человеческие способы построения сообщества (например, уход).

Однако языки, которые теперь понимаются как особый набор речевых норм определенного сообщества, также являются частью более широкой культуры сообщества, которое на них говорит. Люди используют язык как способ обозначения идентичности с одной культурной группой и отличия от других. Даже среди носителей одного языка существует несколько различных способов использования языка, и каждый из них используется для обозначения принадлежности к определенным подгруппам в рамках более крупной культуры.

Кочевники : Антропологи отвергли идею о том, что культура уникальна для западного общества, и приняли новое определение культуры, применимое ко всем обществам, грамотным и неграмотным, оседлым и кочевым.

Механизмы культурных изменений

Вера в то, что культура может передаваться от одного человека к другому, означает, что культуры, хотя и ограничены, могут меняться.

Цели обучения

Опишите как минимум два механизма, способствующих культурным изменениям

Ключевые выводы

Ключевые моменты

- Культуры внутренне подвержены влиянию как сил, побуждающих к изменениям, так и сил, сопротивляющихся переменам. Эти силы связаны с социальными структурами и природными явлениями и участвуют в сохранении культурных идей и практик в рамках существующих структур, которые сами по себе подвержены изменениям.

- Культурные изменения могут иметь множество причин, включая окружающую среду, технологические изобретения и контакт с другими культурами.

- В процессе распространения форма чего-либо (хотя и не обязательно его значение) перемещается из одной культуры в другую.

- Аккультурация имеет разные значения, но в этом контексте она означает замену черт одной культуры чертами другой, что произошло с некоторыми индейскими племенами и многими коренными народами по всему миру в процессе колонизации.

- «Прямое заимствование», с другой стороны, имеет тенденцию относиться к технологическому или материальному распространению из одной культуры в другую.

- Грисволд предполагает, что культура изменяется через контекстно-зависимые и социально обусловленные действия людей; Культура на макроуровне влияет на человека, который, в свою очередь, может влиять на ту же культуру.

- В антропологии теория диффузии утверждает, что форма чего-либо перемещается из одной культуры в другую, но не его значение. Теория аккультурации относится к замене черт одной культуры чертами другой.

Ключевые термины

- ассимиляция : Принятие группой меньшинства обычаев и взглядов доминирующей культуры.

- привычка : действие, выполняемое многократно и автоматически, обычно без осознания.

По сути, хотя и ограниченные, культуры могут меняться. Культуры подвержены внутреннему воздействию как сил, поощряющих перемены, так и сил, сопротивляющихся переменам. Эти силы связаны с социальными структурами и природными явлениями и участвуют в сохранении культурных идей и практик в рамках существующих структур, которые сами по себе подвержены изменениям.Сопротивление может исходить от привычки, религии, а также от интеграции и взаимозависимости культурных особенностей. Например, во многих культурах мужчины и женщины дополняют друг друга. Один пол может желать изменений, влияющих на другой, как это произошло во второй половине 20-го, -го, 90-го века в западных культурах (см., Например, женское движение), в то время как другой пол может сопротивляться этим изменениям (возможно, в для поддержания дисбаланса сил в свою пользу).

Биология против культуры : Эти два аватара иллюстрируют основную концепцию культуры.Один — просто отражение его биологии; он человек. Другой — отражение его биологии и его культуры: он человек и принадлежит к культурной группе или субкультуре.

Культурные изменения могут иметь множество причин, включая окружающую среду, технологические изобретения и контакт с другими культурами. Культуры подвергаются внешнему воздействию через контакты между обществами, которые также могут вызывать или сдерживать социальные сдвиги и изменения в культурных практиках. Война или конкуренция за ресурсы могут повлиять на технологическое развитие или социальную динамику.Кроме того, культурные идеи могут передаваться из одного общества в другое посредством распространения или аккультурации.

Открытия и изобретения — механизмы социальных и культурных изменений. Открытие относится к обнаружению новых знаний в существующей сфере. Как правило, это связано с открытием нового понимания определенного поведения или ритуала. Изобретение — это создание нового устройства или процесса. Новые открытия часто приводят к новым изобретениям людей.

Изменение символического значения с течением времени : Символ анкха уходит корнями в египетскую религиозную практику, но со временем этот символ распространился и был принят другими группами, включая язычников, в качестве религиозного символа.

При диффузии форма чего-либо (хотя и не обязательно его значение) перемещается из одной культуры в другую. Например, гамбургеры, обыденные в Соединенных Штатах, казались экзотикой, когда их вводили в Китай. «Распространение стимулов» (обмен идеями) относится к элементу одной культуры, ведущему к изобретению или распространению в другой.

Аккультурация имеет разные значения, но в этом контексте она означает замену черт одной культуры чертами другой, что произошло с некоторыми индейскими племенами и многими коренными народами по всему миру в процессе колонизации.Связанные процессы на индивидуальном уровне включают ассимиляцию (принятие индивидуальной культурой другой культуры) и транскультурацию.

Культурное отставание

Термин «культурное отставание» относится к тому факту, что культуре требуется время, чтобы догнать технологические инновации, что приводит к социальным проблемам.

Цели обучения

Произвести пример культурного отставания на примере противоречия между материальной и нематериальной культурой

Ключевые выводы

Ключевые моменты

- Культурное отставание — это не только понятие, оно также относится к теории и объяснению в социологии.

- Он помогает выявлять и объяснять социальные проблемы, а также предсказывать будущие проблемы.