перцептуальный опыт — это… Что такое перцептуальный опыт?

- перцептуальный опыт

Advertising: perceptual experience

Универсальный русско-английский словарь. Академик.ру. 2011.

- перцептуальное кодирование

- перцептуальный центр

Смотреть что такое «перцептуальный опыт» в других словарях:

социальная эпистемология — СОЦИАЛЬНАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ (англ. social epistemology, нем. soziale Erkenntnistheorie) одна из современных областей исследования на стыке философии, истории и социологии науки, науковедения. Последние 30 лет она активно развивается,… … Энциклопедия эпистемологии и философии науки

иллюзия — (иллюзия восприятия) неадекватное отражение воспринимаемого предмета и его свойств; искажение восприятия частных признаков некоих предметов или изображений.

ощущение — отражение свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. В рамках рефлекторной концепции И. М. Сеченова и И. П. Павлова были проведены исследования, показавшие, что по своим физиологическим … Большая психологическая энциклопедия

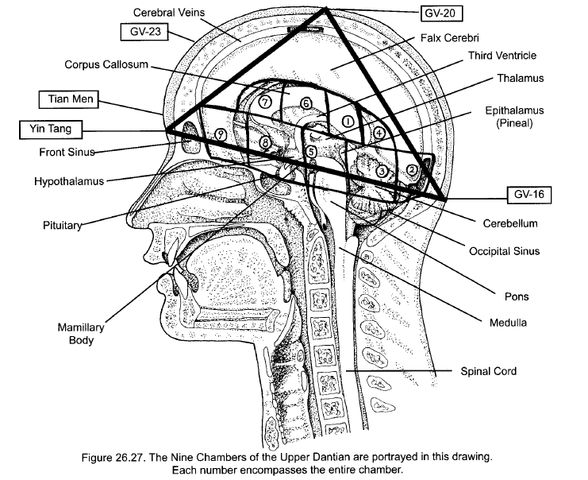

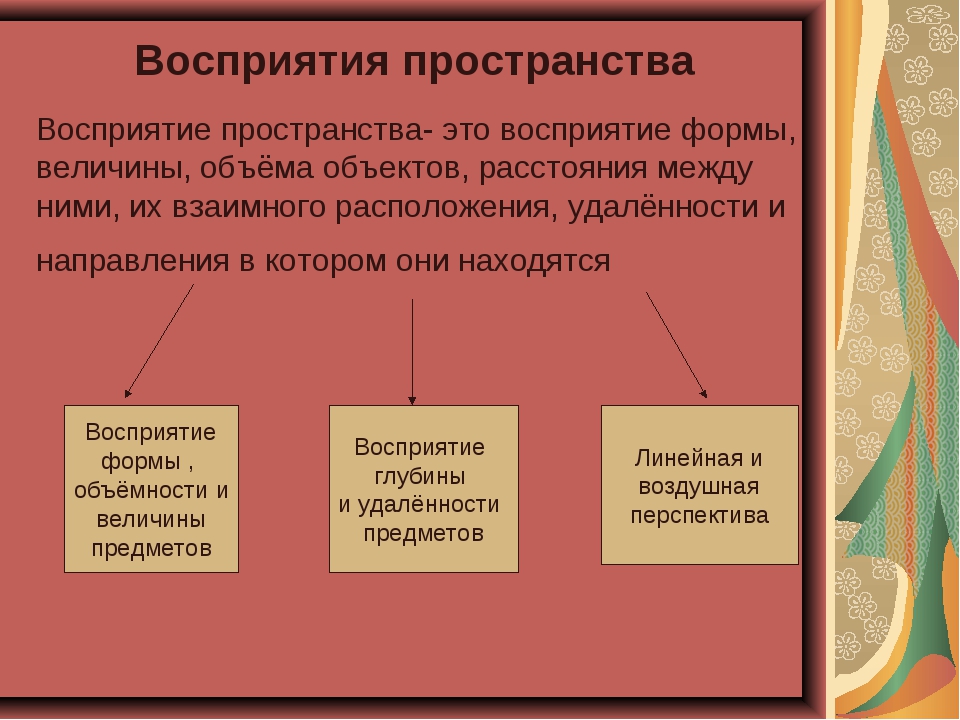

Перцептуальная организация — Способность организма упорядочивать информацию, поступающую от органов чувств, в осмысленный перцептуальный опыт. Примеры перцептуальной организации включают: • Восприятие формы: способность воспринимать фигуры отдельно от фона. •… … Большая психологическая энциклопедия

Anthesteria — Жанры дарк эмбиент индастриал неоклассика Годы 2000 сей день Страна … Википедия

восприятие — целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности (см.

рецептор) органов чувств. Вместе с процессами ощущения … Большая психологическая энциклопедия

рецептор) органов чувств. Вместе с процессами ощущения … Большая психологическая энциклопедия

Типы содержания представлений у Канта

Типы содержания представлений у Канта

Types of Representational Content in Kant- DOI

- 10.5922/0207-6918-2019-1-2

- Страницы / Pages

- 30-54

Аннотация

В этом эссе я уточняю типы содержания представлений, которые можно отнести к кантовским воззрениям на представление. Более специальная цель заключается в исследовании того, какие из этих типов содержания могут считаться возможными без применения понятий. Для ответа на этот вопрос я делаю следующее. Во-первых, я показываю, каким образом созерцание (в кантовском смысле) можно рассматривать как то, что дает индексальное содержание независимо от эмпирических понятий. Во-вторых, я показываю, в каком смысле порождение пространственного содержания может считаться не-категорическим.

Abstract

In this essay, I specify types of representational content that can be attributed to Kant’s account of representation. The more specific aim is to examine which of these types of content can be regarded as possible without the application of concepts. In order to answer the question, I proceed as follows. First, I show how intuition (in Kant’s sense) can be seen as providing indexical content independently of empirical concepts. Second, I show in what sense the generation of spatial content can be regarded as non-categorial. A key distinction is that a perceptual examination of an object can be understood as thoroughly sensible and particular, whereas a conceptual determination always grasps the object via its generalisable features. Third, I propose that the faculties of sensibility and understanding are not only separable in principle, but that their contributions remain in a certain sense separate in actual cognition as well. This is to say that a conceptual determination of an object does not entail that the object ceases to be non-conceptually available to the perceiver, which further suggests the autonomy of sensibility and its perceptual content.

The more specific aim is to examine which of these types of content can be regarded as possible without the application of concepts. In order to answer the question, I proceed as follows. First, I show how intuition (in Kant’s sense) can be seen as providing indexical content independently of empirical concepts. Second, I show in what sense the generation of spatial content can be regarded as non-categorial. A key distinction is that a perceptual examination of an object can be understood as thoroughly sensible and particular, whereas a conceptual determination always grasps the object via its generalisable features. Third, I propose that the faculties of sensibility and understanding are not only separable in principle, but that their contributions remain in a certain sense separate in actual cognition as well. This is to say that a conceptual determination of an object does not entail that the object ceases to be non-conceptually available to the perceiver, which further suggests the autonomy of sensibility and its perceptual content.

Список литературы

Кант И. Об одном открытии, после которого всякая новая критика чистого разума становится излишней ввиду наличия прежней (Против Эберхарда). Продолжение / публ. и пер. с нем. И. Д. Копцева // Кантовский сборник. 1993. Т. 17. С. 129—145.

Кант И. Ложное мудроствование в четырех фигурах силлогизма // Соч. : в 8 т. Т. 2. М. : Чоро, 1994а. С. 23—40.

Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Соч. : в 8 т. Т. 4. М. : Чоро, 1994б. С. 5—152.

Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Соч. : в 8 т. Т. 7. М. : Чоро, 1994в.

Кант И. Логика, 1800 // Соч. : в 8 т. Т. 8. М. : Чоро, 1994г. С. 266—398.

Кант И. Из рукописного наследия (материалы к «Критике чистого разума», Opus postumum). Μ. : Прогресс-Традиция, 2000.

Кант И. Критика способности суждения // Соч. на нем. и рус. яз. Т. 4. М. : Наука, 2001а. С. 68—833.

Кант И. Первое введение в «Критику способности суждения» // Соч. на нем. и рус. яз. Т. 4. М. : Наука, 2001б. С. 834—959.

Кант И. Критика чистого разума, 2-е изд. (В) // Соч. на нем. и рус. яз. Т. 2. Ч. 1. М. : Наука, 2006а.

Кант И. Критика чистого разума, 1-е изд. (А) // Соч. на нем. и рус. яз. Т. 2. Ч. 2. М. : Наука, 2006б.

Allais L. Kant, Non-Conceptual Content and the Representation of Space // Journal of the History of Philosophy. 2009. Vol. 47, № 3. Р. 383—413.

Allais L.

Conceptualism and Nonconceptualism in Kant: A Survey of the Recent Debate // Kantian Nonconceptualism / ed. by D. Schulting. L. : Palgrave, 2016. P. 1—25.

Conceptualism and Nonconceptualism in Kant: A Survey of the Recent Debate // Kantian Nonconceptualism / ed. by D. Schulting. L. : Palgrave, 2016. P. 1—25.Allison H. E. The Kant — Eberhard Controversy. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1973.

Allison H. E. The Originality of Kant’s Distinction between Analytic and Synthetic Judgments // The Philosophy of Immanuel Kant / ed. by R. Kennington. Washington : Catholic University of America Press, 1985. P. 15—38.

Burge T. Perceptual Objectivity // The Philosophical Review. 2009. Vol. 118, № 3. Р. 285—324.

Burge T. Origins of Objectivity. Oxford : Oxford University Press, 2010.

Crowther T. M. Two Conceptions of Conceptualism and Nonconceptualism // Erkenntnis. 2006. Vol. 65, № 2.

Dickerson A. B. Kant on Representation and Objectivity. Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

Dretske F. Conscious Experience // Vision and Mind. Selected Readings in the Philosophy of Perception / ed. by A. Noë, E. Thompson. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. P. 419—442.

Falkenstein L. Kant’s Intuitionism. A Commentary on the Transcendental Aesthetic. Toronto : University of Toronto Press, 1995.

Ginsborg H. Kant and the Problem of Experience // Philosophical Topics. 2006. Vol. 34, № 1—2. Р. 59—106.

Ginsborg H. Was Kant a Non-Conceptualist? // Philosophical Studies. 2008. Vol. 137, № 1. Р. 65—77.

Gomes A. Kant on Perception: Naïve Realism, Non-Conceptualism and the B-Deduction // Philosophical Quarterly. 2014. Vol. 64 (254). P. 1—19.

Griffith A.

M. Perception and the Categories: A Conceptualist Reading of Kant’s Critique of Pure Reason // European Journal of Philosophy. 2012. Vol. 20, № 2. Р 193—222.

M. Perception and the Categories: A Conceptualist Reading of Kant’s Critique of Pure Reason // European Journal of Philosophy. 2012. Vol. 20, № 2. Р 193—222.Grüne S. Blinde Anschauung. Die Rolle von Begriffen in Kants Theorie Sinnlicher Synthesis. Frankfurt a/M : Klostermann, 2009.

Gunther Y. H. General Introduction // Essays on Nonconceptual Content / ed. by Y. H. Gunther. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. Р. 1—19.

Hanna R. Kant and the Foundations of Analytic Philosophy. Oxford : Oxford University Press, 2001.

Hanna R. Kant and Nonconceptual Content // European Journal of Philosophy. 2005. Vol. 13, № 2. P. 247—290.

Hanna R. Kantian Non-Conceptualism // Philosophical Studies. 2008. Vol. 137. P. 41—64.

Hanna R. Beyond the Myth of the Myth: A Kantian Theory of Non-Conceptual Content // International Journal of Philosophical Studies. 2011. Vol. 19, № 3. P. 323—398.

Heck R. G. Jr. Nonconceptual Content and the ‘Space of Reasons’ // The Philosophical Review.

2000. Vol. 109, № 4. Р. 483—523.

2000. Vol. 109, № 4. Р. 483—523.Hintikka J. On Kant’s Notion of Intuition (Anschauung) // The First Critique. Reflections on Kant’s Critique of Pure Reason / ed. by T. Penelhum, J. J. MacIntosh. Belmont : Wadsworth, 1969. P. 38—53.

Longuenesse B. Kant and the Capacity to Judge. Sensibility and Discursivity in the Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason / transl. by C. T. Wolfe. Princeton : Princeton University Press, 2000.

Marshall C. Does Kant Demand Explanations for All Synthetic A Priori Claims? // Journal of the History of Philosophy. 2014. Vol. 52, № 3. Р. 549—576.

Martin M. Perception, Concepts, and Memory // Essays on Nonconceptual Content. Ed. by Y. H. Gunther. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. P. 237—250.

McDowell J. Mind and World. With a New Introduction. Cambridge : Cambridge University Press, 1996.

McDowell J. Having the World in View. Essays on Kant, Hegel, and Sellars. Cambridge : Cambridge University Press, 2009.

McLear C. Kant on Animal Consciousness // Philosophers’ Imprint. 2011. Vol. 11, № 15. Р. 1—16. URL: http://hdl.handle.net/2027/spo.3521354.0011.015 (дата обращения: 08.11.2018).

McLear C. Two Kinds of Unity in the Critique of Pure Reason // Journal of the History of Philosophy. 2015. Vol. 53, № 1. Р. 79—110.

McLear C. Kant on Perceptual Content // Mind. 2016. Vol. 125 (497). P. 95—144.

Naragon S. Kant on Descartes and the Brutes // Kant-Studien. 1990. Vol. 81, № 1. Р. 1—23.

Onof C., Schulting D. Space as Form of Intuition and as Formal Intuition: On the Note to B 160 in Kant’s Critique of Pure Reason // Philosophical Review. 2015. Vol. 124, № 1. Р. 1—58.

Rohs P. Bezieht sich nach Kant die Anschauung unmittelbar auf Gegenstände? // Kant und die Berliner Aufklärung : Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses / hrsg. von V. Gerhardt, R.-P. Horstmann, R. Schumacher. Bd. 2. Berlin : De Gruyter, 2001. S. 214—228.

Speaks J.

Is There a Problem about Nonconceptual Content? // The Philosophical Review. 2005. Vol. 114, № 3. P. 359—398.

Is There a Problem about Nonconceptual Content? // The Philosophical Review. 2005. Vol. 114, № 3. P. 359—398.Tolley C. The Non-Conceptuality of the Content of Intuitions: A New Approach // Kantian Review. 2013. Vol. 18, № 1. P. 107—136.

Tomaszewska A. Is Perception Concept-Dependent According to Kant? // Diametros. 2008. Vol. 15. P. 57—73.

Toribio J. State Versus Content: The Unfair Trial of Perceptual Nonconceptualism // Erkenntnis. 2008. Vol. 69, № 3. Р. 351—361.

Waxman W. Kant’s Model of the Mind. A New Interpretation of Transcendental Idealism. Oxford : Oxford University Press, 1991.

Wenzel C. Spielen nach Kant die Kategorien schon bei der Wahrnehmung eine Rolle? Peter Rohs und John McDowell // Kant-Studien. 2005. Vol. 96, № 4. S. 407—426.

Reference

Allais, L., 2009. Kant, Non-Conceptual Content and the Representation of Space. Journal of the History of Philosophy, 47(3), pp. 383-413.

Allais, L. , 2016. Conceptualism and Nonconceptualism in Kant: A Survey of the Recent Debate. In: D. Schulting, ed. 2016. Kantian Nonconceptualism. London: Palgrave, pp. 1-25.

, 2016. Conceptualism and Nonconceptualism in Kant: A Survey of the Recent Debate. In: D. Schulting, ed. 2016. Kantian Nonconceptualism. London: Palgrave, pp. 1-25.

Allison, H. E., 1973. The Kant-Eberhard Controversy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Allison, H. E., 1985. The Originality of Kant’s Distinction between Analytic and Synthetic Judgments. In: R. Kennington, ed. 1985. The Philosophy of Immanuel Kant. Washington: Catholic University of America Press, pp. 15-38.

Bermúdez, J., Cahen, A., 2015. Nonconceptual Mental Content. In: E. N. Zalta,ed. 2015. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, [online]. Available at: http://plato.stanford.edu/entries/content-nonconceptual/ [Accessed 28 October 2018].

Burge, T., 2009. Perceptual Objectivity. The Philosophical Review, 118(3), pp. 285-324.

Burge, T., 2010. Origins of Objectivity. Oxford: Oxford University Press.

Crowther, T. M., 2006. Two Conceptions of Conceptualism and Nonconceptualism. Erkenntnis, 65(2), pp. 245-276.

Dickerson, A. B., 2004. Kant on Representation and Objectivity. Cambridge: Cambridge University Press.

Dretske, F., 2002. Conscious Experience. In: A. Noë, E. Thompson, eds. 2002. Vision and Mind. Selected Readings in the Philosophy of Perception. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 419-442.

Falkenstein, L., 1995. Kant’s Intuitionism. A Commentary on the Transcendental Aesthetic. Toronto: University of Toronto Press.

Ginsborg, H., 2006. Kant and the Problem of Experience. Philosophical Topics, 34(1-2), pp. 59-106.

Ginsborg, H., 2008. Was Kant a Non-Conceptualist? Philosophical Studies, 137(1), pp. 65-77.

Golob, S., 2014. Kant on Intentionality, Magnitude, and the Unity of Perception. European Journal of Philosophy, 22(4), pp. 505-528.

Gomes, A., 2014. Kant on Perception: Naïve Realism, Non-Conceptualism and the B-Deduction. Philosophical Quarterly, 64(254), pp. 1-19.

Griffith, A. M., 2012. Perception and the Categories: A Conceptualist Reading of Kant’s Critique of Pure Reason. European Journal of Philosophy, 20(2), pp. 193-222.

Grüne, S., 2009. Blinde Anschauung. Die Rolle von Begriffen in Kants Theorie Sinnlicher Synthesis. Frankfurt am Mein: Klostermann.

Gunther, Y. H., 2003. General Introduction. In: Y. H. Gunther, ed. 2003. Essays on Nonconceptual Content. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-19.

Hanna, R., 2001. Kant and the Foundations of Analytic Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Hanna, R., 2005. Kant and Nonconceptual Content. European Journal of Philosophy, 13(2), pp. 247-290.

Hanna, R., 2008. Kantian Non-Conceptualism. Philosophical Studies, 137, pp. 41-64.

Hanna, R., 2011. Beyond the Myth of the Myth: A Kantian Theory of Non-Conceptual Content. International Journal of Philosophical Studies, 19(3), pp. 323-398.

Heck, R. G. Jr., 2000. Nonconceptual Content and the ‘Space of Reasons’. The Philosophical Review, 109(4), pp. 483-523.

Hintikka, J., 1969. On Kant’s Notion of Intuition (Anschauung). In: T. Penelhum and J. J. MacIntosh, eds. 1969. The First Critique. Reflections on Kant’s Critique of Pure Reason. Belmont: Wadsworth, pp. 38-53.

Kant, I., 1999. Correspondence. Translated and edited by A. Zweig. Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, I., 2000a. Critique of Pure Reason. Translated and edited by P. Guyer and A. W. Wood. Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, I., 2000b. Critique of the Power of Judgment. Translated by P. Guyer and E. Matthews, edited by P. Guyer. New York: Cambridge University Press.

Kant, I., 2000c. First Introduction to the Critique of the Power of Judgment. In: I. Kant, 2000. Critique of the Power of Judgment. Translated by P. Guyer and E. Matthews, edited by P. Guyer. New York: Cambridge University Press, pp. 1-51.

Kant, I., 2001. Lectures on Metaphysics. Translated and edited by K. Ameriks and S. Naragon. Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, I., 2002a. On a Discovery Whereby Any New Critique of Pure Reason Is to Be Made Superfluous by an Older One. Translated by H. Allison. In: I. Kant, 2002. Theoretical Philosophy after 1781. Edited by H. Allison and P. Heath. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 281-336.

Kant, I., 2002b. Prolegomena to Any Future Metaphysics That Will Be Able to Come Forward as Science. Translated by G. Hatfield. In: I. Kant, 2002. Theoretical Philosophy after 1781. Edited by H. Allison and P. Heath. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 48-169.

Kant, I., 2004. Lectures on Logic. Translated and edited by J. M. Young. Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, I., 2005a. Notes and Fragments. Translated by C. Bowman, P. Guyer and F. Rauscher, edited by P. Guyer. Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, I., 2005b. The Metaphysics of Morals. In: I. Kant, 2005. Practical Philosophy. Translated and edited by M. J. Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 353-603.

Kant, I., 2007. The False Subtlety of the Four Syllogistic Figures. In: I. Kant, Theoretical Philosophy 1755–1770. Translated and edited by D. Walford and R. Meerbote. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 85-105.

Kant, I., 2009. Anthropology from a Pragmatic Point of View. Translated by R. B. Louden. In: G. Zöller and R. B. Louden, eds. 2009. Anthropology, History, and Education. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 231-429.

Longuenesse, B., 2000. Kant and the Capacity to Judge. Sensibility and Discursivity in the Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason. Translated by C. T. Wolfe. Princeton: Princeton University Press.

Marshall, C., 2014. Does Kant Demand Explanations for All Synthetic A Priori Claims? Journal of the History of Philosophy, 52(3), pp. 549-576.

Martin, M., 2003. Perception, Concepts, and Memory. In: Y. H. Gunther, ed. 2003. Essays on Nonconceptual Content. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 237-250.

McDowell, J., 1996. Mind and World. With a New Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

McDowell, J., 2009. Having the World in View. Essays on Kant, Hegel, and Sellars. Cambridge: Cambridge University Press.

McLear, C., 2011. Kant on Animal Consciousness. Philosophers’ Imprint, 11(15), pp. 1-16, [online]. Available at: http://hdl.handle.net/2027/spo.3521354.0011.015 [Accessed 8 November 2018].

McLear, C., 2015. Two Kinds of Unity in the Critique of Pure Reason. Journal of the History of Philosophy, 53(1), pp. 79-110.

McLear, C., 2016. Kant on Perceptual Content. Mind, 125(497), pp. 95-144.

Naragon, S., 1990. Kant on Descartes and the Brutes. Kant-Studien, 81(1), pp. 1-23.

Onof, C. and Schulting, D., 2015. Space as Form of Intuition and as Formal Intuition: On the Note to B 160 in Kant’s Critique of Pure Reason. Philosophical Review, 124(1), pp. 1-58.

Rohs, P., 2001. Bezieht sich nach Kant die Anschauung unmittelbar auf Gegenstände? In: V. Gerhardt, R.-P. Horstmann and R. Schumacher, eds. 2001. Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses. Band 2. Berlin: De Gruyter, pp. 214-228.

Speaks, J., 2005. Is There a Problem about Nonconceptual Content? The Philosophical Review, 114(3), pp. 359-398.

Tolley, C., 2013. The Non-Conceptuality of the Content of Intuitions: A New Approach. Kantian Review, 18(1), pp. 107-136.

Tomaszewska, A., 2008. Is Perception Concept-Dependent According to Kant? Diametros, 15, pp. 57-73.

Toribio, J., 2008. State Versus Content: The Unfair Trial of Perceptual Nonconceptualism. Erkenntnis, 69(3), pp. 351-361.

Waxman, W., 1991. Kant’s Model of the Mind. A New Interpretation of Transcendental Idealism. Oxford: Oxford University Press.

Wenzel, C., 2005. Spielen nach Kant die Kategorien schon bei der Wahrnehmung eine Rolle? Peter Rohs und John McDowell. Kant-Studien, 96(4), pp. 407-426.

Искусство восприятия – HiSoUR История культуры

Перцептуальное искусство – это форма искусства, которая может проследить свои корни в концепциях истории перцептуализма в искусстве, а также в изобретениях концептуального искусства и исполнительского искусства двадцатого века.

Перцептивное искусство ограничивает аспекты искусства, которые требуют объяснения: не только почему это привлекательно, но и почему прекрасное исполнение и форма. Перцептуальное искусство утверждает определенные ограничения и объясняет удовольствие в созерцании, а не ценность, извлеченную из объекта, помимо действий, отличных от созерцания. Теория заключается в том, что эстетическое удовольствие является мотивацией для обучения навыкам. Постулируются две формы удовольствия. Первое сопровождает спонтанную деятельность, необходимую для обучения более или менее универсальному базовому уровню мастерства. Второе сопровождает высококвалифицированную деятельность. Этот второй вид удовольствия характерен для искусства как такового.

Perceptualism

Концепция перцептуализма обсуждалась в исторических и философских исследованиях искусства и психологии, таким образом, она формирует врожденные отношения между художником и философом. Норман Брайсон обсуждал перцептуализм с точки зрения оптической правды, в отличие от конструктивистских интерпретаций, которые учитывают социальные ценности любого эзотерического настроя эпохи. Эрнст Гомбрих обсуждал перцептивность с точки зрения универсальных перцептивных и психологических ответов, которые регулируют восприятие изображений во времени и различий в культуре. Джек Чамберс обсуждал перцептуальность, которую он впервые назвал «Перцептуальным реализмом», с точки зрения визуального искусства, которое является «глубоким отражением первичного сенсорного опыта, а не просто его воспроизведением».

практика

На практике перцептивное искусство может интерпретироваться как вовлечение мультисенсорных экспериментальных стимулов в сочетании с множественностью интерпретирующих значений со стороны наблюдателя. Иногда роль наблюдателя скрывается, поскольку представители общественности могут невольно или неосознанно быть участниками создания самого произведения искусства.

Перцептивное искусство – это то, как наблюдатель взаимодействует с фигурами и цветами. Восприятие искусства вызывает реакцию со стороны зрителя. Люди видят нечто иное, чем то, что видит другой человек. Перцептивное искусство помогает людям приносить свои интерпретации и, возможно, иллюзии к полотну. В каждой из его картин есть так много возможностей для исследования. Перцептивные художественные работы должны устранять отвлекающие факторы, которые могут отвлечь от этого исследования.

Примеры

В конце 20-го века визуальные художники, такие как Роберт Смитсон, с его массивным наземным творением под названием Spiral Jetty, начали разрушать барьеры между средой искусства и субъективной интерпретацией. Еще одна веха в этой последовательности – обертывание Кристо и Жанны-Клода Рейхстага. Джек Чамберс использовал «сочетания чувств, чтобы дополнять друг друга, чтобы обогатить восприятие» в таких картинах, как «401» к «Лондон № 1». Энди Кауфман использовал телевидение в качестве своей основной среды в 1980-х годах, создавая преднамеренно необычные и иногда конфронтационные ситуации, которые оставляли зрителей неуверенными в своих характер и смысл (иногда намерения Кауфмана были даже нераскрыты для других исполнителей). Новое поколение художников продолжало растягивать определения и границы между исполнением, намерением и смыслом, такими как Карен Финли, чьи спорные выступления подверглись критике со стороны американского сенатора Джо Скаггса, который создает искусственные новостные сюжеты, которые часто переиздаются крупными СМИ, и Пол Ребхан, который взимает плату за свою дружбу, проводит контрабанду своих картин в музеи и проводит мероприятия, где никто не может говорить.

Поделиться ссылкой:

- Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

- Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)

- Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Перцептуальное пространство в повести Л. Н. Толстого «Детство»

ПЕРЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ПОВЕСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО «ДЕТСТВО»

Р. Р. Миначева

Статья посвящена анализу перцептуального пространства в повести Л. Н. Толстого «Детство», которое представлено хронотопами воспоминания, воображения, мечты, сна, забытья.

Ключевые слова: перцептуальный хронотоп, воспоминание, мечта, воображение, сон, забытье.

Понятия перцептуального и концептуального художественного пространства предлагают Р. А. Зобов и А. М. Мостепаненко в работе «О типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства». Концептуальное пространство, по их мнению, представляет собой некоторую абстрактную хроногеометрическую модель, служащую для упорядочения идеализированных событий. В концептуальном пространстве произведение искусства выступает в виде некоторой модели определенного класса реальных или мыслимых ситуаций. Перцептуальное пространство, считают авторы, является условием сосуществования и смены человеческих ощущений, включая и деятельность мозга. В перцептуальном пространстве произведение искусства выражается в форме художественного образа [2:11-34].

Перцептуальный хронотоп, зависит от психологических процессов, происходящих с героями литературных произведений. Являясь субъективным временем и пространством, перцептуальный хронотоп выступает в форме художественного образа и определяет внешний и внутренний опыт субъекта. Воспоминание является одним из распространенных перцептуальных хронотопов и дает возможность совершить экскурс в прошлое.

Как определяет Л. И. Кожемякина, «воспоминание – преодоление сиюминутного времени, выпадение из безостановочного времени, оно «растягивает» в произведении сиюминутное время, но восстанавливает движение в прошлом. А конкретные картины и образы иллюстрируют это движение времени, эту временную протяженность» [4:92]. Данное утверждение позволяет говорить, что воспоминание литературных героев дает возможность вернуться в прошлое для более глубокого осознания происходящих в современности событий. В рамках данной статьи представляется интересным рассмотреть образ Николеньки Иртеньева из повести Л. Н. Толстого «Детство» в критериях перцептуального пространства с тем, чтобы представить психологическую глубину созданного Л.Н. Толстым образа. Автор, выписывая рефлексии своего героя (Николеньки Иртеньева) использует категорию памяти: Николенька неоднократно возвращается к картинам прошлого. Воспоминания помогают не только отобразить чувства и переживания героя, но и понять смысл происходящего в то время событий, определяющихся оппозицией прошлое /настоящее. Возвращение в прошлое тесно переплетается с чувствами в настоящем. Воспоминание – это попытка найти объяснение настоящему, сравнить то, что было в прошлом с тем, что происходит сейчас. Лишь обращаясь к прошлому, можно понять течение времени и, в связи с этим, изменения в самом человеке, его поведении. В качестве примера можно привести воспоминания Николеньки о зимних вечерах, играх: игра может восприниматься перцептуальным хронотопом, поскольку посредством игры можно оказаться в любом времени и пространстве. Через игру реализуются желания, стремления детей. Так, нежелание Володи принимать участие в игре воспринимается Николенькой как благоразумный взрослый поступок, достойный подражания, но с другой стороны, ему – ребенку по своей сущности ̶ не хочется, чтобы Володя вел себя, как взрослые, стал важным, серьезным и умным. Перед глазами Николеньки всплывают воспоминания о зимнем вечере как о прекрасном времени детства, которое теперь, как ему кажется, уже ушло безвозвратно.

Если говорить об эмоционально-психологическом тоне повести Л. Н. Толстого, то она наполнена воспоминаниями о детстве, за которыми тоска самого автора-человека. А если говорить о мастерстве автора психологической повести, то очаровывает выраженная детская психология, подкупает умение передавать детскую душу от состояния восторга до самого искреннего отчаяния.

Объект творческого интереса Л. Н. Толстого в рамках этой повести – психологический анализ детства человека, выстроенный авторским взглядом с позиций «извне» (Бахтин), взглядом уже взрослого человека, оставаясь при этом в рамках души и сознания ребенка. Л. Н. Толстой показал, что совершенно очевидно влияние детства на всю дальнейшую жизнь человека: чувства и воспоминания оставляют неизгладимый след в душе. Пережитое детство ̶ безвозвратная невосполнимая утрата. Николенька, который вспоминает свое детство, тоскует по замкнутому в пространственном определении, но гармоничному, цельному, с детским восприятием миру, наполненному счастьем, радостью и любовью: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений» [6:64].

Ощущения Николенькой мира в полной мере отражаются через его вспоминания родного дома и матери. Родной дом ассоциируется у него в первую очередь с матерью и природой. Гармония в природе, которую он чувствует, не соотносится с душевным расстройством героя. Своеобразной компенсацией расстроенного мира в воображении ребенка становится воспоминание, в рамках которого выстраивается уже компесаторное воображение.

Природа для Николеньки – идеальное пространство, способное укрыть его от всех бед и несчастий. Счастливая, беззаботная пора прошла возле матери и на лоне природы; в минуты душевных волнений, переживаний перед ним всплывают образы, ассоциативно связанные с этими двумя ценностями, рисующими перед ним уголок счастья. Таким образом, воображение – еще одно значимое перцептуальное пространство в произведении: «И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучки, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении» [6:99].

Заметим, что в начале второй главы «Детства» звучит авторский голос, за которым мы слышим и автора-человека: «Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения» [6:21].

Л.Н. Толстой показал, что в «воображении» взрослого человека прошлое, давнее может ожить с тою же полнотой, с той же интенсивностью, с каким оно некогда, в детстве, в отрочестве, в юности, в его жизнь вошло. Именно ожить в «воображении». И произведение Л. Н. Толстого демонстрирует этот процесс восстановления прошедшего, охрану времени, живой связи, живого единства разных времен. Как отмечает Я. С. Билинкис, «…в «воображении» каждое из давних впечатлений Николеньки прорастает прямо в его, Иртеньева, сегодняшний день» [1:22]. Идут впечатления детства, живые, как бы только теперь впервые возникающие: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений» [6:64].

Авторская

позиция «извне» позволила

Иртеньев прошлое призывает своим «воображением», он как бы «воспроизводит» себя прежнего на новом временном «уровне», с позиции которого цельность, единство внутреннего развития приходится мучительно добывать, драматически строить. Однако в работе этой растут и силы, и способность человека созидать себя, анализировать окружающее.Так в Иртеньеве оживает впечатление о рассказе Н. Савишны о maman после смерти, в котором рефлексии живого человека на смерть: они «перебиваются» мыслями о живом, земном: «Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчетам» [6:121 ].

«Рассуждая об этом впоследствии, ̶ говорит герой Л. Н. Толстого, ̶ я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствия духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям» [6:121]. Приведенная цитата свидетельство того, что впечатление уже возвращалось, уже участвовало в последующей душевной жизни Иртеньева. Наконец, теперь оно опять входит в душевный оборот и прорастает дальше: «Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль» [6:121].

Наталья Савишна, какой она была в горе, с каждым новым своим появлением в «воображении» Иртеньева ведет его все дальше, делает в нравственном смысле все более проницательным, чувствительным.

В перцептуальном пространстве воспоминания пребывает не только Николенька, но и Карл Иванович. Жизнь Карла Ивановича сложилась весьма печально. Он был солдатом, участвовавшим в боях против Наполеона, и сапожником, и фабрикантом, испытал много горечи и обид. И, тем не менее, он сохранил в чистоте свою гордую душу, не утратил веры в добро, правду и честность. После многочисленных тяжелых испытаний он оказался в доме Иртеньевых, где двенадцать лет занимался воспитанием барских детей, не жалея сил, не считаясь со своим покоем и отдыхом. Он стремился к тому, чтобы его воспитанники были тоже честными, справедливыми, благородными. Однако повседневный труд Карла Ивановича не получил должного признания со стороны Иртеньева-отца. В сердце же детей учитель заронил чувство глубокого уважения к себе. Особенно это относилось к Николеньке, сохранившем о нем теплые воспоминания. Несмотря на все тяготы жизни, Карл Иванович вспоминает свое прошлое как нечто навсегда ушедшее прекрасное. Он был счастлив в прошлом, а сейчас чувствует себя одиноким человеком. Возвращение в прошлое выявляет контраст, оппозицию прошлое/настоящее. Его воспоминания наполнены картинами счастливого прошлого, тоской по родному дому. Воспоминаниям предается и Наталья Савишна, вспоминая свою молодость. Вся ее бескорыстная любовь и самоотвержение зародились уже в ту пору. Воспоминания служат ключом к разгадке человеческого характера, благодаря которому создается целостная картина жизни, и все факторы и ситуации, повлиявшие на судьбу, отчетливо вырисовываются.

Перцептуальный хронотоп в повести Л. Н. Толстого представлен еще хронотопом сна. Сон как средство психологического анализа выступает во многих произведениях писателя. Согласно Т. С. Карловой, «Сны Николеньки Иртеньева как бы углубляют наше понимание каждой из эпох его развития» [3:65]. «Счастливая», «невозвратимая» пора детства отождествляется в полусонном сознании Николеньки с образом горячо любимой maman: «Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг, она сделалась вся маленькая, маленькая – лицо ее не больше пуговки; но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках…» [6:64].

Перцептуальный хронотоп сна также представляет мотив предчувствия. Тревога поселяется в душе Николеньки после того, как он рассказывает свой выдуманный сон Карлу Ивановичу. Его страх потерять самого близкого человека находит отражение в воображаемом сне, когда «Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже по другой причине». [6:18].

Таким образом, хронотоп сна, сначала выдуманный о смерти maman, позже реальный с предчувствиями и страхами, выполняет провидческую функцию.

Еще одним перцептуальным хронотопом в повести Л. Н.Толстого, требующим внимания, является хронотоп забытья. В состоянии забытья Николеньку погружает смерть матери, с чем он не может смириться. В его сознании не укладывается понятие смерти. Его воображение отторгает реальность, но реальность предстает перед глазами снова и снова, в итоге все это перетекает в бессознательное состояние забытья: «И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец воображение устало, оно перестало обманывать меня; сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся» [6:114]. Смерть матери явилась для Николеньки самым большим переживанием. Это было для него первым переживанием подобного рода. Он находится в ситуации духовной экзальтации. Его духовное «я» трансцендентно к физическому «я». Сама природа работает за ребенка. Состояние позволяет не видеть мать мертвой. Появляется оппозиция земля/небо. Небо, как бесконечное пространство, лучший мир, к которому отлетела душа матери:«Может быть, отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас; она увидела мою печаль, сжалилась над нею и на крыльях любви, с небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня» [6:114]

Мир земной выступает как мир печали и горести. На миг душа Николеньки находится в безграничном пространстве неба, ощущает духовную бесконечность. Минута забытья как минута освобождения от земного существования, быть может, даже стремление быть рядом с душой матери, почувствовать ее близость на уровне бесконечности, становится тем «охранным» мгновением, которое спасает от небытия душу Николеньки. Минута самозабвения была настоящим горем, но и минутой, которая помогла ему.

Итак, рассмотрев перцептуальное пространство в повести Л. Н. Толстого, можно сделать вывод, что углубление в перцептуальное пространство позволяет глубже проникнуть во внутренний мир героя, проанализировать его действия и разгадать тайны человеческой души.

Отражение признака «вес» в употреблении номинаций металлов в аспекте когнитивной метафоры

ART 195015

УДК 808.2

DOI 10.24411/2304-120X-2019-15015

Автор: В. ЦайБиблиографическое описание статьи для цитирования:

Цай В. Отражение признака «вес» в употреблении номинаций металлов в аспекте когнитивной метафоры // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 5 (май). – С. 192–198. – URL: http://e-koncept.ru/2019/195015.htm.Аннотация. Статья посвящена изучению признака «вес», который выступает как основное свойство для любого металлического вещества. Было выявлено, что в процессе метафоры перцептуальный признак «вес» области-источника металлов часто служит основой для понимания других сфер материальной действительности. Актуальность исследования данной работы заключается в том, что признак «вес» области-источника металлов положен в основу когнитивной метафоры, а также в определении того, как этот перцептуальный признак концептуализирован носителями русского языка. Основным методом анализа стал когнитивно-дефиниционный метод, включающий выявление и описание когнитивных признаков языковых материалов, а также сопоставительный метод и метод лингвистического наблюдения. В результате исследования выявлено, что с помощью анализа языковых материалов можно наблюдать следующее: в метафорических выражениях квалификация предмета как лёгкого или тяжёлого опирается на человеческое восприятие, а не на какие-либо объективные показатели.

Попытка заставить WINDOWS использовать icm цветовой профиль в разных режимах

Итак, в интернете везде пишут, что блок управления Windows способен работать с цветовым профилем в четырёх стандартных режимах. Напомню эти четыре режима: Перцептуальный, Относительный Колориметрический, Абсолютный колориметрический, Насыщенность (графика).

Вы можете получить возможность БЕСПЛАТНОГО построения RGB цветового профиля для печати на бумаге без ограничений по количеству ячеек в тестовой шкале (любой тарифный план). Прочитав текущую статью, узнаете условия.

Эти четыре режима были протестированы при печати из GIMP 2.9.8 и выдавали ЯВНО отличающиеся результаты при печати изображений.

Сравнение 4-х режимов рендинга цветового профиля

Но за 13 лет работы на Windows, я так и не смог настроить цветовой блок Windows делать печать изображений в разных режимах применения (рендинга) цветового профиля. У меня ВСЕГДА получалась одна и та же картинка, хотя должны были печататься разные.

Сегодня поговорим — а способен ли Windows со своим блоком управления цвета работать в разных режимах цветового профиля. И не просто поговорим, а поговорим с картинками. Просто иногда, требуется применить цветовой профиль в режиме «Относительный колориметрический» и если у вас нет специализированных программ, то остаётся только ПОПЫТАТЬСЯ настроить блок управления ICC от Windows.

Для дальнейшего понимания сути дела, вам придётся прочитать статью по ссылке выше.

Итак, вы прочитали статью и заметили, что режим «Насыщенность» и «Абсолютный колориметрический» ОЧЕНЬ сильно отличается от режима печати Перцепционный». И эти отличия видны явно. Что же происходит у нас при замене режима применения цветового профиля в Windows.

Для тех, кто будет экспериментировать, ниже настройки «По умолчанию». Это рисунок №1 и рисунок № 3. Именно с этими настройками обычно и происходит печать изображений с применением персонально построенного цветового профиля в режиме X-Rite Lab.

рисунок 1.

Настройки блока управления Windows по умолчанию.

Еще раз повторюсь — на рисунке № 1 настройки по умолчанию, это если вы будете экспериментировать и забудите, какие настройки блока управления цветом в Windows у вас были первоначально.

На рисунке № 2 был заменён режим применения цветового профиля. Дабы увеличить шанс срабатывания, во всех полях ставилось одно и то же. Профиль устройств также применялся, и был заменён с sRGB IEC61966-2.1 на персонально построенный, но что из этого вышло — будет описано ниже.

рисунок 2.

Настройки блока управления Windows при попытке сменить режим применения цветового профиля.

Итак, мы меняли режимы применения цветового профиля во всех окнах блока «ICC — прорисовка для сопоставления цветовой гаммы WCS» на одинаковые режимы. Этих режимов было 3.

Также, во вкладке «Устройства» применялся персонально построенный цветовой профиль. Пример настроек приведён ниже.

рисунок 3.

Итак, для экспериментов нам нужно будет менять настройки в двух вкладках: «Устройство»+»Подробно».

Идём на следующую страницу.

Dynamics of nociceptive sensitivity in rats after melatonin treatment under normal conditions and during long-term stress exposure

Цель — изучение динамики ноцицептивной чувствительности крыс в разные временные периоды после внутрибрюшинного введения мелатонина (10 мг/кг) в условиях нормы и при однократной длительной стрессорной нагрузке на модели 24-ч иммобилизации. Результаты. Установлено, что введение мелатонина приводит к усилению перцептуального компонента ноцицепции животных, выраженность которого возрастает на протяжении 8 сут. наблюдений. На 3-и — 5-е сут. у этих особей выявлено возрастание порога вокализации в ответ на электрокожное раздражение, что иллюстрирует ослабление эмоционального компонента болевой чувствительности. Стрессорное воздействие сопровождалось снижением латентного периода реакции отведения хвоста при светотермальном раздражении, что наблюдалось сразу, а также через 1, 2 и 3 сут. после окончания стрессорного воздействия. В этих условиях увеличение порога вокализации крыс при электрокожной стимуляции обнаружено сразу после стрессорной нагрузки. Указанные изменения характеризуют усиление перцептуального компонента ноцицепции — формирование гипералгезии, но подавление эмоционального восприятия болевого раздражения на ранних стадиях постстрессорного периода. Показано, что экзогенный мелатонин не предупреждает развитие гипералгезии после 24-ч иммобилизации, однако подавляет эмоциональный компонент ноцицептивной чувствительности животных в отдаленный период после длительного стрессорного воздействия (4-е и 7-е сут.). Заключение. Применение мелатонина в целях коррекции измененной болевой чувствительности, при отрицательных эмоциогенных нагрузках, необходимо проводить с учетом временной стадии постстрессорного периода, а также принимая во внимание необходимость воздействия на перцептуальный или эмоциональный компонент ноцицепции. The dynamics of nociceptive sensitivity in rats was studied in various periods after intraperitoneal injection of melatonin (10 mg/kg) under normal conditions and during long-term stress exposure on the model of 24-h immobilization. Administration of melatonin was shown to enhance the perceptual component of nociception, whose degree progressively increased over 8 days of observations. The vocalization threshold of these specimens in response to electrocutaneous stimulation was elevated on days 3-5, which illustrates suppression of the emotional component of nociceptive sensitivity. Stress exposure in animals was accompanied by a decrease in the tail-flick latency during light-heat stimulation. It was observed immediately and 1, 2, and 3 days after termination of the stress procedure. An increase in the vocalization threshold of rats was found immediately after stress. These changes illustrate an enhancement of the perceptual component of nociception (hyperalgesia), but suppression of the emotional evaluation of pain stimulation at the early stage of the post-stress period. Exogenous melatonin did not prevent the development of hyperalgesia after 24-h restraint stress. However, melatonin inhibited the emotional component of nociceptive sensitivity in animals during the late period after long-term stress exposure (days 4 and 7). We conclude that the use of melatonin for correction of changes in nociceptive sensitivity due to negative emotiogenic factors should be performed taking into account the stage of the post-stress period and necessity to affect the perceptual or emotional component of nociception.

Определение восприятия по Merriam-Webster

per · cep · tu · al | \ (ˌ) pər-ˈsep-chə-wəl , -chəl, -shwəl \ : относящихся к восприятию или вовлекающих его, особенно в отношении непосредственного сенсорного опытаПерцептивное определение и значение | Словарь английского языка Коллинза

Примеры «перцептивного» в предложении

перцепционный

Эти примеры были выбраны автоматически и могут содержать конфиденциальный контент.Прочитайте больше… Прогресс в понимании сенсорных и перцептивных процессов в раннем младенчестве.Bee, Helen The Developing Child (7-е изд.) (1995)

Настраивая процессы восприятия, они помогают вам увидеть то, что лежит за пределами поверхностного мира.Times, Sunday Times (2008)

Упражнения подчеркивают как навыки восприятия, так и логические навыки.Прессли, Майкл и Маккормик, Кристин Продвинутая педагогическая психология для преподавателей, исследователей и политиков, (1995)

Две основные области, которые, как представляется, улучшают восприятие, — это внимание и предыдущий опыт.Сианн, Герда и Угвуэгбу, Денис К. Э. Психология образования в меняющемся мире (1988)

Что требуется для перцептивного обучения?Прессли, Майкл и Маккормик, Кристин Продвинутая педагогическая психология для преподавателей, исследователей и политиков, (1995)

По определению это перцептивное обучение.Сианн, Герда и Угвуэгбу, Денис К. Э. Психология образования в меняющемся мире (1988)

Ранние звуки Этот ранний навык восприятия не сразу сочетается с большим умением производить звуки.Bee, Helen The Developing Child (7-е изд.) (1995)

Таким образом, неудивительно, что многие межкультурные исследования показали, что разные группы обращают внимание в процессе восприятия на разные особенности визуальной среды.Сианн, Герда и Угвуэгбу, Денис К. Э. Психология образования в меняющемся мире (1988)

Тот факт, что эта модель согласуется с растущим объемом информации о явно встроенных навыках восприятия и искажениях обработки, безусловно, является сильным аргументом в ее пользу.Пчела, Хелен — развивающийся ребенок (7-е изд.) (1995)

Системы организма и части нервной системы, необходимые для многих навыков восприятия, в значительной степени завершены при рождении, в то время как те, которые необходимы для управления моторикой, — нет.Bee, Helen The Developing Child (7-е изд.) (1995)

Определениев Кембриджском словаре английского языка

Приспособленные соответствовать архитектуре пространства, в котором они установлены, они устанавливают мост восприятия между объектом и окружающей средой.Когда монахи практиковали медитацию на одном объекте или мысли, происходило значительное увеличение продолжительности доминирования восприятия и .Еще примеры Меньше примеров

Однако это изображение попадает в какую-то границу восприятия .Распространение легко производимых изображений и контента, возможно, привело к разрыву восприятия и между людьми, которые видят своих друзей процветающими, в то время как они борются.Это очень реальные перцептивного выбора , которые, в свою очередь, открывают для вас очень реальные возможности. Глаза, окна, зеркала, очки и другие отражающие поверхности изобилуют в первом эпизоде, создавая калейдоскопическую атмосферу восприятия как для персонажей, так и для зрителей.Результаты показывают, что игроки в видеоигры демонстрируют на 10-20% более высокие показатели восприятия и когнитивных способностей, чем неигровые игроки. Perceptual computing может определять пол и возрастной диапазон — и даже то, улыбается ли человек. Перцепционное отображение — это метод, позволяющий визуализировать позиционирование различных брендов на рынке.Вы можете создать карту восприятия для любого конкурирующего набора продуктов. Это исследование поднимает вопрос о том, какие перцептивные или когнитивные изменения могут сопровождать эти структурные изменения и изменения в состоянии покоя, если таковые имеются.Я наблюдаю, как картина медленно обретает реальность за пределами перцептивного наблюдения , постепенно заменяя ее по важности.Сам факт их новизны удаляет фоновый контекст, который делает возможной перцептивную чувствительность к соответствующим действиям.Другой объект, « перцептивное совпадение », выглядел точно так же, но не активировал игрушку. Галлюциногены могут вызывать искажения реальности восприятия, а также сильные эмоциональные колебания.Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

Что такое восприятие?

Восприятие — это чувственное восприятие мира.Он включает в себя как распознавание стимулов окружающей среды, так и действия в ответ на эти стимулы.

В процессе восприятия мы получаем информацию о свойствах и элементах окружающей среды, которые имеют решающее значение для нашего выживания. Восприятие не только создает наше восприятие окружающего мира; это позволяет нам действовать в нашей среде.

Что такое восприятие?

Восприятие включает пять чувств; прикосновение, зрение, звук, запах и вкус. Он также включает в себя так называемую проприоцепцию, набор чувств, включающий способность обнаруживать изменения в положении и движениях тела.Он также включает когнитивные процессы, необходимые для обработки информации, такие как распознавание лица друга или обнаружение знакомого запаха.

Узнайте больше о том, как мы переходим от обнаружения раздражителей в окружающей среде к действительным действиям на основе этой информации.

Типы восприятия

Некоторые из основных типов восприятия включают:

- Видение

- Сенсорный

- Звук

- Вкус

- Запах

Есть также другие чувства, которые позволяют нам воспринимать такие вещи, как баланс, время, положение тела, ускорение и восприятие внутренних состояний.Многие из них являются мультимодальными и включают несколько сенсорных модальностей. Социальное восприятие или способность определять и использовать социальные сигналы о людях и отношениях — еще один важный тип восприятия.

Как это работает

Процесс восприятия — это последовательность шагов, которая начинается с окружающей среды и приводит к нашему восприятию стимула и действия в ответ на стимул. Это происходит постоянно, но вы не тратите много времени на размышления о реальном процессе , который происходит, когда вы воспринимаете множество стимулов, которые окружают вас в любой данный момент.

Например, процесс преобразования света, падающего на сетчатку глаза, в реальный визуальный образ происходит бессознательно и автоматически. Незначительные изменения давления на вашу кожу, которые позволяют вам без единой мысли почувствовать, как появляются предметы.

Восприятие действует как фильтр, который позволяет нам существовать и интерпретировать мир, не перегружая себя обилием раздражителей.

Шаги в процессе восприятия

- Экологический стимул

- Обслуживаемый стимул

- Изображение на сетчатке

- Трансдукция

- Нейронная обработка

- Восприятие

- Признание

- Действие

Влияние восприятия

Чтобы увидеть влияние восприятия, может быть полезно посмотреть, как работает этот процесс.Это несколько различается во всех смыслах. В случае зрительного восприятия:

- Стимул окружающей среды: Мир полон стимулов, которые могут привлекать внимание с помощью различных органов чувств. Стимул окружающей среды — это все, что может быть воспринято в окружающей среде.

- Посещаемый стимул: Посещаемый стимул — это конкретный объект в окружающей среде, на котором сосредоточено внимание.

- Изображение на сетчатке: Это включает свет, фактически проходящий через роговицу и зрачок на хрусталик глаза.Роговица помогает фокусировать свет, когда он попадает в глаз, а радужная оболочка глаза контролирует размер зрачков, чтобы определить, сколько света пропускать. Роговица и хрусталик действуют вместе, проецируя перевернутое изображение на сетчатку.

- Трансдукция: Изображение на сетчатке затем преобразуется в электрические сигналы в процессе, известном как трансдукция. Это позволяет передавать визуальные сообщения в мозг для интерпретации.

- Нейронная обработка: Затем электрические сигналы подвергаются нейронной обработке.Путь, по которому следует конкретный сигнал, зависит от того, какой это сигнал (то есть звуковой или визуальный сигнал).

- Восприятие: На этом этапе процесса вы воспринимаете объект стимула в окружающей среде. Именно в этот момент вы осознаете стимул.

- Распознавание: Восприятие — это не просто осознанное осознавание стимулов. Мозгу также необходимо категоризировать и интерпретировать то, что вы чувствуете.Способность интерпретировать и придавать значение объекту — следующий шаг, известный как узнавание.

- Действие: Фаза действия восприятия включает в себя некоторый тип двигательной активности, которая возникает в ответ на воспринимаемый и распознанный стимул. Это может быть серьезное действие, такое как бег к человеку, терпящему бедствие, или что-то столь же незаметное, как моргание глазами в ответ на клубы пыли, разносящиеся по воздуху.

Процесс восприятия позволяет вам познавать окружающий мир и взаимодействовать с ним подходящими и значимыми способами.

Найдите минутку, чтобы подумать обо всем, что вы воспринимаете ежедневно. В любой момент вы можете увидеть знакомые предметы в своем окружении, почувствовать прикосновение предметов и людей к своей коже, почувствовать запах домашней еды и услышать звук музыки, играющей в квартире вашего соседа. Все это помогает сформировать ваш сознательный опыт и позволяет вам взаимодействовать с людьми и объектами вокруг вас.

Советы и хитрости

Есть некоторые вещи, которые могут помочь вам лучше воспринимать окружающий мир — или, по крайней мере, сосредоточиться на важных вещах.

- Обратите внимание. Восприятие требует от вас внимания к окружающему миру. Это может включать все, что можно увидеть, потрогать, попробовать, понюхать или услышать. Это может также включать чувство проприоцепции, такое как движения рук и ног или изменение положения тела по отношению к объектам в окружающей среде.

- Осмыслите то, что вы воспринимаете. Стадия узнавания — важная часть восприятия, поскольку она позволяет вам разобраться в окружающем мире.Помещая объекты в значимые категории, вы можете понять и отреагировать соответствующим образом.

- Примите меры. Последний этап процесса восприятия включает в себя какое-то действие в ответ на раздражитель окружающей среды. Это может включать в себя множество действий, например, повернуть голову, чтобы рассмотреть поближе, или отвернуться, чтобы посмотреть на что-то еще.

Возможные ловушки

Процесс восприятия не всегда проходит гладко, и есть ряд вещей, которые могут мешать восприятию.Расстройства восприятия — это когнитивные состояния, которые характеризуются нарушением способности воспринимать объекты или концепции.

Некоторые расстройства, которые могут повлиять на восприятие, включают:

- Синдромы пространственного пренебрежения, которые связаны с отсутствием внимания к раздражителям на одной стороне тела

- Прозопагнозия, заболевание, при котором трудно распознать лица

- Афантазия, состояние, характеризующееся неспособностью визуализировать вещи в своем уме

- Шизофрения, характеризующаяся ненормальным восприятием реальности

Некоторые из этих состояний могут быть вызваны генетикой, а другие являются результатом инсульта или травмы головного мозга.

История восприятия

Интерес к восприятию восходит к временам древнегреческих философов, интересовавшихся тем, как люди познают мир и обретают понимание.

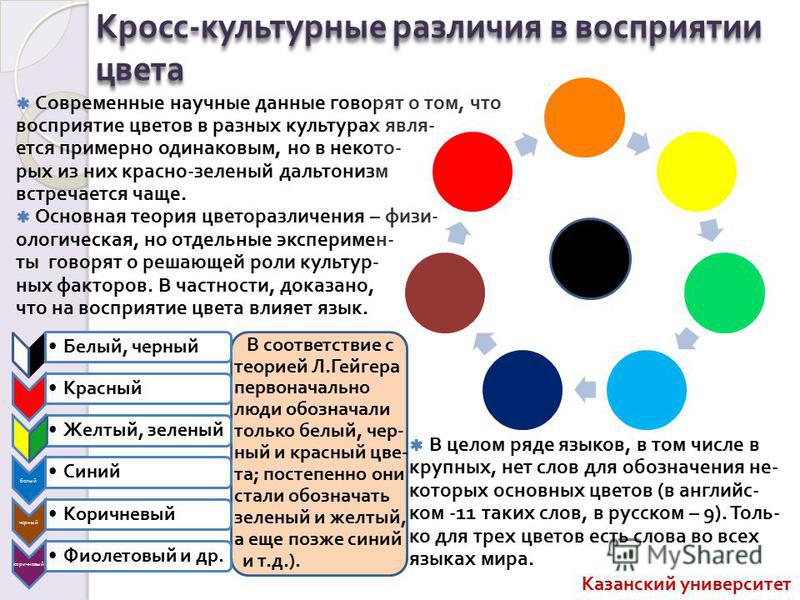

Когда психология стала отдельной от философии наукой, исследователи заинтересовались пониманием того, как работают различные аспекты восприятия, особенно восприятие цвета. Помимо понимания основных физиологических процессов, которые происходят, психологи также интересовались пониманием того, как разум интерпретирует и организует эти восприятия.Гештальт-психологи предложили целостный подход, предполагая, что сумма больше, чем сумма ее частей.

Когнитивные психологи также работали над тем, чтобы понять, как мотивации и ожидания могут играть роль в процессе восприятия.

Сегодня исследователи также работают над изучением восприятия на нервном уровне и выясняют, как травмы, состояния и вещества могут повлиять на восприятие.

Перцептивное обучение | Британника

Полная статья

Перцептивное обучение , процесс, с помощью которого способность сенсорных систем реагировать на стимулы улучшается благодаря опыту.Восприятие обучения происходит через сенсорное взаимодействие с окружающей средой, а также через практику выполнения определенных сенсорных задач. Изменения, происходящие в сенсорных и перцептивных системах в результате перцептивного обучения, происходят на уровнях поведения и физиологии. Примеры перцептивного обучения включают развитие способности различать разные запахи или музыкальные ноты и способность различать разные оттенки цветов.

Взгляды на перцепционное обучение у людей

Перцептивное обучение у людей когда-то считалось явлением, ограниченным ранними стадиями человеческого развития или связанным с изменениями когнитивных процессов высокого уровня.Что касается развития, большая часть нервной настройки и реорганизации происходит в раннем детстве, и многие эксперименты показали, что перцептивный опыт (или его отсутствие) в это время может играть большую роль в постоянном формировании свойств нервных механизмов. Традиционно считалось, что после того, как этот критический период развития восприятия прошел, нейронные механизмы на самых ранних стадиях обработки информации больше не были пластичными и, следовательно, не могли быть изменены посредством опыта взаимодействия с миром.В случае перцептивного обучения у взрослых обычно предполагалось, что изменения в высокоуровневых когнитивных процессах, таких как принятие решений, были ответственны за улучшение перцептивных характеристик с практикой.

Во второй половине 20-го века исследователи продемонстрировали, что системы восприятия взрослых людей на самом деле очень изменчивы. (Для получения дополнительной информации о способности нервных путей изменяться с обучением, см. нейропластичность.) Открытие предполагает, что свойства низкоуровневых когнитивных процессов, которые затрагивают области мозга, которые первыми получают сенсорную информацию, могут измениться с помощью перцептивного обучения.Хотя это не исключало участия когнитивных процессов высокого уровня в перцептивном обучении, это открытие побудило исследователей сосредоточиться на простых сенсорных задачах и стимулах, которые предоставляют основную информацию об изменениях, происходящих в системе восприятия в процессе обучения. .

В исследовании перцептивного обучения использовались различные подходы, в основном основанные на методах психофизики и компьютерного моделирования. Психофизика, которая фокусируется на взаимосвязи между физическими и сенсорными стимулами и психическими процессами, дала особенно полезные сведения о перцептивном обучении.Психофизические методы разработаны, чтобы позволить делать выводы о внутренней работе системы восприятия, наблюдая за реакциями, которые система в целом производит на тщательно сконструированные стимулы. Психофизические методы широко использовались, чтобы попытаться определить виды изменений когнитивной обработки, которые происходят с практикой в широком спектре задач восприятия.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасПерцептивное обучение: нониусная острота

Многие задачи, которые используются в психофизических исследованиях, включают относительно базовые механизмы восприятия.Пример — нониусная острота зрения, при которой зритель пытается различить выравнивание двух сегментов ломаной линии. Величина смещения, которую можно ощутить между двумя линиями при нониусном тесте остроты зрения, меньше диаметра одного фоторецептора в человеческом глазу. Уровень остроты зрения на самом деле превышает физические возможности фоторецепторов человека и, таким образом, является примером гиперактивности. Гиперактивность связана с изменением активности зрительной коры головного мозга, что помогает объяснить, почему с практикой можно улучшить показатели остроты зрения.

В целом тренировка остроты зрения обладает несколькими уникальными характеристиками. Например, в зависимости от типа тренировки повышенная острота зрения может зависеть от конкретной ориентации, так что люди, которые прошли интенсивную тренировку с горизонтальными линиями, могут быть не в состоянии перенести свое обучение на тесты с вертикальными линиями и наоборот. Начальная производительность с вертикальными линиями может быть лишь незначительно лучше, чем начальная производительность с горизонтальными линиями, но может быть улучшена до того же уровня, который был достигнут с горизонтальными линиями.Кроме того, в зависимости от типа тренировки остроты зрения, иногда существует аналогичная степень специфичности для позиции тренировки (например, тренировка в левом поле зрения не переносится в правое поле зрения) и глаза тренировки (например, тренировка левого глаза не переносится на тренировку правого глаза).

Кроме того, как и при обучении некоторым другим сенсорным модальностям, явная обратная связь по точности не обязательно требуется для визуального обучения, хотя процесс обучения более постепенный без обратной связи.В процессе обучения также есть несколько этапов — начальный этап быстрого обучения и последующий этап более медленного обучения. Эффект обучения, как правило, относительно длительный, при этом производительность сохраняется в течение недель или даже месяцев после начальной тренировки.

Механизмы перцептивного обучения

Хотя в некоторых случаях есть четкие доказательства того, что перцептивное обучение связано с изменениями в когнитивной обработке, механизмы, лежащие в основе перцептивного обучения, было трудно идентифицировать.Считалось, например, что визуальное обучение не может передаваться через ориентацию, положение или глаза. Следовательно, вместо того, чтобы возникать в результате обобщенного процесса обучения высокого уровня, визуальное обучение объяснялось изменениями в нейронной обработке, которая настраивала остроту зрения на узкий диапазон ориентаций и конкретную область поля зрения на основе входных данных от одного человека. глаз. В результате считалось, что физиологический локус обучения в задаче на определение остроты нониуса находится в первичной зрительной коре, где выполняются первые этапы обработки зрительной коры.

Однако исследования, проведенные в конце 1990-х — начале 2000-х годов, показали, что перцептивное обучение в некоторых случаях может передаваться между различными визуальными задачами. Передача обучения от одной задачи к другой зависит от некоторой степени перекрытия путей нейронной обработки, а также от сложности задействованных задач визуального обучения. Ученые представили различные идеи о механизмах перцептивного обучения для визуальных задач. Некоторые из этих идей можно понять с точки зрения вычислительных моделей.Примеры таких моделей включают модификацию представления и повторное взвешивание (или модификацию считывания). При модификации представления обучение связано с изменениями свойств нейронов на ранних этапах обработки изображений. С другой стороны, повторное взвешивание предполагает, что обучение связано с изменениями силы связей между корковыми сенсорными репрезентациями и областями мозга среднего или высокого уровня. Третьи модели основаны на различных механизмах, таких как модификация посредством перцептивного обучения нейронных связей в одной визуальной области или кортикальных нисходящих связей, которые поступают в области обработки на ранней стадии из областей высокого уровня.

Помимо обработки остроты зрения, психофизические эксперименты применялись к широкому кругу задач и стимулов, связанных с другими сенсорными модальностями. Каждое из этих приложений предназначено для выявления основных нейронных изменений, которые происходят с практикой в рамках определенного вида обработки восприятия. Примеры процессов восприятия, которые были исследованы, включают визуальное обнаружение движения, тактильное пространственное различение и различение звуковой частоты. Подобно остроте нониуса, для других сенсорных модальностей существует тенденция к высокой степени специфичности обучения в отношении задачи и стимула, хотя есть важные исключения из этой тенденции.

Границы | Основные изменения восприятия, которые изменяют значение и нейронные корреляты памяти распознавания

Введение

Не люблю зеленые яйца и ветчину! Я не люблю их, Сэм-я-.

— Теодор Сьюз Гейзель, 1960

Хотя перцепционная обработка и концептуальная обработка часто рассматриваются как отдельные сущности, трудно точно идентифицировать их различия. Например, обычно считается, что изменение простых перцептивных характеристик визуального стимула (таких как цвет, размер и ориентация) изменяет перцептивную, но не концептуальную обработку (Jolicoeur, 1985; Masson, 1986; Jacoby and Hayman, 1987; Roediger and Blaxton, 1987; Граф и Райан, 1990; Бидерман и Купер, 1992; Гро-Бордин и др., 2006; Уттл и др., 2006; Ecker et al., 2007a, b). Однако есть много случаев, когда небольшие изменения в характеристиках восприятия сильно меняют значение стимула. Например, представьте, что вы покупаете буханку белого хлеба, но, придя домой, обнаруживаете, что он зеленый. Вы бы все еще съели это? Точно так же значение зеленого и красного света сильно различается во время движения. Таким образом, трудно разделить перцептивную и концептуальную обработку данных (Martin, 2007; Schendan and Maher, 2009).В текущем эксперименте мы стремились лучше понять природу релевантных различий, манипулируя простой особенностью восприятия (цветом) в условиях, когда это изменение восприятия должно, а не не, также приводить к изменению значения.

Различия между перцепционной и концептуальной обработкой очень важны для лучшего понимания нейронных коррелятов памяти распознавания. Процесс суждения о предыдущих встречах определяется как память узнавания, которую можно подразделить на два выражения, называемых воспоминанием и знакомством.Воспоминание включает в себя извлечение конкретных деталей о чем-то распознанном (например, когда и где произошло событие), тогда как знакомство означает простое знание того, что что-то ранее происходило или переживалось, без вспоминания конкретных деталей (Mandler, 1980; Yonelinas, 2002). Предыдущие исследования связанного с событиями потенциала мозга (ERP) пытались идентифицировать различные нейронные корреляты воспоминаний и знакомства. В этих исследованиях часто обнаруживается, что воспоминание связано с теменным эффектом длительностью 500-700 мс, называемым позднеположительным комплексом (LPC), тогда как знакомство связано с негативным фронтальным эффектом на 300-500 мсек, называемым фронтальным N400 (FN400) (см. Mecklinger, 2006; Rugg and Curran, 2007 для обзора).Однако нейронные показатели, собранные во время теста памяти распознавания, чувствительны не только к явным процессам памяти, таким как воспоминание и знакомство, но и к различным проявлениям неявной памяти. Многие результаты показывают, что эффекты FN400 могут индексировать концептуальную имплицитную память, а не знакомство (обзор см. В Paller et al., 2007; Dew and Cabeza, 2011; Voss et al., 2012b). Действительно, некоторые результаты показывают, что неявная перцепционная и концептуальная обработка происходит не только во время тестирования памяти распознавания, но иногда может влиять на распознавание, особенно распознавание на основе знакомства (Whittlesea et al., 1990; Якоби, 1991; Вагнер и Габриэли, 1998; Восс и Паллер, 2006; Лукас и др., 2012). Общая логика нашего исследования, как описано ниже, заключается в том, что манипуляции с концептуальной обработкой посредством изменения цвета будут влиять на нейронные корреляты памяти распознавания до такой степени, что неявная концептуальная обработка происходит во время тестирования памяти распознавания.

В нескольких исследованиях манипулировали цветом для проверки перцептивного вклада в знакомство и пришли к выводу, что обработка восприятия может модулировать знакомство, поскольку изменение цвета оказало влияние на нейронные измерения знакомства (Groh-Bordin et al., 2006; Ecker et al., 2007a, b). Однако на основании этих данных неясно, были ли в игре факторы восприятия или концептуальные. То есть, модулирует ли изменение цвета перцептивную обработку, связанную со знакомством, концептуальную обработку, связанную со знакомством, или некоторую комбинацию перцептивной и концептуальной обработки? Кроме того, поскольку нейронные корреляты знакомства не полностью определены и, вероятно, не являются абсолютными во всех тестовых ситуациях (Bridger et al., 2012; Paller et al., 2012), трудно определить, основываясь только на нейронных показателях, будь то восприятие или концептуальное восприятие. изменения влияют на знакомство vs.концептуальная обработка (Voss et al., 2012b).

В текущих экспериментах мы стремились проверить влияние концептуальной имплицитной памяти на нейронные корреляты памяти распознавания и влияние изменения цвета на эти влияния. Манипуляции с изменением цвета использовались со стимулами, которые различаются по значимости, в попытке отделить обработку, которая является относительно перцептивной (изменение цвета для бессмысленных стимулов), от обработки, которая является относительно концептуальной (изменение цвета для значимых стимулов), измеренной во время тестирования памяти распознавания.«Волосы» использовались в качестве стимулов, потому что они широко и идиосинкразически различаются по воспринимаемой значимости (Voss, Paller, 2007; Voss et al., 2010b, 2012a). В текущих экспериментах закорючки были разделены на значимые и бессмысленные группы на основе индивидуальных оценок. Мы исследовали, как одна и та же манипуляция (изменение цвета от исследования к тесту) дает разные эффекты в зависимости от того, были ли волнистые линии значимыми или бессмысленными. Это позволило нам идентифицировать нейронные корреляты перцептивной и концептуальной обработки во время тестирования памяти распознавания для одного и того же набора стимулов и задачи.

Общий обзор плана эксперимента представлен на рисунке 1. В экспериментах 1 и 2 мы стремились определить влияние изменения цвета на поведенческие показатели концептуального прайминга, чтобы проверить гипотезу о том, что концептуальная имплицитная память возникает выборочно для значимых стимулов и это изменение цвета, таким образом, влияет только на поведенческие меры подготовки значимых стимулов. В эксперименте 1 мы выполнили тесты концептуального прайминга с манипуляциями с изменением цвета для стимулов, которые, по мнению испытуемых, имеют относительно высокое значение (High-M), тогда как в эксперименте 2 мы выполнили те же тесты для стимулов, которые, по мнению испытуемых, имели относительно низкое значение ( Низкий-M).Таким образом, мы предсказали, что поведенческие корреляты концептуального прайминга и манипуляции с изменением цвета будут обнаружены именно в эксперименте 1, а не в эксперименте 2. В экспериментах 3 и 4 ERP использовались для определения эффектов изменения цвета на нейронные корреляты память распознавания для значимых и бессмысленных закорючек, чтобы изолировать нейронные сигналы неявной концептуальной обработки, действующей во время тестирования памяти распознавания. В эксперименте 3 тесты на распознавание памяти проводились для стимулов, которые испытуемые находили относительно высоким М, тогда как в эксперименте 4 мы проводили те же тесты для стимулов, которые испытуемые нашли относительно низким М.Мы предположили, что манипуляции с изменением цвета будут влиять на корреляты ERP памяти распознавания только для стимулов в эксперименте 3, а не для стимулов в эксперименте 4. Сравнивая результаты в разных экспериментах, мы смогли проверить, изменяются ли эффекты цвета от исследования к тесту. на нейронные корреляты памяти распознавания являются селективными для стимулов с высоким M (эксперимент 3 против эксперимента 4), вероятно, из-за того факта, что стимулы с высоким M выборочно поддерживают концептуальное праймирование и влияние изменения цвета на концептуальное праймирование (эксперимент 1 против .Эксперимент 2). Кроме того, мы ожидали, что различия в значимости и в эффектах манипуляции с изменением цвета будут избирательными для ERP FN400, поскольку мы прогнозируем, что эти ERP отражают концептуальную имплицитную память во время тестирования памяти распознавания (Voss et al., 2012b).

Рисунок 1. Схема эксперимента. (A) В течение первого дня эксперимента испытуемые классифицировали стимулы волнистости как High-M или Low-M, используя 4-балльную шкалу оценки значимости (см. Текст).Субъекты вернулись на второй день тестирования, в течение которого были представлены блоки исследования-теста. Испытуемые изучали завитки, представленные однородным цветом. При тестировании одни и те же завитки были представлены либо в том же цвете, что и для исследования (такие же старые), либо в другом цвете (разные-старые). Эти закорючки смешивались с новыми. (B) Для экспериментов 1 и 2 использовали тест концептуального прайминга (ускоренная оценка значимости). Для экспериментов 3 и 4 использовался тест памяти распознавания (модифицированная процедура запоминания / знания).Стимулы, используемые в день 2, были теми же стимулами, которые были установлены как High-M или Low-M во время рейтингового задания дня 1; В экспериментах 1 и 3 использовались волнистые линии с высоким содержанием M, а в экспериментах 2 и 4 — волнистые линии с низким содержанием M.

Материалы и методы

Эксперименты 1 и 2: Влияние изменения цвета на концептуальную грунтовку для значимого Vs. Бессмысленные стимулы

Субъекты

Четырнадцать студентов (12 женщин, 19–26 лет, правши) из Capital Normal University участвовали в эксперименте 1, а еще четырнадцать студентов (12 женщин, 19–27 лет, правши) также из Capital Normal Университет участвовал в эксперименте 2.Все участники имели нормальное или скорректированное зрение и не страдали дальтонизмом. Им заплатили за участие. Экспертный совет Capital Normal University одобрил это исследование.

Материалы

Четыреста девяносто пять закорючек использовались в качестве стимулов (рис. 1). 316 волнистых линий были взяты из двух предыдущих исследований (Groh-Bordin et al., 2006; Voss and Paller, 2007), а остальные были созданы путем ручной деформации квадратов, кругов и треугольников.В соответствии с предыдущими исследованиями (например, Voss and Paller, 2007; Voss et al., 2010b) в наших текущих двух экспериментах результаты оценок значимости первого дня показали, что волнистые линии широко и идиосинкразически различаются в зависимости от того, как люди воспринимают свою значимость, что обосновывает необходимость оценки значимости на индивидуальной основе. Таким образом, значимые (High-M) или бессмысленные (Low-M) стимулы в экспериментах второго дня были адаптированы для каждого испытуемого. Волнистые линии были представлены на 15-дюймовом мониторе компьютерной электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) на белом фоне в пределах четырех градусов от угла обзора.Перекрестная фиксация была представлена в центре экрана во время каждого интервала между стимулами (ISI).

Процедура

Эксперименты 1 и 2 каждый проводились в течение двух отдельных дней. В первый день испытуемым предъявляли 11 блоков черных волнистых линий (по 45 волнистых линий в каждом блоке). Волнистые линии отображались в центре экрана в течение 2000 мс с переменным ISI 1000–1500 мс. Порядок отображения волнистых линий в каждом блоке был автоматически рандомизирован, а порядок блоков — псевдорандомизированным.Испытуемым было предложено оценить значимость каждой волнистой линии по шкале от 1 (значимый) до 4 (бессмысленный). Ответ «1» означает, что волнистая линия выглядела как «объект, лицо или животное, которому можно дать имя», «2» означает «более абстрактный именованный объект, лицо или имя», «3» представляет собой волнистую линию, которая «не выглядит. как что-либо именуемое, но в некотором роде имеет смысл »и« 4 », если это был« случайный набор строк, который никоим образом не имеет смысла ». Позже ответы были закодированы как High-M (баллы 1 и 2) или Low-M (баллы 3 и 4).

Субъекты вернулись через 1–3 дня для второй части исследования, состоящего из пяти блоков «исследование-тест». Для эксперимента 1 все стимулы, которые использовались для блоков исследования-теста дня 2, были все из категории High-M на основе оценок дня 1. Для эксперимента 2 все стимулы в течение дня 2 были из категории Low-M на основе оценок в день 1.