сензитивность — это… Что такое сензитивность?

- сензитивность

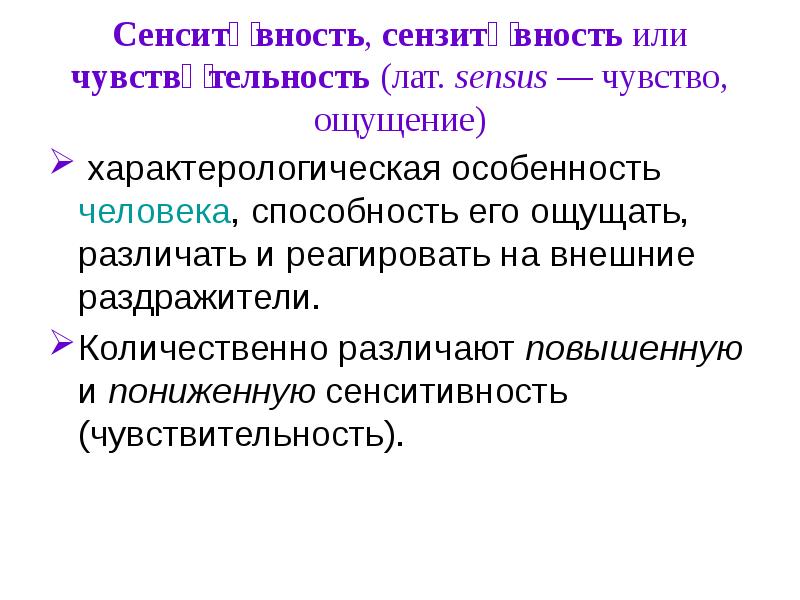

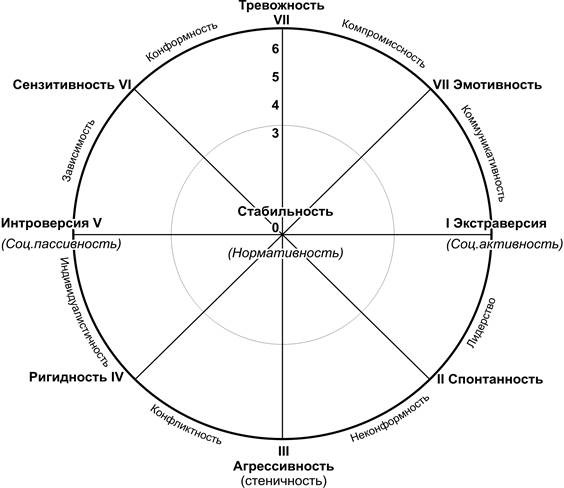

- (от лат. sensus — чувство, ощущение) — характерологическая особенность человека, проявляющаяся по повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям, обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний и т. п. Сензитивным людям свойственны робость, застенчивость, впечатлительность, склонность к продолжительному переживанию прошедших или npeдстоящих событий, чувство собственной недостаточности (см. комплекс неполноценности), тенденция к развитию повышенной моральной требовательности к себе и заниженного уровня притязаний (см. акцентуации характера). С возрастом С. может сглаживаться, в частности вследствие формирования в процессе воспитания и самовоспитания умения справляться с вызывающими тревогу ситуациями. С. может быть обусловлена как органическими причинами (наследственностью, поражениями мозга и т.

Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998.

- сензитивность

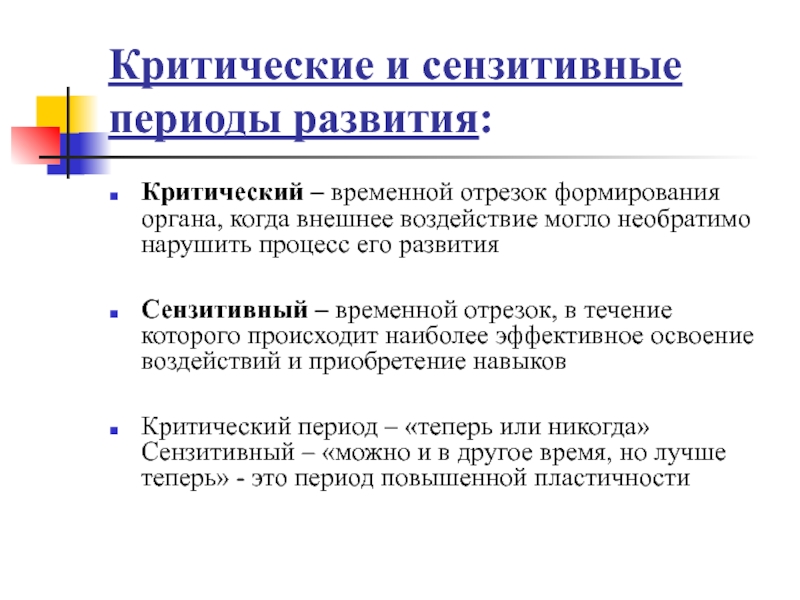

СЕНЗИТИВНОСТЬ (с. 538) (от лат. sensus — чувство) — особая чувствительность, восприимчивость к внешним воздействиям. Термин предложен итальянским педагогом М.Монтессори, которая считала дошкольное детство «сещитивным возрастом», т.е. этапом наибольшей восприимчивости к воспитательным воздействиям. Впоследствии это представление было уточнено и конкретизировано. В исследованиях ряда педагогов и психологов было показано, что на протяжении детства могут быть выделены особые этапы — так называемые сензитивные периоды, в которых ребенок бывает особенно чувствителен к определенным влияниям и восприимчив к приобретению определенных способностей.

Сензитивные периоды — это оптимальные сроки развития определенных психических способностей. Преждевременное по отношению к сензитивному периоду начало обучения (например, письму) бывает малоэффективным; оно также вызывает у ребенка нервное и физическое перенапряжение, чреватое эмоциональными срывами. Но и обучение, начатое со значительным опозданием по отношению к сензитивному периоду, приводит к невысоким результатам; нормальный уровень соответствующей способности может быть вообще не достигнут.

Наряду с описанной — возрастной — сензитивностью в психологии выделяют также так называемую характерологическую сензитивность, которая проявляется в обостренной эмоциональной восприимчивости к внешним воздействиям определенного рода. Такая сензитивность, проявляющаяся, в частности, в особой чувствительности к настроениям и взаимоотношениям окружающих людей, выступает основой способности к сопереживанию, глубокому пониманию личностных проявлений. В этом смысле она выступает как положительная черта. Но в то же время характерологическая сензитивность делает человека более психологически уязвимым, на ее почве может развиться болезненная ранимость и обидчивость, а в особо неблагоприятных случаях — и невротические нарушения.

Популярная психологическая энциклопедия. — М.: Эксмо. С.С. Степанов. 2005.

- Селье Ганс

- сензитивность возрастная

Смотреть что такое «сензитивность» в других словарях:

сензитивность — сущ.

, кол во синонимов: 2 • психотип (15) • чувствительность (62) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

, кол во синонимов: 2 • психотип (15) • чувствительность (62) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимовСЕНЗИТИВНОСТЬ — (от лат. sesibilis чувствительный) англ. sensitivity; нем. Sensitivitat. Характерологическая особенность индивида, выражающаяся в повышенной чувствительности и ранимости, неуверенности в себе, повышенной совестливости и склонности к сомнениям,… … Энциклопедия социологии

Сензитивность — характерологическая особенность человека, проявляющаяся в повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям, обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний и т.п. * * *… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

СЕНЗИТИВНОСТЬ — (от лат. sesibilis чувствительный) англ. sensitivity; нем. Sensitivitat. Характерологическая особенность индивида, выражающаяся в повышенной чувствительности и ранимости, неуверенности в себе, повышенной совестливости и склонности к сомнениям,… … Толковый словарь по социологии

Сензитивность — повышенная чувствительность к различным воздействиям.

Сензитивностъ возрастная присущий определенному возрастному периоду оптимальный характер развития определенных психических свойств и процессов … Психолого-педагогический словарь офицера воспитателя корабельного подразделения

Сензитивностъ возрастная присущий определенному возрастному периоду оптимальный характер развития определенных психических свойств и процессов … Психолого-педагогический словарь офицера воспитателя корабельного подразделенияСензитивность — характерологическая особенность человека, проявляющаяся вповышенной чувствительности к происходящим событиям, обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякогорода испытаний и т. п. (3) … Словарь терминов по общей и социальной педагогике

СЕНЗИТИВНОСТЬ — (от лат. sensus чувство, ощущение) характерологическая особенность человека, проявляющаяся в повышенной чувствительности к происходящим событиям … Педагогический словарь

СЕНЗИТИВНОСТЬ — характерологическая особенность человека, проявляющаяся в повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям; обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний и т.

п … Словарь по профориентации и психологической поддержке

п … Словарь по профориентации и психологической поддержкесензитивность — , социальная фобия это близкие понятия: индивид испытывает страх, очень большое волнение в определенных социальных ситуациях: если приходится выступать публично, вступить в общение с незнакомым человеком и др. Это во многом зависит от… … Культура речевого общения: Этика. Прагматика. Психология

сензитивность возрастная — присущее определенному возрастному периоду оптимальное сочетание условий для развития определенных психических свойств и процессов. Преждевременное или запаздывающее по отношению к периоду С. в. обучение может оказаться недостаточно эффективным,… … Большая психологическая энциклопедия

Сензитивность в психологии это… – определение свойства личности, причины повышенной и пониженной сенситивности

Повышенная чувствительность или сензитивность в психологии – это понятие неоднозначное. Все зависит от контекста применения. Термин может служить для описания характера, возрастных особенностей, метода активного взаимодействия с миром.

Все зависит от контекста применения. Термин может служить для описания характера, возрастных особенностей, метода активного взаимодействия с миром.

Содержание материала:

Определение сензитивности в психологии

Сензитивность в переводе с латыни дословно означает «чувство».

В психологии этот термин применяется для описания характера человека, его акцентуации. В таком понимании слово иногда приобретает негативную окраску, подразумевая болезненную чувствительность, которая мешает нормально жить в социуме.

В другом контексте сензитивность – это способ активного действия, восприятие действительности с особой точностью, повышенная чувствительность к окружающему миру и людям. Это качество, которым можно управлять, оно необходимо хорошему психологу, писателю, художнику, музыканту. Нормальная сензитивность важна для обычного человека, который хочет жить в гармонии с собой и окружающей действительностью.

Что такое сензитивные периоды

Понятие сезитивность используют для описания периодов развития малыша. Это явление считается универсальным, то есть проявляется в жизни всех детей, и в то же время индивидуальным. Момент его начала и окончания для каждого отдельного субъекта можно предсказать только теоретически.

Это явление считается универсальным, то есть проявляется в жизни всех детей, и в то же время индивидуальным. Момент его начала и окончания для каждого отдельного субъекта можно предсказать только теоретически.

Сензитивный период – наиболее благоприятное время для совершенствования определенных психологических навыков, приобретения новых знаний.

Подробное описание этого феномена можно встретить в трудах Марии Монтессори. Ее педагогическая методика свободного воспитания основана на помощи ребенку в овладении определенными навыками и знаниями.

Особенно бурное развитие происходит от рождения и до 6 лет, когда ребёнок преодолевает сразу несколько сензитивных периодов, он учится:

- говорить;

- ходить;

- двигаться и действовать;

- общаться в социуме;

- воспринимать порядок и окружающую действительность.

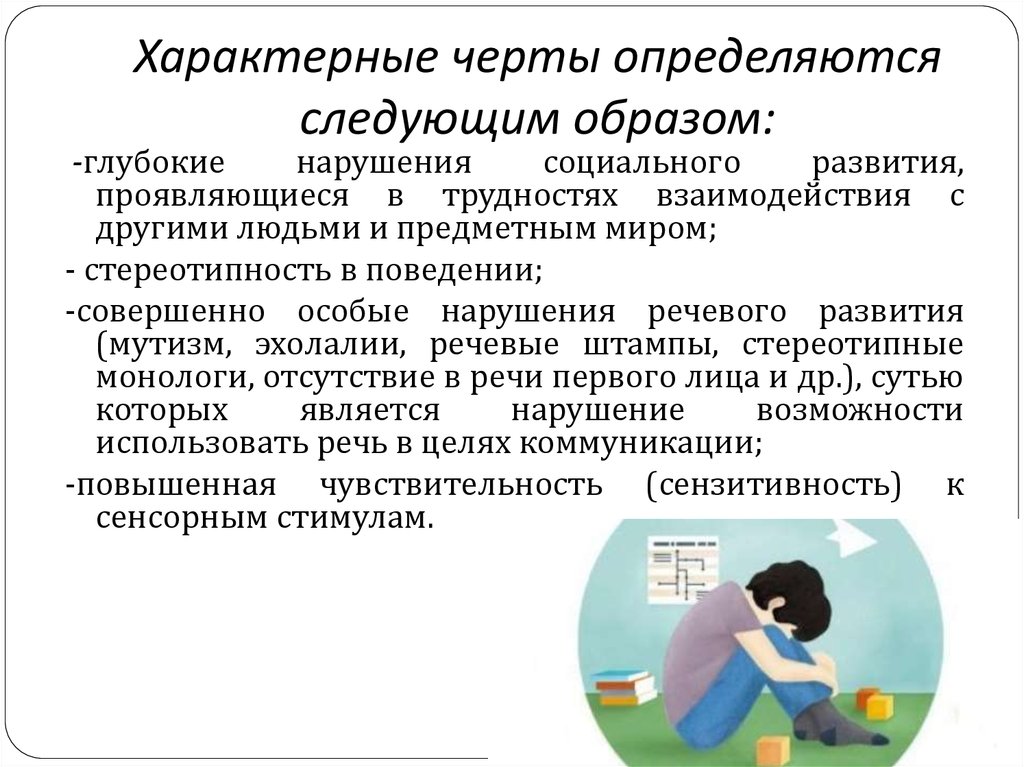

Характер и свойства личности

Сензитивный тип характера описывает чрезмерную, болезненную чувствительность человека ко всему происходящему. На такую личность любые внешние факторы очень сильно действуют – громкий звук, яркий свет, резкая речь. Для чувствительного человека любое грубое слово – это психологическая травма. Сильный звук и свет становится потрясением, он не может выносить чрезмерных нагрузок на работе и во время учебы, мучается и страдает.

На такую личность любые внешние факторы очень сильно действуют – громкий звук, яркий свет, резкая речь. Для чувствительного человека любое грубое слово – это психологическая травма. Сильный звук и свет становится потрясением, он не может выносить чрезмерных нагрузок на работе и во время учебы, мучается и страдает.

Психологическая работа для таких людей всегда чрезмерна, они не выносят высокой требовательности, им очень тяжело жить. Если в семье такой родственник сосуществует рядом с эмоционально-вспыльчивым типом, то очень страдает. Сензитивные люди предпочитают во внешней жизни полутона, и это касается эмоций, нагрузок, отношений. Такие особенности нужно понимать и знать родным и близким.

Частой спутницей повышенной чувствительности является тревога. Страх всего нового, закрытость от незнакомых людей, опасения по поводу предстоящих испытаний – все это свойственно сенситивному человеку с меланхолическим темпераментом.

Другие черты характера:

- стеснительность;

- склонность к длительным переживаниям;

- низкая самооценка;

- заниженный уровень притязаний;

- робость;

- впечатлительность;

- повышенная моральная требовательность к самому себе.

При помощи сознательных усилий и психологических тренингов сензитивности излишне ранимый и уязвимый характер сглаживается. Это происходит благодаря формированию умения справляться с ситуациями, вызывающими тревогу.

Возрастная чувствительность

Признаки возрастной чувствительности лучше исследовано у детей. Это явление, которое возникает на определенном этапе жизни, выражает различный уровень восприимчивости к влиянию внешних факторов.

Возрастная сензитивность характеризуется ограниченной продолжительностью. Определенный промежуток, когда проявляется это свойство наиболее ярко, называют сензитивным периодом. Начало и окончание этого промежутка времени не зависит от желания индивида и успешности усвоения знаний. Даже если необходимый навык и был развит, с возрастом происходит угасание способностей.

Родители не в силах ускорить наступление периода повышенной чувствительности у ребенка или отсрочить его окончание. Но, создав благоприятные условия для обучения в нужное время, они помогут реализоваться заложенному от природы потенциалу.

Некоторые исследователи (Кольцов, Эльконин, Ананьев) считают, что благоприятные периоды повышенной чувствительности сопровождают человека на протяжении всей жизни, при этом имеют волнообразный характер – время активного развития сменяется спадом.

Поведение в обществе

Все виды чувствительности реализуются в контакте с внешним миром или другими людьми.

Сенситивность, возникающая в период такого соприкосновения – это свойство личности, которое помогает быть внимательным к окружающим, уметь прогнозировать их поступки, поведение и реакции.

Выделяют 4 основных типа такой сензитивности:

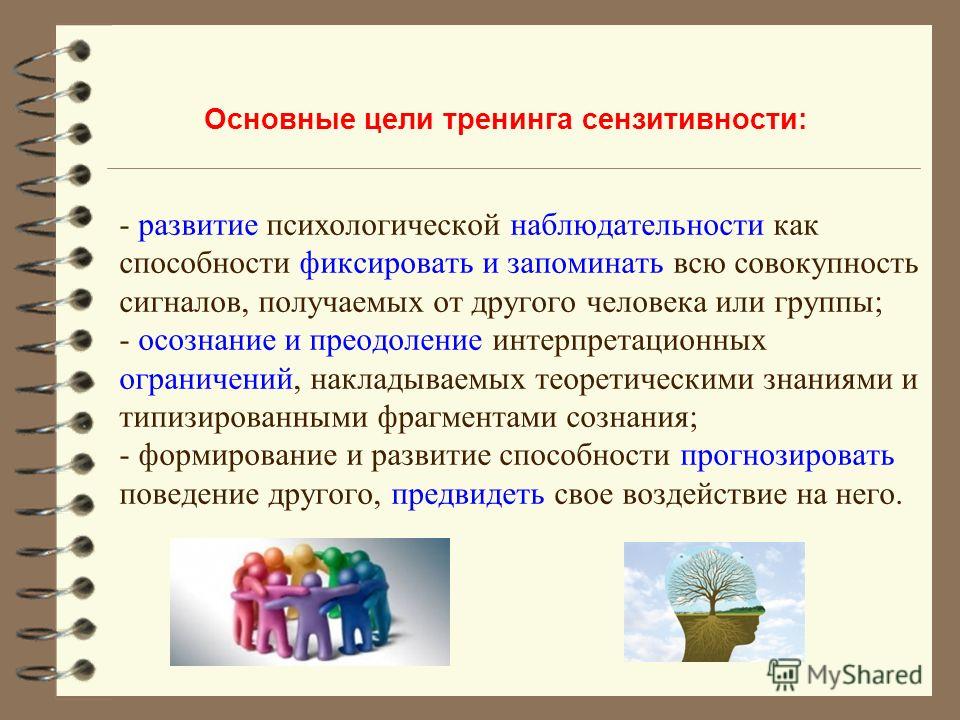

- Наблюдательная с. – это способность видеть, слышать, созерцать другого человека. Умение запоминать внешнюю форму и высказывания, жесты, облик, делать определенные выводы и прогнозы на основе полученной информации.

- Теоретическая с. – имеет отношение к работе специалистов, которые помогают людям. Навыки связаны с выбором и использованием определенных теорий, наиболее подходящих для анализа конкретных случаев.

- Номотетическая с. – способность воспринимать других людей, как представителей социальных групп, к которым они принадлежат. Это позволяет определить круг общения, потребностей и интересов наблюдаемых личностей.

- Идеографическая с. – способность замечать отличительные черты характера и поведения других особ. Возможность прогнозировать дальнейшие действия и эмоции конкретного человека.

Повышенная чувствительность к внешнему миру и самому себе, как сознательно управляемый навык, полезна и достойна развития. В психологической практике популярны тренинги для совершенствования этого качества.

Причины повышенной и пониженной сензитивности

Частое применение шаблонов в оценке окружающей действительности является следствием пониженной сензитивности. Если воспринимать каждую новую ситуацию или человека в своей жизни через призму существующих установок, неизбежны ошибки и развитие неврозов. Только осмысление истинного положения вещей, понимание сущности другого индивида, позволяет преодолеть кризис.

Иное проявление пониженной индивидуальной сензитивности – это отсутствие восприятия себя самого. Способность замечать, считывать, воспринимать свои внутренние сигналы и реагировать на них определенным образом необходима для нормальной жизни. Иногда человек бывает дистанцирован от самого себя на уровне эмоций, тела и т. д. Такое состояние приводит к возникновению нервных заболеваний, депрессии, проблем в поведении. Человек способен развить чувствительность и осознать себя только после расстановки приоритетов и обозначения личных ценностей. По природе своей он может уделять внимание только тому, что является наиболее значимым в собственных глазах.

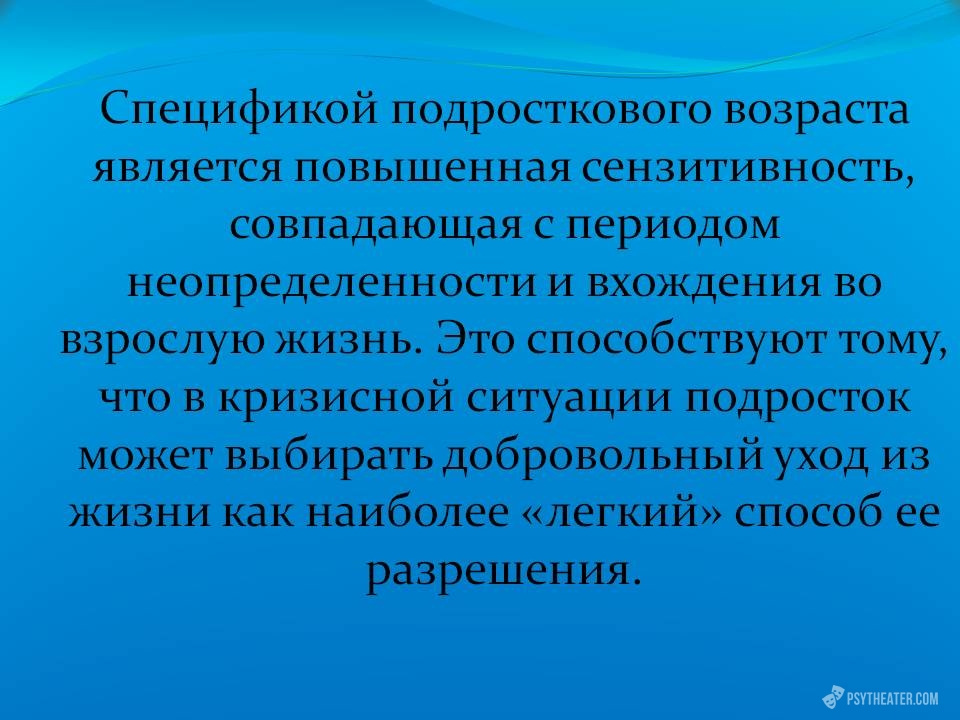

Итак, нормальная социальная сензитивность, позволяющая понять истинную суть вещей и стимулирующая развитие в детском возрасте, полезна и даже необходима. Как черта характера, повышенная чувствительность, выходящая за границы нормы, обычно искажает понимание себя и мира. Она формируется вследствие неправильного, авторитарного воспитания личности в детстве или является возрастной особенностью. Так, повышенной сензитивностью характера обладают подростки. Они обостренно воспринимают несправедливость, преувеличивают значение происходящего, не могут адекватно оценить себя и свои эмоции.

Так, повышенной сензитивностью характера обладают подростки. Они обостренно воспринимают несправедливость, преувеличивают значение происходящего, не могут адекватно оценить себя и свои эмоции.

Сензитивность

СЕНЗИТИВНОСТЬ — особая чувствительность, восприимчивость к определенным внешним воздействиям. Термин предложен итальянским педагогом М.Монтессори, которая считала дошкольное детство «сензитивным возрастом», т.е. этапом наибольшей восприимчивости к воспитательным воздействиям. Впоследствии это представление было уточнено и конкретизированно. В исследованиях ряда педагогов и психологов было показано, что на протяжении детства могут быть выделены особые этапы — так называемые сензитивные периоды, в которых ребенок бывает особенно чувствителен к определенным влияниям и восприимчив к приобретению определенных способностей. Так, сензитивный период для развития речи — 1-3 года. Если ребенок в этом возрасте воспитывается в обедненной речевой среде, в условиях недостаточного речевого общения, это приводит к заметному отставанию в речевом развитии; компенсировать это отставание впоследствии оказывается весьма затруднительно. Установлено также, что в возрасте около 5 лет дети особенно чувствительны к развитию фонематического слуха; по прошествии этого срока такая чувствительность снижается. Сензитивный период для развития навыков письма — 6-8 лет.

Установлено также, что в возрасте около 5 лет дети особенно чувствительны к развитию фонематического слуха; по прошествии этого срока такая чувствительность снижается. Сензитивный период для развития навыков письма — 6-8 лет.

Сензитивные периоды — это оптимальные сроки развития определенных психических способностей. Преждевременное по отношению к сензитивному периоду начало обучения (например, письму) бывает малоэффективным; оно также вызывает у ребенка нервное и физическое перенапряжение, чреватое эмоциональными срывами. Но и обучение, начатое со значительным опозданием по отношению к сензитивному периоду, приводит к невысоким результатам; нормальный уровень соответствующей способности может быть вообще не достигнут. Таким образом, в обучении и воспитании необходимо согласование педагогических воздействий с возрастными возможностями ребенка.

Наряду с описанной — возрастной — сензитивностью в психологии выделяют также так называемую характерологическую сензитивность, которая проявляется в обостренной эмоциональной восприимчивости к внешним воздействиям определенного рода. Такая сензитивность, проявляющаяся, в частности, в особой чувствительности к настроениям и взаимоотношениям окружающих людей, выступает основой способности к сопереживанию, глубокому пониманию личностных проявлений. В этом смысле она выступает как положительная черта. Но в то же время характерологическая сензитивность делает человека более психологически уязвимым, на ее почве может развиться болезненная ранимость и обидчивость, а в особо неблагоприятных случаях — и невротические нарушения. В общении с ребенком, для которого характерна повышенная эмоциональная чувствительность, родителям следует быть особо внимательными, избегать резких приемов педагогического воздействия. Воспитание эмоций и воли должно быть направлено прежде всего на формирование способности конструктивно регулировать собственные переживания.

Такая сензитивность, проявляющаяся, в частности, в особой чувствительности к настроениям и взаимоотношениям окружающих людей, выступает основой способности к сопереживанию, глубокому пониманию личностных проявлений. В этом смысле она выступает как положительная черта. Но в то же время характерологическая сензитивность делает человека более психологически уязвимым, на ее почве может развиться болезненная ранимость и обидчивость, а в особо неблагоприятных случаях — и невротические нарушения. В общении с ребенком, для которого характерна повышенная эмоциональная чувствительность, родителям следует быть особо внимательными, избегать резких приемов педагогического воздействия. Воспитание эмоций и воли должно быть направлено прежде всего на формирование способности конструктивно регулировать собственные переживания.

Маралова Т.П. Сензитивность к человеку как условие формирования личностной нормативности и профессиональной идентичности у студентов-психологов младших куров

Маралова Татьяна Петровна

Череповецкий государственный университет

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики

Maralova Tatyana Petrovna

Cherepovets State University

PhD, Associate Professor of psychology and pedagogics

Библиографическая ссылка на статью:

Маралова Т. П. Сензитивность к человеку как условие формирования личностной нормативности и профессиональной идентичности у студентов-психологов младших куров // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2015/02/9892 (дата обращения: 27.07.2021).

П. Сензитивность к человеку как условие формирования личностной нормативности и профессиональной идентичности у студентов-психологов младших куров // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2015/02/9892 (дата обращения: 27.07.2021).

Одной из серьезных проблем, с которыми сталкивается современная высшая школа, является недостаточная профессиональная ориентированность абитуриентов, поступающих в вуз. Нередко выбор того или иного направления подготовки или специальности обусловлен не столько реальным желанием молодого человека выбрать соответствующий профиль обучения, сколько стремлением поступить в такой вуз, где имелись бы бюджетные места, было бы интересно и не так сложно учиться. А, учитывая тот факт, что во многих вузах в соответствии с политикой министерства образования бюджетные места сокращаются, особенно по гуманитарным направлениям, то конкурсы на направления и специальности гуманитарной сферы, где есть бюджетные места, неуклонно остаются достаточно высокими. Это в полной мере относится к направлению «Психология» и специальности «Психология служебной деятельности». Поступают сюда нередко абитуриенты, которые реально не ориентированы на профессию психолога, а – в силу указанных выше факторов, то есть наличия бюджетных мест, интереса и невысокой трудности обучения.

Это в полной мере относится к направлению «Психология» и специальности «Психология служебной деятельности». Поступают сюда нередко абитуриенты, которые реально не ориентированы на профессию психолога, а – в силу указанных выше факторов, то есть наличия бюджетных мест, интереса и невысокой трудности обучения.

Положение усугубляется еще и тем, что в вуз приходят, не только слабо профессионально ориентированные выпускники школ, но к тому же еще и с трудом осваивающие нормы, требования и правила обучения в высшей школе. Для ряда студентов младших курсов характерно стремление формально подходить к обучению, проявления необязательности, безответственности, прокрастинации (откладывание дел на потом), лени, ухода от решения проблем, что сопровождается конфликтами с преподавателями, родителями, сверстниками и т.п. Вуз же должен в соответствии с требованиями ФГОС формировать профессиональные компетенции, профессиональную направленность личности, способствовать в конечном итоге становлению профессиональной идентичности.

В соответствии со сказанным возникает вопрос, действительно ли личностная нормативность, которая в известной степени сформировалась или не сформировалась еще в процессе обучения в школе, способствует становлению профессиональной идентичности?

Ответу на этот вопрос и было посвящено проведенное нами эмпирическое исследование. Однако прежде чем перейти к описанию процедуры исследования, его методов и результатов, сделаем небольшой теоретический экскурс в проблему.

Нормативность как личностная характеристика достаточно интенсивно исследуется в современной психологии. Это и понятно, поскольку следование социальным нормам является необходимым атрибутом жизни человека в обществе как социального существа. Чаще всего изучается нормативность поведения. Под ним имеется в виду знание норм, принятие их и следование им в своей жизни и деятельности. В частности, в исследованиях А. К. Пащенко было показано, что уже в младшем школьном возрасте можно выделить четыре уровня поведения: импульсивный, полевой, ролевой и собственно нормативный [1]. В последнее время большое внимание уделяется изучению механизмов принятия норм, то есть нормативопринятия [2]. В ряде исследований теоретико-методологического характера способность к созданию новых норм выступает как важнейший показатель функционирования человека как личности [3].

В последнее время большое внимание уделяется изучению механизмов принятия норм, то есть нормативопринятия [2]. В ряде исследований теоретико-методологического характера способность к созданию новых норм выступает как важнейший показатель функционирования человека как личности [3].

В нашей работе мы говорим не столько о нормативности поведения, сколько о личностной нормативности. Если нормативность поведения термин, в большей степени описывающий человека как социального индивида, то личностная нормативность характеризует его уже как личность. Личностная нормативность, по нашему мнению, означает не только акт принятия человеком социальных норм, но и тот факт, что они становятся его внутренними нормами, перерастая постепенно в жизненные принципы. Другими словами, происходит процесс наделения социальных норм личностными смыслами. На этой основе и рождаются такие жизненные принципы, как порядочность, ответственность, организованность, умение держать слово и выполнять обязательства и т. п.

п.

Что касается понятия идентичности, то благодаря работам Э. Эриксона [4], оно прочно вошло в обиход современной психологии. Ее значение в жизни и деятельности человека трудно переоценить. Высокий уровень сформированности идентичности характеризует человека как зрелую личность, способную актуализировать и реализовать свой потенциал. Отсутствие идентичности или низкий уровень ее сформированности приводят к крайне негативным последствиям, а именно к потере чувства тождественности, целостности с собой, разорванности структуры «Я».

Особое значение имеет становление идентичности личности профессионала. Трудно себе представить человека, который осваивает профессию, но не отождествляет себя с личностью представителя соответствующей профессии. Это в полной мере относится и к профессии психолога. В настоящее время данной проблеме посвящено значительное число исследований. Изучаются ее виды, структура, механизмы, детерминанты и этапы становлениях [5].

Если обратиться к студенту, который выбрал психологию как направление или как специальность, то его профессиональная идентичность находится на стадии становления. И как показывает практика, далеко не у всех формируется даже к концу обучения в вузе. Более того, некоторые исследователи данного феномена предлагают разводить понятия «профессиональная идентичность специалиста» и «профессиональная идентичность студента-будущего психолога» [6]. С этим вполне можно согласиться, поскольку цели, мотивы и сама деятельность работающего психолога и студента – будущего психолога существенно различаются.

И как показывает практика, далеко не у всех формируется даже к концу обучения в вузе. Более того, некоторые исследователи данного феномена предлагают разводить понятия «профессиональная идентичность специалиста» и «профессиональная идентичность студента-будущего психолога» [6]. С этим вполне можно согласиться, поскольку цели, мотивы и сама деятельность работающего психолога и студента – будущего психолога существенно различаются.

Итак, сделав необходимые теоретические пояснения, вернемся к целям и гипотезам нашего исследования. Нами было сделано предположение, что личностная нормативность выступает в качестве общего фактора, обусловливающего становление профессиональной идентичности студента-будущего психолога. У студентов с высоким уровнем личностной нормативности будут создаваться более благоприятные предпосылки для формирования профессиональной идентичности, чем у студентов, у которых личностная нормативность находится еще на относительно низком уровне.

С целью проверки данного предположения нами и было предпринято специальное эмпирическое исследование, в котором приняло участие 48 студентов первых и вторых курсов специальности 030301. 65 «Психология служебной деятельности» Череповецкого государственного университета.

65 «Психология служебной деятельности» Череповецкого государственного университета.

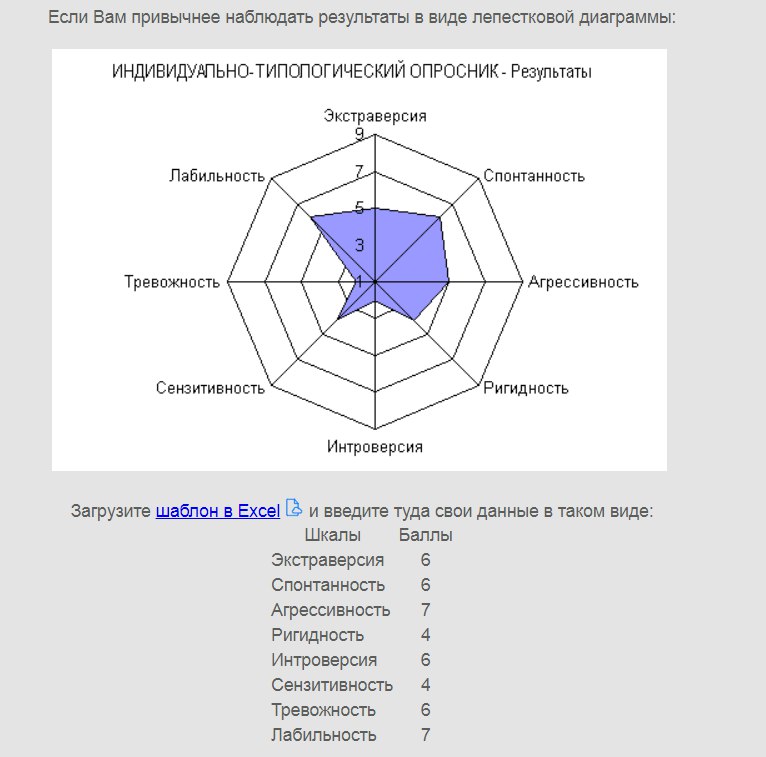

В структуре профессиональной идентичности были выделены когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Мы полагали, что профессиональная идентичность является сформированной, если студент идентифицирует себя с личностью психолога (когнитивный компонент), положительно эмоционально относится к своей будущей профессии (эмоциональный компонент) и имеет обоснованное намерение в будущем работать по специальности (поведенческий компонент).

В соответствии с этим конструктом подбирался и диагностический инструментарий. Когнитивный компонент выявлялся с помощью методики «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартлэнда [7]. Основным показателем выступило отождествление студентами себя с психологом: «Я – психолог», «Я – будущий психолог» и т.п. Эмоциональный компонент изучался с помощью семантического дифференциала Ч. Осгуда, технология применения которого подробно описана В. Ф. Петренко [8]. Выводы об эмоциональной привлекательности профессии осуществлялись на основе факторов семантического дифференциала: силы, активности, оценки. С целью исследования поведенческого компонента был использован опросник Е.А. Климова «Личный профессиональный план» [9]. Поведенческий компонент считался сформированным, если студент указывает не только на то, что он будет психологом, но и на возможную сферу работы, имеет представление о способах и путях достижения целей и реализации профессиональных планов.

С целью исследования поведенческого компонента был использован опросник Е.А. Климова «Личный профессиональный план» [9]. Поведенческий компонент считался сформированным, если студент указывает не только на то, что он будет психологом, но и на возможную сферу работы, имеет представление о способах и путях достижения целей и реализации профессиональных планов.

Личностная нормативность исследовалась с помощью опросника Р. Кеттелла, использовались шкалы G – нормативность поведения и Q3 – самоконтроль [10]. А также с помощью опросника «Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина, применялась шкала МН – моральная нормативность [11]. Выводы об уровне личностной нормативности студентов делались на основе сопоставления результатов по всем трем шкалам двух названных тестов.

Обратимся непосредственно к основным результатам исследования. На первом этапе нами были проанализированы общие данные о сформированности профессиональной идентичности и выраженности уровня личностной нормативности. Здесь мы приводим данные выраженности только относительно высоких и относительно низких уровней изучаемых показателей. Результаты отражены в таблице 1.

Здесь мы приводим данные выраженности только относительно высоких и относительно низких уровней изучаемых показателей. Результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Уровни выраженности профессиональной идентичности и личностной нормативности у студентов-психологов младших курсов (в %)

| Уровни выраженности | Профессиональная идентичность | Личностная нормативность |

| Относительно высокий уровень | 34 | 37 |

| Относительно низкий уровень | 66 | 63 |

| Всего: | 100 | 100 |

Итак, как хорошо видно из таблицы 1, только у трети испытуемых на относительно высоком уровне оказались выраженными и профессиональная идентичность (34% – выражены три или два компонента идентичности), и личностная нормативность (37% – высокие показатели получены по трем или двум шкалам используемых тестовых методик). У большей части студентов младших курсов исследуемые параметры оказались на относительно низком уровне.

У большей части студентов младших курсов исследуемые параметры оказались на относительно низком уровне.

Далее нами была предпринята попытка выявить, существует ли корреляционная зависимость между личностной нормативностью и профессиональной идентичностью. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Взаимосвязь личностной нормативности и профессиональной идентичности студентов-психологов младших курсов (в %)

| Профессиональная идентичность | Уровни личностной нормативности | |

| Относительно высокий уровень | Относительно низкий уровень | |

| Относительно высокий уровень | 79 | 18 |

| Относительно низкий уровень | 21 | 82 |

Приведенные результаты не нуждаются в особой интерпретации и доказательствах. Они – очевидны. У студентов с относительно высоким уровнем личностной нормативности в 79% случаев проявляется и относительно высокий уровень профессиональной идентичности. И, наоборот, те, у кого преобладает относительно низкий уровень личностной нормативности, демонстрируют, как правило, и низкий уровень выраженности профессиональной идентичности. Данные корреляционного анализа подтвердили этот вывод (использовался дихотомический коэффициент корреляции φ, который рассчитывался по исходным данным). Получен высокий значимый коэффициент корреляции (φ = 0,60, при p < 0,01), что свидетельствует о существовании связи между личностной нормативностью и профессиональной идентичностью.

Они – очевидны. У студентов с относительно высоким уровнем личностной нормативности в 79% случаев проявляется и относительно высокий уровень профессиональной идентичности. И, наоборот, те, у кого преобладает относительно низкий уровень личностной нормативности, демонстрируют, как правило, и низкий уровень выраженности профессиональной идентичности. Данные корреляционного анализа подтвердили этот вывод (использовался дихотомический коэффициент корреляции φ, который рассчитывался по исходным данным). Получен высокий значимый коэффициент корреляции (φ = 0,60, при p < 0,01), что свидетельствует о существовании связи между личностной нормативностью и профессиональной идентичностью.

Далее возникает закономерный вопрос, что необходимо делать в вузе, чтобы способствовать формированию у студентов личностной нормативности, а через нее способствовать и быстрейшему становлению профессиональной идентичности? Путей решения этой проблемы много, большая часть из них связана с совершенствованием обучения и профессиональной подготовки студентов-психологов в вузе. Однако мы попытались найти и выделить такие факторы, которые являются специфическими именно для студентов – будущих психологов. Было сделано предположение, что одним из таких факторов является сензитивность (чувствительность) к человеку. Именно сензитивность является тем объединяющим элементом, способствуя формированию которого, можно одновременно решать задачи, связанные и с развитием личностной нормативности, и развитием профессиональной идентичности.

Однако мы попытались найти и выделить такие факторы, которые являются специфическими именно для студентов – будущих психологов. Было сделано предположение, что одним из таких факторов является сензитивность (чувствительность) к человеку. Именно сензитивность является тем объединяющим элементом, способствуя формированию которого, можно одновременно решать задачи, связанные и с развитием личностной нормативности, и развитием профессиональной идентичности.

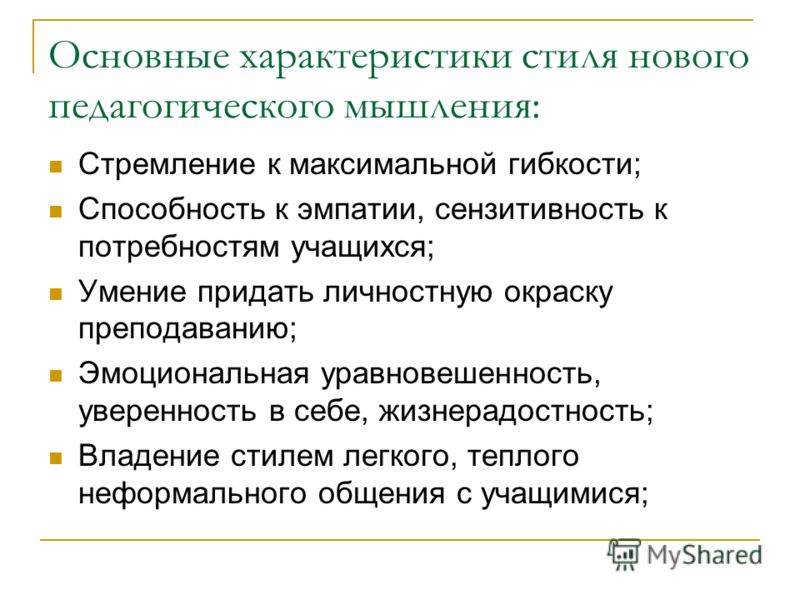

Сензитивность к человеку – это сложное личностное образование, проявляющееся в способности индивида выделять другую личность в качестве объекта своего отношения. Она проявляется в четырех параметрах: в наличии интереса к другому человеку, в эмпатии к нему, в желании понять его и в стремлении оказывать помощь. Со всей уверенностью можно сказать, что для будущего психолога сензитивность к другому человеку составляет содержательную сторону формирующейся его профессиональной идентичности.

В полной мере это можно сказать и о студентах, которые находятся только на стадии профессиональной подготовки. Наблюдения за студентами младших курсов показывают, что нередко их интерес к человеку носит поверхностный характер, выступает на уровне простого любопытства, опирается на опыт школьной жизни, где им удавалось оказывать посильную помощь другим людям, прежде всего, сверстникам. В то же время, как показали наши предыдущие исследования, сензитивность к человеку может не только не возрастать, но и снижаться к концу обучения в вузе, что определяется как некоторыми недостатками подготовки в вузе, так определенными личностными качествами студентов, связанных, прежде всего, с уровнем доверия к миру и другим людям [12].

Наблюдения за студентами младших курсов показывают, что нередко их интерес к человеку носит поверхностный характер, выступает на уровне простого любопытства, опирается на опыт школьной жизни, где им удавалось оказывать посильную помощь другим людям, прежде всего, сверстникам. В то же время, как показали наши предыдущие исследования, сензитивность к человеку может не только не возрастать, но и снижаться к концу обучения в вузе, что определяется как некоторыми недостатками подготовки в вузе, так определенными личностными качествами студентов, связанных, прежде всего, с уровнем доверия к миру и другим людям [12].

Исходя из сказанного, логично было сделать предположение, что выраженность сензитивности к человеку будет способствовать формированию личностной нормативности и становлению профессиональной идентичности студентов.

С целью проверки данного предположения нами было организовано дополнительное исследование. Был разработан специальный опросник, состоящий из 20 утверждений, по 5 утверждений на каждую исследуемую позицию: интерес к человеку, эмпатию, понимание и помощь. Затем нами был осуществлен корреляционный анализ каждого из этих 20 утверждений с личностной нормативностью и профессиональной идентичностью. В итоге выделилось три ведущие фактора, которые оказались наиболее тесно связаны с личностной нормативностью и профессиональной идентичностью (использовался дихотомический коэффициент корреляции φ). Статистически значимые результаты приведены в таблице 3.

Затем нами был осуществлен корреляционный анализ каждого из этих 20 утверждений с личностной нормативностью и профессиональной идентичностью. В итоге выделилось три ведущие фактора, которые оказались наиболее тесно связаны с личностной нормативностью и профессиональной идентичностью (использовался дихотомический коэффициент корреляции φ). Статистически значимые результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Корреляционная взаимосвязь личностной нормативности, идентичности с факторами сензитивности к человеку*

Идентичность | Личностная нормативность | Эмпатия | Помощь | Понимание | |

| Идентичность | — | 0,60** | 0,32* | — | 0,34* |

| Личностная нормативность | — | — | 0,37* | 0,34* | |

| Эмпатия | — | 0,31* | 0,37* | ||

| Помощь | — | 0,35* | |||

| Понимание | — |

*Примечание: ** – значимость на 1% уровне; * – значимость на 5% уровне.

Итак, как хорошо видно из таблицы 3, в качестве ведущих выделилось три фактора, которые оказались тесно взаимосвязанными друг с другом. Это: «Я способен остро чувствовать эмоциональное состояние даже малознакомого человека» – эмпатия; «Я не испытываю затруднений в оказании реальной помощи другим людям» – помощь; «Мне не составляет особого труда в процессе общения с человеком понять его мысли, чувства и скрытые переживания» – понимание.

В качестве центрального фактора следует признать фактор, связанный с пониманием другого: «Мне не составляет особого труда в процессе общения с человеком понять его мысли, чувства и скрытые переживания». С ним положительно коррелирует и профессиональная идентичность, и личностная нормативность. Он характеризует способность студентов к психологической проницательности и свидетельствует об интересе к внутреннему миру другого человека. Кроме того, профессиональная идентичность оказалась тесно связанной с эмпатией, а личностная нормативность – с готовностью оказать помощь другому человеку.

Таким образом, вырисовывается достаточно четкая картина. Студенты с высоким уровнем личностной нормативности и выраженной профессиональной идентичностью обладают самыми главными качествами, которые необходимы психологу для успешной практической деятельности, это стремлением понять другого человека, сопереживать ему и оказывать реальную помощь. У студентов же, у которых данные способности выражены в гораздо меньшей степени, и личностная нормативность не находится на должном уровне, а всё вместе в своей совокупности, вероятно, препятствует и становлению профессиональной идентичности.

Вывод, который можно сделать на основе полученных результатов исследования, достаточно конкретен и понятен. Если мы хотим у студентов – будущих психологов одновременно добиваться и проявлений высокой личностной нормативности и развития их профессиональной идентичности, основное внимание в ходе обучения и осуществления профессиональной подготовки должно уделяться формированию сензитивности к человеку. По всей вероятности, для этого недостаточно изучения только теоретического материала или проведения практикумов в традиционной форме, важно создать условия, чтобы сами студенты были интересны друг для друга, чтобы их общение и взаимодействие не ограничивалось установлением мало к чему обязывающих отношений. Необходимо уже с младших курсов таким образом организовывать деятельность, чтобы она актуализировала потребности в раскрытии и самораскрытии, доверии друг к другу и к преподавателям, развивала эмпатические способности, умения понимать друг друга и оказывать реальную посильную помощь.

Библиографический список

- Пащенко А. К. Развитие нормативного поведения младших школьников: Автореф. дисс. канд. психол. н. М., 2010.

- Акимова М. К., Горбачева Е. И., Козлова В. Т., Столярова В. А., Ярошевская С. В. Нормативопринятие как психологическое условие наращивания социального капитала в разных образовательно-возрастных группах // Прикладная юридическая психология. 2012. № 3. С. 146-153.

- Веракса Н. Е. Личность и культура: структурно-диалектический подход //Перемены. 2000. № 1. С.81-107

- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Флинта, 2006. 342 с.

- Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность. М.: МОСУ, 2001. 272 с.

- Родыгина У. С. Психологические особенности профессиональной идентичности студентов // Психологическая наука и образование. 2007. №4. С. 39-51.

- Михаленко ТН. Тест двадцати утверждений самоотношения Куна М. и Макпартлэнда Т. Череповец, 2004. 20 с.

- Петренко В. Ф. Психосемантика сознания. М.: Изд-во МГУ, 1988. 207 с.

- Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2004. 304 с.

- Тест Кеттелла. 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gurutestov.ru/test/60

- Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gurutestov.ru/test/42/

- Маралова Т. П. Психологические особенности взаимосвязи профессиональной идентичности и доверия к себе у студентов – будущих психологов // Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. № 5. С. 126-130.

Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Маралова Татьяна Петровна»

это повышенная чувствительность к определенным факторам

Сензитивность в психологии – это ощущение у человека повышенной чувствительности, неуверенности и ранимости. Наиболее часто такие люди жалуются на то, что их не понимают. Пациенты при обращении к специалисту высказываются о возникновении ощущения недружелюбности окружающих, а также о понимании того, что они хуже остальных. Сензитивность – это проявление излишней скованности и застенчивости.

Особая чувствительность

Сензитивность в психологии – это понятие, касающееся особенностей личности. Заключается оно в чрезмерной ранимости и чувствительности, повышенной совестливости, а также постоянной склонности к сомнениям в своих поступках и в фиксации на своих переживаниях. Сензитивный человек психически легко раним.

Такое состояние особой чувствительности может быть кратковременным. Оно нередко сопровождает сильные разочарования, огорчения или нервные напряжения.

Сензитивность также может быть явлением частым или даже постоянным. Нередко такой образ мышления, когда человеку кажется, что против него настроен весь мир, препятствует социальной адаптации личности.

В том случае, если подобная симптоматика имеет место, возникает необходимость консультации у врача-психотерапевта. Специалистом должна быть собрана достоверная информация о пациенте для выбора правильной тактики лечения и облегчения состояния больного.

Сензитивность – это состояние, которое может быть следствием различных психических расстройств. К ним можно отнести:

- неврозы;

- стрессовые состояния;

- заболевания головного мозга органического типа;

- патологии личности;

- депрессии;

- тревожные расстройства;

- психические расстройства эндогенного характера;

- поражения головного мозга токсического типа.

Критический период

Сензитивность возраста нередко наблюдается у детей. В их жизни наступает такой момент, когда происходит психическое созревание маленького человека, способствующее усвоению ним определенных функций. Как правило, окружающая ребенка среда преподносит ему разнообразные случаи для упражнений. Эти упражнения должны соответствовать потребностям маленького индивида. Но бывают ситуации, когда этого не происходит. Ребенок при этом теряет возможность естественного усвоения.

Так, для развития речи сензитивный период (оптимальный срок развития психических способностей) – это возраст с года до трех лет. В том случае, когда ребенок воспитывается в условиях обедненной речевой среды, его отставание в развитии речи весьма существенно. Компенсировать в дальнейшем этот пробел весьма сложно. Сензитивным периодом для развития фонематического слуха является пятилетний возраст, а для освоения навыков письма – шесть-восемь лет.

Преждевременное, а также запоздавшее обучение дает, как правило, невысокие результаты.

Восприимчивость к внешним факторам

Наряду с возрастной в психологии выделяется так называемая характерологическая сензитивность. Это явление обострения эмоциональной восприимчивости к определенного рода внешним воздействиям. Такое состояние находит свое проявление при взаимоотношениях с окружающими людьми. Характерологическая сензитивность – это способность глубоко понять личностные проявления и сопереживать той или иной ситуации. В таком смысле она является положительной чертой. Но, с другой стороны, этот тип сензитивности делает человека уязвимым в психологическом плане. На этой почве могут развиваться болезненные проявления обидчивости и ранимости. В самых неблагоприятных случаях возникают невротические нарушения.

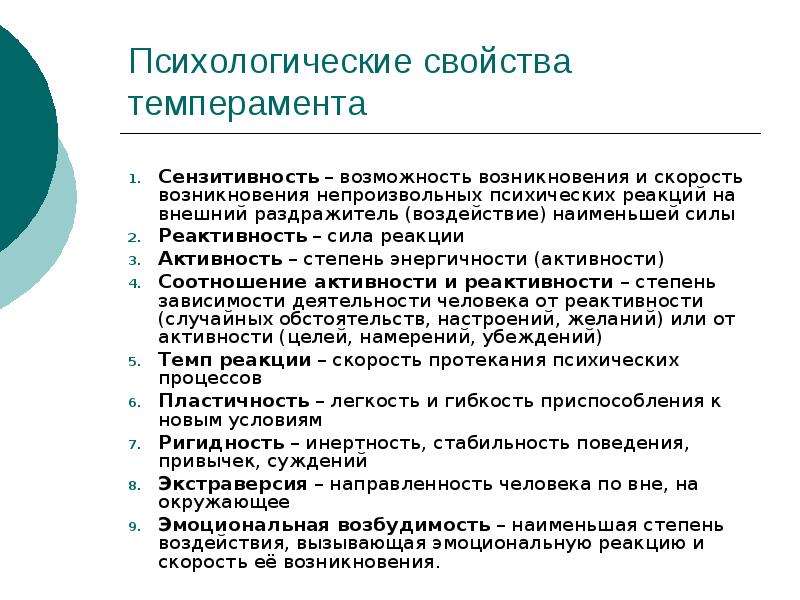

Особенности темперамента

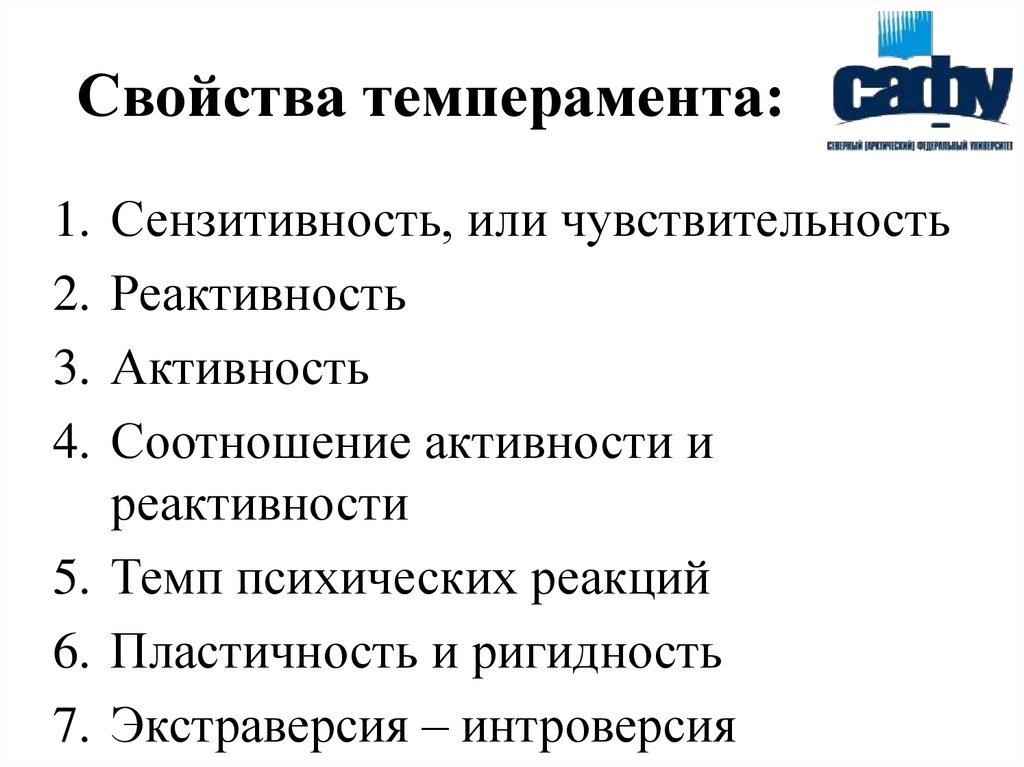

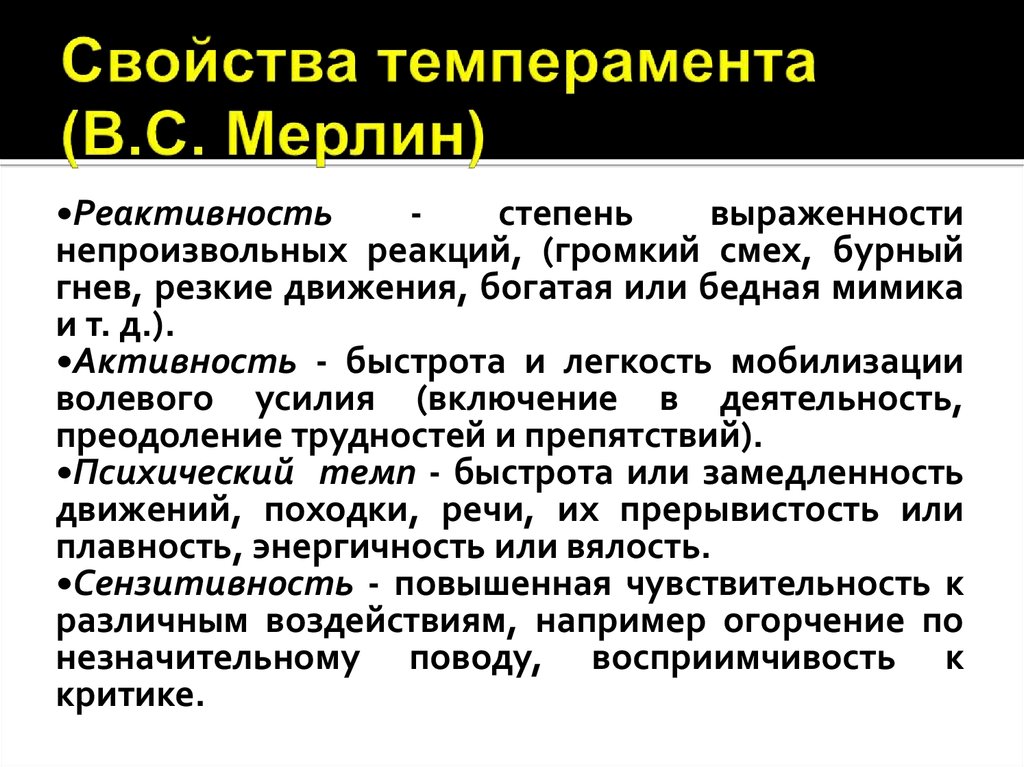

О степени сензитивности судят по той силе внешних воздействий, которая необходима для возникновения какой-либо психической реакции. Так, у одного человека определенные условия никакого раздражения могут не вызвать, в то же время для другого они являются сильным возбуждающим фактором. Например, при какой-либо неудовлетворенной потребности один человек может этого не заметить вовсе, а другой при этих же условиях будет непременно страдать. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сензитивность – это понятие, которое зависит и от темперамента личности.

Различные типы людей по особенностям характера

Сензитивность темперамента у холериков характеризуется неуравновешенностью и излишней возбудимостью. У таких людей нередко наблюдается цикличность поведения. Их интенсивная деятельность может резко уйти на спад. Это происходит из-за снижения психических сил или потери интереса. Такие люди отличаются от остальных резкими и быстрыми движениями, а также яркими выражениями чувств в мимике речи. Незначительная сензитивность наблюдается у сангвиников. Эти люди легко приспосабливаются к изменяющейся обстановке. Именно поэтому внешние факторы отрицательное влияние на их поведение оказывают не всегда.

Сензитивной ригидностью отличаются флегматики. У таких людей происходит медленное течение психологических процессов. Явление возбуждения у флегматиков уравновешивается сильным торможением. Именно поэтому такие люди способны сдерживать свои импульсы.

Повышенной ранимостью и эмоциональной чувствительностью отличаются меланхолики. На внезапное осложнение обстановки они реагируют весьма болезненно. В опасных ситуациях у них возникает чувство сильного страха. В общении с незнакомыми людьми меланхолики чувствуют себя очень неуверенно.

Психологические особенности взаимосвязи сензитивности к угрозам и потребностей в безопасности у старших школьников и студентов публикация выполнена в ходе проведения поисковой научно-исследовательской работы в рамках реализации госзадания Министерства образования и науки РФ (заявка № 6. 1156. 2011) Текст научной статьи по специальности «Психологические науки»

имеют свою специфику. Среди всех качеств, обеспечивающих успешность выполнения данной профессиональной деятельности, можно выделить такие, как: хорошее здоровье и физическая устойчивость, высокая концентрация и объем внимания, ответственность, внимательность, добросовестность, аккуратность, эмоциональная устойчивость.

Полученные данные свидетельствуют, что учащиеся отмечают те ценности, которые важны и в их дальнейшей профессиональной деятельности — здоровье, исполнительность, аккуратность, образованность, уверенность в себе. Принятие ценностей профессионального сообщества характеризуется тем, что для всех обучающихся наиболее значимыми качествами являются: квалифицированность, образованность, активность и ответственность. Современные юноши и девушки задумываются о материальных ценностях и ценностях индивидуальной самореализации. Малозначимо для них то, что отражает отношение к другим людям, а также моральные нормы (на это хотелось бы обратить внимание и родителей, и педагогов).

Не следует забывать, что ценности носят социальный характер и прививаются обществом. Таким образом, в развитии профидентичности существенную роль играют ценности, способствующие формированию ценностных ориентаций. В дальнейшем ценностные ориентиры оформляются в определенную систему ценностей, и человек начинает руководствоваться этой системой для построения своего поведения.

Актуальность изучения ценностей не утрачивается, потому что мы живем в период сложных социальных перемен, когда становление подрастающего человека протекает в ситуации ценностно-нормативной неопределенности. Наличие определенной системы ценностей личности представляется необходимым психологическим условием формирования

такого важного личностного новообразования как возникновение зрелых жизненных планов, личного и профессионального самоопределения учащихся.

Литература

1. Акутина, С.П. Формирование нравственных ценностных ориентаций учащихся / С.П. Акутина // Классный руководитель. — 2007. — № 3. — С. 5 — 24.

2. Батаршев, А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи / А.В. Батаршев. — М., 2009.

3. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. — М., 1968.

4. Гарбузова, Г.В. Студенческое самоуправление как средство формирования профессиональной идентичности будущих специалистов: автореф. … канд. психол. наук / Г.В. Гарбузова. — Ярославль, 2009.

5. Канаева, Н.А. Ценностные ориентации как сложный социально-психологический феномен / Н.А. Канаева // Журнал научных публикаций аспирантов и докторанов. — 2010. — № 6. — С. 50 — 51.

6. Коковина, Л.Н. Формирование ценностно-смысловых ориентаций старшеклассника во внеурочной деятельности: автореф. дис. . канд. псих. наук / Л.Н. Кокови-на. — Кострома, 2009.

7. Кон, И.С. Психология старшеклассника / И.С. Кон. — М., 1980.

8. Рамазанов, И.Р. Активизация функций ценностных ориентаций как фактор развития учебной мотивации старших школьников: автореф. дис. . канд. псих. наук / И.Р. Рамазанов. — Самара, 2006.

9. Рыбалко, Е.А. Становление личности / Е.А. Рыбалко // Социальная психология личности. — Л., 1974. -С. 20 — 31.

10. Трифонова, Е.А. Ценностные ориентации молодежи в условиях современного общества / Е.А. Трифонова // Актуальные проблемы психологии активности личности / отв. ред. С.Б. Малых. — Краснодар, 2010. — С. 156.

11. Шнейдер, Л.Б. Профессиональная идентичность / Л.Б. Шнейдер. — М., 2004.

УДК 159.923

В.Г. Маралов, Е.Ю. Малышева О.В. Нифонтова, Е.Л. Перченко, И.А. Табунов

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СЕНЗИТИВНОСТИ К УГРОЗАМ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЕЗОПАСНОСТИ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Публикация выполнена в ходе проведения поисковой научно-исследовательской работы в рамках реализации госзадания Министерства образования и науки РФ (заявка № 6.1156.2011)

Статья посвящена эмпирическому исследованию взаимосвязи сензитивности к угрозам и потребностей в безопасности у старших школьников и студентов. Показывается, что с возрастом повышается уровень сензитивности к угрозам и снижается потенциал потребностей в безопасности. Делается вывод о том, что первоначально (у школьников) высокий уровень потребностей в безопасности стимулирует развитие сензитивности. Сформировавшаяся сензитивность к угрозам выступает в качестве одного из средств удовлетворения потребностей в безопасности (у студентов).

Сензитивность к угрозам, потребности в обеспечении будущего, в упрочнении своего положения, в избегании неприятностей, старшие школьники, студенты.

The article deals with empirical study of relationship of sensitivity to threats and need for safety of senior pupil and students. It is shown that the level of sensitivity to threats increases with ages, but the level of need for safety reduces. The conclusion is made that

the high level of need for safety stimulates the development of sensitivity at school age. Sensitivity to threats is considered to be one of the means of satisfaction of needs for safety of students.

Sensitivity to threats, need for ensuring the future, need for strengthening one’s position, need for avoiding troubles, senior pupils, students.

Каждый из нас, наверное, в своем жизненном опыте сталкивался с людьми, которые обладают высокой чувствительностью к опасностям, «нюхом на опасности», особой интуицией, позволяющей избегать неприятностей и выходить невредимым, казалось бы, из безнадежных угрожающих ситуаций. Такая способность в психологии получила название сензитивности к угрозам. Ее возникновение и развитие во многом обусловлено, с одной стороны, индивидными и личностными особенностями человека, с другой — опытом встречи с опасностями, ошибками и достижениями в сфере обеспечения безопасности своей жизнедеятельности и жизнедеятельности других людей. Несомненным является тот факт, что сензитивность к опасностям является социально желаемым качеством личности, которое необходимо формировать у человека, начиная с детства.

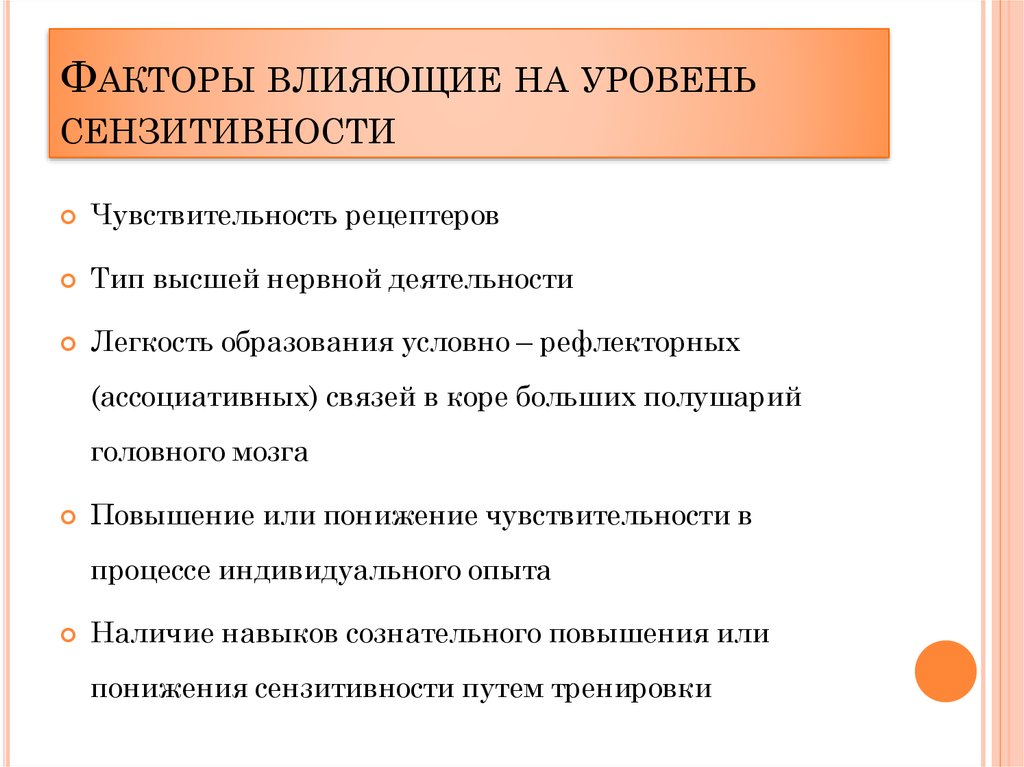

Термин «сензитивность» достаточно широко используется в современной психологии. В психофизиологии — это свойство ощущения, характеризующееся снижением порогов чувствительности к различным раздражителям. Сензитивность как свойство темперамента определяется наименьшей силой внешних воздействий, необходимой для возникновения какой-либо психологической реакции. В психологии личности сензитивность описывается как особенность человека, проявляющаяся в повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям и сопровождается обычно повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода испытаний и т.п. При доминировании данной черты личности может возникнуть и закрепиться соответствующий тип акцентуации характера.

Для людей этого типа акцентуации свойственна чрезмерная чувствительность и впечатлительность, сочетающаяся с высокими моральными требованиями к себе, с «этической скрупулезностью». В возрастной психологии часто говорят о сензитивности того или иного возраста к определенным внешним факторам воздействия, имея в виду, что он (возраст) является наиболее благоприятным для возникновения или развития того или иного психического процесса или личностных особенностей. В социальной психологии под сензитивностью понимается качество личности, характеризующее чувствительность человека к другим людям, нередко связанное с такими характеристиками, как эмпатия, симпатия, терпимость и др.

В психологии безопасности личности термин «сензитивность к опасностям» или «сензитивность к угрозам» (угроза — вероятная опасность), хотя и является достаточно распространенным, однако специальным систематическим исследованиям практически не подвергался. Имеется лишь небольшое число работ, где предпринимается попытка раскрыть содержательные стороны понятия «сензитивность», а

также механизмы ее возникновения и функционирования. В частности, В.В. Соломин с соавторами выделяет чувствительность к опасностям в качестве особой характеристики человека. Под ней понимается способность индивида к обнаружению сигналов опасности, которая зависит от индивидуальнотипических особенностей личности [5].

В содержательном плане наиболее полно суть сензитивности к опасностям описал М. А. Котик [2]. Характеризуя особенности переживаний и поведения человека в опасной ситуации, он опирается на понятие значимости. В своих работах он выделяет два ее вида: значимость-ценность — показатель переживаний, вызванных ожидаемым или достигнутым успехом в деятельности, и значимость-тревожность — показатель переживаний, порождаемых трудностями, а также опасностями этой деятельности и ее последствиями. Делается предположение, что переживания, вызванные опасной ситуацией, то есть ее значимость-тревожность, определяются, с одной стороны, тяжестью вытекающих из нее последствий и, с другой, — вероятностью (возможностью) реализации этих последствий. В итоге было установлено, что восприятие события как угрожающего определяется его отрицательной валентностью (значимостью для личности) и оценкой вероятности его наступления. Например, человек будет испытывать тревогу по поводу небольшой царапины лишь при 45 % вероятности наступления события, возможность же получения смертельной травмы вызовет тревогу уже при 2 % вероятности.

Таким образом, чтобы жизненное событие воспринималось как угрожающее и обращало на себя внимание человека, оно должно обладать высокой отрицательной валентностью. Индивидуальные же варианты проявления этого закона очень вариативны. Для одного человека получение небольшой царапины даже при невысокой вероятности наступления события воспринимается как угроза жизни. Для другого — возможность серьезной травмы при высокой вероятности наступления события — факт не стоящий того, чтобы на него обращалось особое внимание.

Опираясь на имеющиеся исследования, под сен-зитивностью к опасностям мы понимаем способность человека из множества воздействующих на него внешних (или внутренних) факторов выделять такие, которые являются угрожающими для его жизни, здоровья, психологического или социального благополучия или наносят ущерб его окружению. Идентификация того или иного фактора, как угрожающего, определяется его негативной валентностью и вероятностью наступления. Чем выше негативная значимость фактора и ниже вероятность наступления события, при которой возникает тревога, тем сензитивнее человек.

Наблюдения и опыт показывают, что люди значительно отличаются друг от друга по уровню выраженности сензитивности к опасностям. У одних она развита на высоком уровне, у других — проявляется только при определенных условиях, третьи вообще не замечают признаков опасности, в результате чего попадают в неприятные ситуации. В соответствии с этим возникает вопрос: какие факторы обуславливают тот или иной уровень сензитивности к опасностям? Очевидно, что таких факторов существует множество. Это и индивидные, личностные особенности человека, это и его сформировавшийся опыт встречи с опасностями и сам факт проживания в опасной или безопасной материальной и социальной среде. Однако если следовать логике анализа источников активности личности, в том числе и в сфере обеспечения безопасности, то мы приходим к выводу о необходимости исследования соответствующих потребностей, то есть потребностей в безопасности. Именно они выступают источником активности личности, в том числе и в сфере обеспечения своей безопасности и безопасности ближайшего окружения, а следовательно, могут стимулировать развитие сензи-тивности к угрозам. С другой стороны, не лишена здравого смысла и мысль о том, что высокая сензи-тивность к опасностям дает возможность личности вовремя обнаружить сигналы угроз и принять соответствующие меры, снижая тем самым напряженность потребностей в безопасности. Другими словами, возникает проблема выявления взаимосвязи и взаимозависимости сензитивности к угрозам и потребностей в безопасности, что и стало предметом нашего исследования.

Прежде чем обратиться к его замыслу и практическому воплощению, коротко охарактеризуем понятие «потребность в безопасности». Потребность в безопасности относится к категории базовых потребностей человека. В современной науке данная потребность и ее проявления изучены достаточно хорошо. Одной из первых эту потребность выделила К. Хорни [6]. По ее мнению, человеком управляют две тенденции: стремление к безопасности и стремление к удовлетворению своих желаний. Нередко они вступают в противоречие, что и порождает внутренний конфликт. Человек пытается подавить этот конфликт, вырабатывая определенные способы поведения. Разные люди делают это специфическим образом, в итоге формируются своеобразные невротические типы личности. В иерархии потребностей А. Маслоу [3] потребность в безопасности и защите составляет второй уровень, надстраиваясь непосредственно над физиологическими потребностями, выступая, в свою очередь, основой для возникновения потребностей более высокого порядка: в признании, любви, самоактуализации. В современных типологиях потребностей потребность в безопасности относят к группе биогенных потребностей, наряду с потребностью в эмоциональном контакте, ориентировочной потребностью и потребностью в двигательной активности (С.Б. Каверин [1]).

Таким образом, потребность в безопасности у человека — это социализированная биогенная потребность, причем у каждого конкретного индивида ее

проявления очень вариативны и тесно взаимосвязаны с другими потребностями, личностными качествами, характером, стилем жизни и способами построения своего жизненного пути. Она претерпевает самые различные метаморфозы, но именно наличие данной потребности однозначно обусловливает всю деятельность человека по обеспечению своей личной, общественной, экономической, производственной и многих других видов безопасности.

Итак, цель настоящего исследования состояла в выявлении особенностей взаимосвязи сензитивности к угрозам и потребностей в безопасности. Учитывая значимость юношеского возраста в становлении зрелой личности, формирования ее способностей к встрече с жизненными трудностями и опасностями, объектом исследования мы избрали старшеклассников и студентов вуза. Всего было обследовано 155 человек: 70 старшеклассников ряда школ г. Череповца и 85 студентов Череповецкого государственного университета.

Нами было сделано предположение о том, что сензитивность к опасностям, с одной стороны, определяется уровнем напряженности потребностей в безопасности, а с другой стороны, формирующаяся способность к обнаружению угроз приводит к удовлетворению потребностей и снижению их напряженности.

С целью диагностики сензитивности к опасностям нами был разработан специальный опросник. Каждое задание включало в себя формулировку некоторого утверждения и четыре варианта ответов. Испытуемому нужно было выбрать только один вариант, который в наибольшей степени соответствовал его мнению. При последующей обработке варианту, который характеризует сензитивную реакцию, приписывался балл «2», частично сензитивную -балл «1», и несензитивную — «0». Задания были ориентированы на выявление способности к обнаружению возможных угроз, а также способности к контролю ситуации. Одни из них были направлены на диагностику уровня сензитивности к угрозам жизни и здоровью, другие — к угрозам психологическому благополучию. Например: «Общаясь с незнакомым человеком, мне трудно определить, представляет ли он для меня угрозу или нет». Варианты ответов:

1. Да, чужой человек для меня загадка. 2. Чаще всего я точно знаю, представляет ли он для меня угрозу или нет. 3. Иногда я ошибаюсь, иногда нет. 4. Не задумывался.

В данном случае, за выбор варианта 2 ставится два балла, вариант 3 оценивается в один балл, за варианты ответов 1 и 4 ставится 0 баллов. Первоначальный вариант опросника включал в себя 22 вопроса.

Оценка валидности опросника осуществлялась с помощью метода экспертных оценок. И школьникам, и студентам давалось следующее задание: «Назовите фамилии учеников из вашего класса (студенческой группы), которые способны чувствовать опасность, обладают «нюхом» на опасные ситуации. Это не значит, что они их обязательно избегают, но для них справедлива фраза: «Предупрежден — значит вооружен». А теперь назовите фамилии тех, кто, по ваше-

му мнению, такой способностью не обладает или обладает в гораздо меньшей степени». В итоге выделялись группы испытуемых, которые получили наибольшее число голосов отдельно по первой и второй позициям. После чего сравнивались ответы на каждый вопрос опросника в той и другой группах. Если различия не обнаруживались, то данный вопрос исключался из списка. В конечном результате из 22 вопросов осталось 12, которые достоверно выявляют уровень сензитивности к угрозам.

Для проверки надежности каждого пункта методики мы использовали метод ретеста. Для этого испытуемые нашей выборки были повторно опрошены с интервалом в один месяц. В результате было установлено, что применяемая процедура исследования обладает удовлетворительной надежностью (г = 0,51, при р < 0,01).

Потребность в безопасности выявлялась с помощью методики парных сравнений В.В. Скворцова [4]. Суть методики состоит в том, чтобы испытуемый попарно сравнивал 15 утверждений, отдавая предпочтение из пары какому-либо одному утверждению. Опросник позволяет выявить выраженность материальных, социальных потребностей, а также потребностей в признании и в безопасности. Каждый блок составляют три потребности. Блок потребностей в безопасности включает в себя следующие из них: обеспечить себе будущее, упрочить свое положение, избегать неприятностей. По каждой группе высчитывается суммарный балл, затем потребности ранжируются по количеству баллов.

Обратимся непосредственно к результатам исследования. Сравнительная характеристика сензитивно-сти к угрозам и потребностей в безопасности приведены в табл. 1, 2. Проинтерпретируем кратко полученные результаты. Как видно из табл. 1, наблюдается тенденция к повышению сензитивности к угрозам у студентов, по сравнению со старшеклассниками. И

хотя такую тенденцию даже без специальной математической оценки нельзя признать статистически значимой, однако она вполне объяснима даже с точки зрения здравого смысла. Студенты от школьников отличаются как возрастом, так и опытом жизни, поэтому вполне понятен тот факт, что они с течением времени приобретают более высокую чувствительность к угрозам своему здоровью, психологическому и социальному благополучию. Выявленная закономерность дает возможность сделать важный в педагогическом плане вывод. Сензитивность к опасностям не только и не столько обусловлена какими-то индивидными и характерологическими свойствами, сколько определяется реальным опытом взаимодействия с окружающим миром, встреч с трудностями и опасностями. Следовательно, на развитие данной способности можно воздействовать целенаправленно, то есть формировать ее с использованием специфических психолого-педагогических средств.

Что касается особенностей проявления потребностей в безопасности, то здесь наблюдается обратная тенденция (см. табл. 2), то есть некоторое снижение напряженности потребностей в безопасности. В целом общим моментом является тот факт, что и у школьников и у студентов доминирующее положение занимает потребность «обеспечить будущее», которая слабо выражена всего у 8 % старшеклассников и у 2 % студентов. При этом у студентов наблюдается ее возрастание. Данный факт вполне объясним и не столько возрастными особенностями, сколько теми сложностями, с которыми сталкиваются молодые люди при планировании своего будущего в современной России. Потребность «упрочить свое положение» не претерпевает существенных изменений. Она ярко выражена примерно у четверти школьников и студентов. Особую динамику претерпевает потребность «избегать неприятностей».

Таблица 1

Сравнительная характеристика сензитивности к опасностям у школьников и студентов (%)

Уровень сензитивности к угрозам Школьники Студенты

Высокий уровень сензитивности З4 4S

Средний уровень сензитивности 30 35

Низкий уровень сензитивности Зб 2Q

Итого: 1QQ 1QQ

Таблица 2

Сравнительная характеристика потребностей в безопасности у школьников и студентов (%)

Потребности Обеспечить будущее Упрочить свое положение Избегать неприятностей Суммарный индекс потребностей

Школь- ники Сту- денты Школь- ники Сту- денты Школь- ники Сту- денты Школь- ники Сту- денты

Ярко выражены 4б S9 27 2б 2S 1S З7 ЗЗ

Умеренно выражены 4б З9 4S 47 4Q 1S З7 29

Слабо выражены S 2 2S 27 З2 б4 2б Зб

Итого: 1QQ 1QQ 1QQ 1QQ 1QQ 1QQ 1QQ 1QQ

У студентов ее потенциал значительно снижается. Если у старших школьников 28 % она ярко выражена и у 40 % выражена умеренно, то у студентов в 64 % она практически отсутствует, то есть многие из них уже научились избегать неприятностей. Возможно, и за счет развития сензитивности к угрозам.

Далее была предпринята попытка сопоставить уровень выраженности сензитивности к угрозам с потребностями в безопасности. Проведенный нами предварительный анализ показал, что здесь не существует линейной зависимости. Было бы неправомерно выстроить гипотезу о прямой взаимосвязи какой-либо потребности с сензитивностью. Кроме того, потребность «обеспечить будущее» является достаточно абстрактной потребностью, которая не связана с конкретной жизнью индивида в данный момент. Высокий уровень ее напряженности свидетельствует

о той общей непростой ситуации, с которой сталкиваются молодые люди в наше время, поэтому она долгое время вплоть до полного социально и профессионального самоопределения остается высокой и не влияет напрямую на сензитивность к опасностям в отличие от потребностей «упрочить свое положение» и «избегать неприятностей». Они тесно связаны с той реальностью, которой живет молодой человек сегодня. Поэтому мы предположили, что их различное сочетание и будет оказывать существенное влияние на формирование способности к обнаружению сигналов угроз благополучию школьников и студентов.

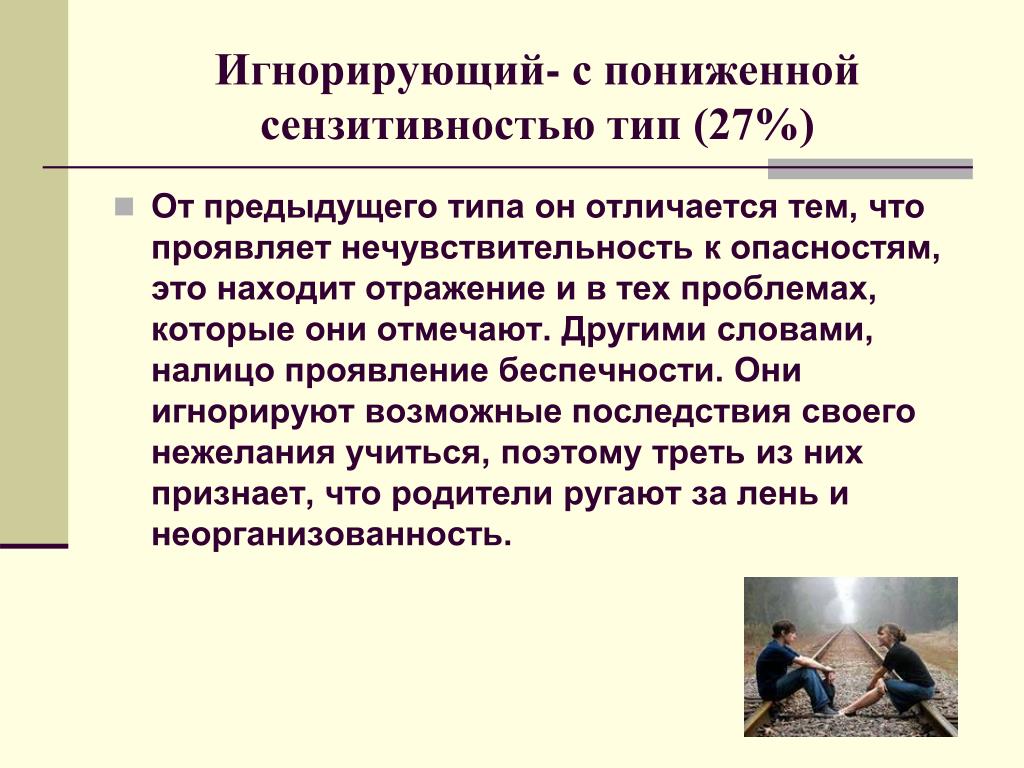

В результате анализа данных нами были выделены четыре типа, различающиеся по уровню выраженности названных потребностей. Это испытуемые с относительно высоким уровнем потребностей упрочить свое положение и одновременно избегать неприятностей, испытуемые, у которых либо та, либо другая потребность доминируют, и испытуемые, у которых обе потребности не актуализированы. Количественная их представленность отражена в табл.

3. Знаком (+) обозначен относительно высокий уровень потребности, знаком (-) — относительно низкий уровень потребности.

Таблица 3

Типы старшеклассников и студентов по соотношению

потребностей «упрочить свое положение» и «избегать неприятностей» (%)

шению потребностей «упросить свое положение» и «избегать неприятностей» с сензитивностью к угрозам. В качестве показателя сензитивности возьмем только тех испытуемых, у которых она ярко выражена. Результаты отражены на рис. 1.

№ п/п «Упрочить свое положение» «Избегать неприятно- стей» Школьники Студенты

1 + + 16 11

2 + — 33 40

3 — + 28 19

4 — — 23 31

Итого: 100 100

Статистических различий здесь не выявлено. Процентная представленность каждого типа не претерпевает существенных изменений с возрастом. У студентов лишь наблюдается тенденция к снижению

1 и 3 типов и к повышению 2 и 4 типов.

Сопоставим теперь типы испытуемых по соотно-

Рис. 1. Сензитивность к угрозам у испытуемых с

различным соотношением потребностей «упрочить свое положение» и «избегать неприятностей»

Как видно из рис. 1, у школьников наблюдается значимое снижение сензитивности от 1 к 4 типу. То есть наибольшую сензитивность проявляют учащиеся, у которых и потребность «упрочить положение» и «избегание неприятностей» находятся на высоком уровне (55 %), а наименьшую те, у кого данные потребности слабо выражены (15 %). Совсем иная картина наблюдается у студентов. Здесь наибольшую сензитивность проявляют те испытуемые, у которых выражена потребность «упрочить положение» и не актуализирована потребность «избегать неприятностей» (59 %). Близки к этому испытуемые 1 и 4 типов. Наименьшую сензитивность проявляют студенты противоположного второму типа, то есть испытуемые, у которых не актуализирована потребность «упрочить положение», зато ярко выражена потребность в избегании неприятностей.

Попытаемся проанализировать полученные результаты. У старших школьников объяснение вполне укладывается в некоторую понятную схему. Выраженность названных потребностей стимулирует развитие сензитивности к угрозам. Слабая же выраженность указанных потребностей в упрочнении положения и стремления избегать неприятностей тормозит развитие способности к обнаружению признаков опасности. Сложнее объяснить данные, полученные на студенческом контингенте. Самый высокий уровень сензитивности демонстрируют студенты с выраженной потребностью в упрочнении своего положения, причем пика названный показатель достигает у студентов младших курсов (89 %) при условии удовлетворенности потребности в избегании неприятностей. У старшекурсников этот показатель снижается до 40 %, зато возрастает количество сен-зитивных к опасностям студентов, у которых названные две потребности удовлетворены. В то же время на всех курсах высокая потребность в избегании неприятностей при отсутствии стремления к самоутверждению тормозит развитие сензитивности. На втором и третьем курсе вообще не обнаружено студентов с высокой сензитивностью к угрозам, на 4

— 5 таких оказалось 27 %.

На основе полученных данных можно выдвинуть гипотезу о неоднозначной связи потребностей в безопасности с сензитивностью к угрозам. В старшем школьном возрасте неудовлетворенность потребностей в упрочнении положения (фактически потребности в самоутверждении) и избегания неприятностей стимулирует чувствительность личности к угрозам. В студенческом возрасте у некоторых студентов (особенно младших курсов) сохраняются тенденции, характерные для старших школьников. У других — сформировавшаяся способность к обнаружению признаков опасности способствует ускорению процесса удовлетворения потребностей, о чем свидетельствует повышение процента испытуемых с высокой сензитивностью в группе студентов, где названные две потребности удовлетворены. Опосредующим факторам прямой или обратной связи сен-зитивности и потребностей в безопасности будет выступать, на наш взгляд, выбор адекватных или неадекватных способов реагирования в ситуациях опасности. Проверке этой гипотезы будут посвящены наши дальнейшие исследования.

Итак, сделаем некоторые выводы.

1. Сензитивность к опасностям — это способность человека из множества воздействующих на него внешних (или внутренних) факторов, выделять такие, которые являются угрожающими для его жизни, здоровья, психологического или социального благополучия или наносят ущерб его окружению.

2. Выявлена тенденция к повышению уровня сен-зитивности к опасностям в юношеском возрасте. Студенты более сензитивны к угрозам жизни, здоровью, психологическому и социальному благополучию, чем учащиеся старших классов.

3. Важнейшим фактором, детерминирующим развитие сензитивности к угрозам, является уровень выраженности потребностей в безопасности. Установлено, что для современной молодежи наиболее неудовлетворенной является потребность в обеспечении безопасности своего будущего, причем напряженность этой потребности возрастает от старшего школьного возраста к периоду получения высшего образования. В то же время общая напряженность потребностей в безопасности несколько ослабевает с возрастом. В основном это обусловлено

снижением уровня выраженности потребности в избегании неприятностей.

4. На основе эмпирического исследования обнаружена взаимосвязь потребностей в безопасности и уровня сензитивности к угрозам, которая имеет свою специфику у старших школьников и студентов. У учащихся старших классов неудовлетворенность потребностей в «упрочить свое положение» и «избегать неприятностей» стимулирует повышение сензитив-ности к угрозам, тогда как их слабая выраженность блокирует ее актуализацию. У студентов (особенно младших курсов) сензитивность к угрозам детерминирована стремлением к самоутверждению (удовлетворение потребности «упрочить свое положение») при значительном снижении потенциала потребности в избегании неприятностей. Те же, у кого потребность в самоутверждении не выражена, однако актуализирована потребность в избегании неприятностей, не способны к адекватному отражению существующей реальности, то есть сензитивность к угрозам не развита.

5. Постепенно, как можно предположить, сензи-тивность к угрозам, наряду с формированием умения выбирать адекватные способы реагирования на опасные ситуации, будет способствовать снижению напряженности потребностей в безопасности. В то же время, это предположение нуждается в дальнейшем экспериментальной проверке.

Литература

1. Каверин, С.Б. О психологической классификации потребностей / С.Б. Каверин // Вопросы психологии. -1987. — № 5. — С. 88 — 97.

2. Котик, М.А. Новый метод экспериментальной оценки отношения людей к волнующим их событиям / М.А. Котик // Вопросы психологии. -1994. — № 1. — С. 97 — 104.

3. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. -СПб., 1999.

4. Скворцов, В.В. Способы разрешения конфликтов. Методическая разработка / В.В. Скворцов. — М., 1986.

5. Соломин, В.П. Психологическая безопасность / В.П. Соломин, О.В. Шатровой, Л.А. Михайлов, Т.В. Маликова.

— М., 2008.

6. Хорни, К. Невритическая личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорни. — М., 1993.

Глава 5. ПСИХОФИЗИКА

Что такое порог высокой чувствительности в психологии. Как научиться управлять своими эмоциями. Привычки, помогающие избежать нервного напряжения.

О чувствительности кратко и емко

Если рассматривать понятие сугубо с научной точки зрения, то нужно сказать, что чувствительность – это, в психологии, особенность индивидов ощущать, различать и реагировать на раздражители разного рода. Причем необходимо учитывать силу раздражителя. Не каждый из них может ощущаться, а значит и реакции на него не последует. Говоря простыми словами, абсолютно слабый раздражитель неощутим для организма. Но у каждого индивида существуют свои пороги сенситивности.

Нижний – это минимально ощутимый раздражитель применимо к конкретному организму. Ниже этого уровня величина и качество раздражения не считываются. Под верхним параметром понимается то воздействие, которое воспринимается адекватно. Разница между минимальным и максимальным уровнями тоже имеет свое значение. В научном мире она рассматривается как диапазон чувствительности.

Термин «чувствительность» применяется не только в психологии. Он используется и в других дисциплинах практически без искажения первичного определения.

Чувствительность в личной психологии

Чувствительность в характере человека — это ощущение ранимости, неуверенности и сензитивности. Сензитивность — это обострение чувств. Такие проявления личности характеризуются в психологии как повышенная впечатлительность, состояние застенчивости и внутренней скованности.

Высокий порог чувствительности зависит от множества факторов. Во-первых, это наследственная предрасположенность. Дети часто повторяют некоторые черты своих родителей. Это может происходить как на генетическом уровне, так и на поведенческом — когда в детском возрасте малыши бессознательно усваивают реакцию и поведение матери или отца на происходящие жизненные события.